在人类复杂的血型系统中,A型与O型血的关系始终是医学界关注的重点。当这两种血型相遇时,无论是输血场景还是母婴妊娠过程,都可能因抗原抗体反应引发溶血风险。这种红色液体中的微妙互动,既承载着生命延续的希望,也暗藏着健康威胁的危机。理解A型与O型血的溶血机制,不仅关系到临床医疗安全,更是万千家庭孕育新生命时的重要课题。

一、溶血反应的生物学机制

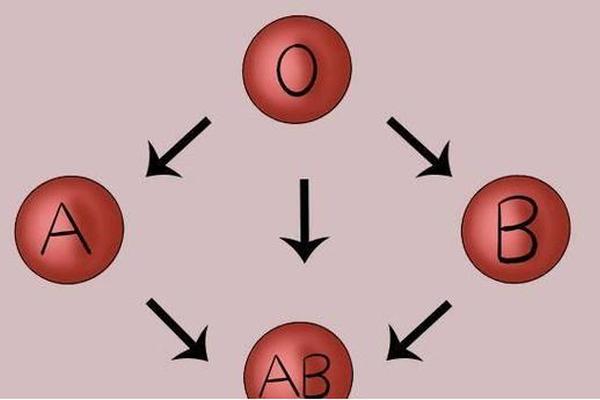

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的相互作用。O型血个体虽然红细胞表面不携带A或B抗原,但其血浆中天然存在抗A和抗B两种免疫球蛋白IgM。当A型血的红细胞进入O型个体循环系统时,抗A抗体会立即识别并结合A抗原,激活补体系统导致红细胞膜破裂,释放出血红蛋白引发溶血反应。

这种免疫反应具有快速、剧烈的特点。研究显示,仅需输入10-15ml异型血即可出现临床症状,溶血反应可分为急性血管内溶血和迟发性血管外溶血两种类型。前者表现为寒战、高热、血红蛋白尿等,后者则以贫血和黄疸为主要特征。值得注意的是,Rh血型系统的D抗原在输血溶血中同样起重要作用,但ABO血型不合引发的溶血反应更具普遍性。

二、母婴溶血的风险图谱

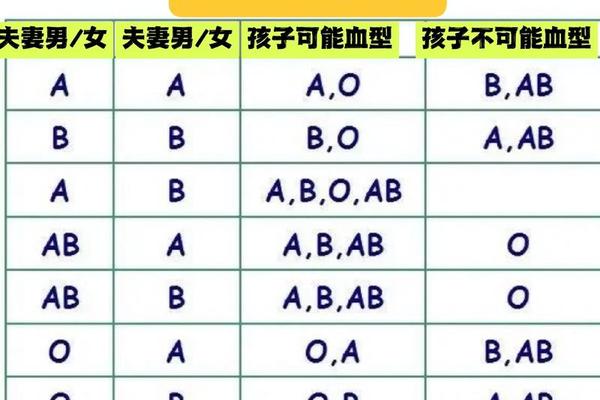

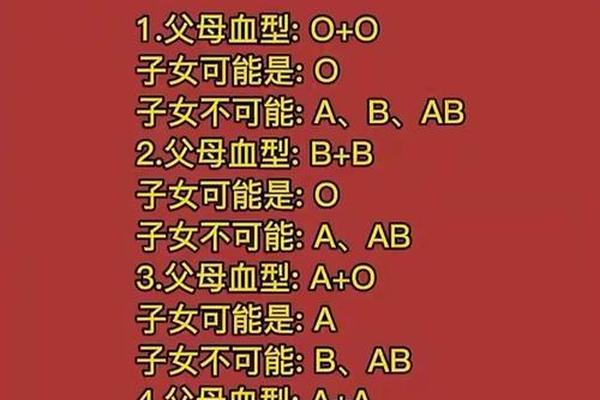

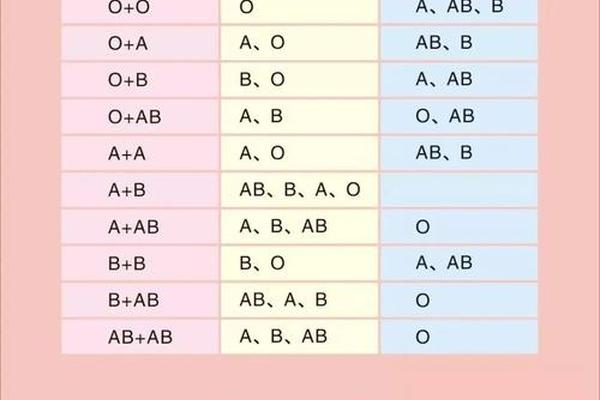

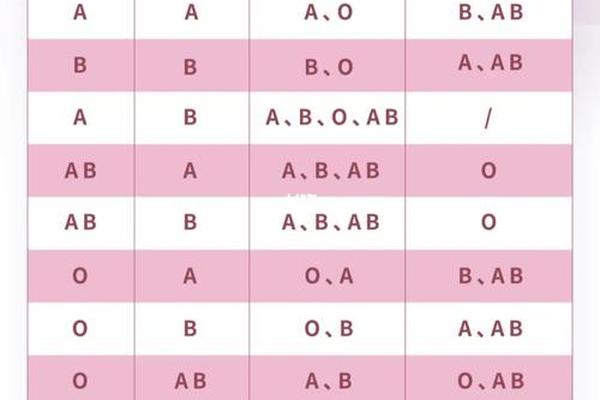

当O型血母亲孕育A型胎儿时,胎儿红细胞可能通过胎盘进入母体循环,刺激母体产生IgG型抗A抗体。这种抗体分子量较小,能反向通过胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病。统计显示,我国约20%的O型血孕妇会因母婴ABO血型不合出现抗体效价升高,其中5%可能发展为临床可见的溶血。

不同于Rh溶血多发生在经产妇的特点,ABO溶血在第一胎即可发生。这是因为O型血个体在接触环境中类似A抗原的物质(如某些细菌多糖)时已形成免疫记忆。临床观察发现,约40%-50%的ABO溶血病例即为初产妇。胎儿可能出现贫血、肝脾肿大等症状,严重者可发生核黄疸导致神经系统损伤。

三、输血医学的实践挑战

在紧急输血场景中,O型血常被视为"万能供血者",但这种认知存在严重误区。虽然O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆中的抗A抗体仍可能破坏受血者的红细胞。研究表明,当输入超过200ml O型全血时,受体血浆稀释效应减弱,溶血风险显著升高。现代输血医学强调,应优先输注洗涤O型红细胞,并严格控制输血量。

对于A型血患者而言,异型输血引发的溶血反应可能造成急性肾衰竭。临床案例显示,误输200ml异型血即可使血清肌酐水平上升3倍,血红蛋白尿持续12小时以上。我国《临床输血技术规范》明确规定,除极端紧急情况外,必须严格执行同型输血原则,输血前需完成交叉配血试验。

四、预防策略与研究前沿

在产科领域,抗体效价监测已成为常规产检项目。孕16周起动态检测抗A抗体效价,当效价≥1:128时提示溶血风险,需采取中药调理、血浆置换等干预措施。新生儿出生后,光照疗法能有效分解胆红素,将重症溶血发生率降低70%。对于抗体效价持续升高的孕妇,静脉注射丙种球蛋白可阻断Fc受体介导的免疫反应。

科学家正探索酶法改造血型抗原的新路径。2019年《自然-微生物学》研究揭示,从人类肠道菌群中分离的两种酶可在30分钟内去除A抗原,转化效率达99%。这种酶法处理的红细胞已完成动物实验,预计2026年进入临床试验阶段。基因编辑技术的突破也使干细胞定向分化为通用型O型红细胞成为可能,为彻底解决血源短缺提供新思路。

血型相容性的科学认知,是人类用智慧化解生命密码冲突的典范。从抗体效价监测到酶法血型改造,医学进步正在将溶血风险转化为可控因素。建议医疗机构加强输血安全培训,育龄夫妇提前进行血型筛查,科研界继续探索通用血型制备技术。唯有将基础研究与临床实践紧密结合,才能让A型与O型血的相遇,从潜在危机转化为生命接力的美好篇章。