在人类复杂的血型系统中,A型血因其特殊的抗原构成始终备受关注。当我们将视角聚焦于A型血的细分类型——A+(A型Rh阳性)与A-(A型Rh阴性),会发现两者在全球人口中的分布呈现出显著差异。数据显示,A+血型约占全球人口的34.3%,而A-血型仅占0.6%。这种悬殊的比例差异不仅源于遗传规律的作用,更与种族迁徙、环境适应等人类演化进程密切相关。本文将从遗传机制、地理分布、临床医学价值三个维度,系统解析A型血内部的这种特殊分化现象。

遗传机制解析

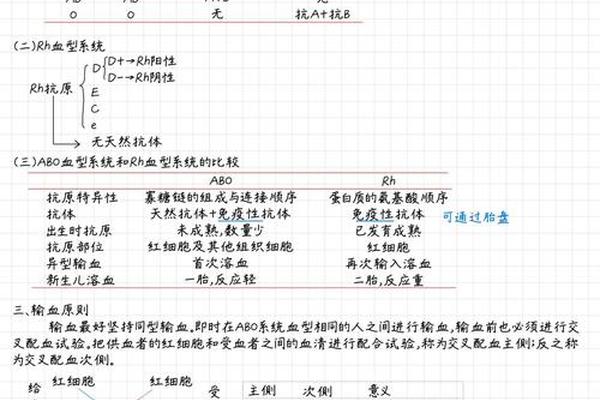

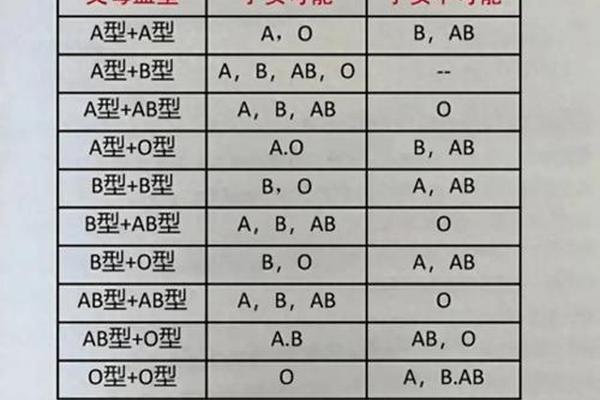

A型血的遗传由ABO基因系统中的A等位基因决定,而Rh因子则由独立遗传的RHD基因控制。在ABO系统中,A基因通过编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将H抗原转化为A抗原,形成红细胞表面的特异性标记。Rh系统则完全独立,RHD基因的存在使红细胞产生RhD抗原,缺失则表现为Rh阴性。这种双系统独立遗传的特性,使得A+血型需要同时满足ABO系统的A基因表达和Rh系统的RHD基因显性。

从遗传概率来看,父母双方若均为A型Rh阳性,其子女成为A+的概率高达93.75%,出现A-的概率仅有0.75%。这种显性遗传特征使得Rh阳性在人群中占据绝对优势。值得注意的是,中国汉族人群的Rh阴性比例仅为0.3%,显著低于白种人群的15%。分子生物学研究显示,东亚人群的RHD基因缺失突变发生率极低,这可能与古代传染病选择压力相关。

地理分布特征

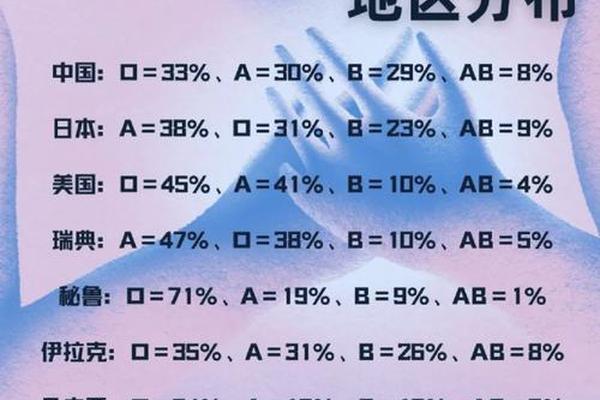

全球A型血分布呈现出明显的地理梯度差异。欧洲西北部是A+血型的高频区域,挪威、瑞典等地A型人群占比超过40%,其中A+约占38%。这种分布特征与冰河时期人类适应寒冷气候的演化进程相关——A型血特有的消化系统更适应谷物类食物,在农耕文明发展中获得生存优势。相比之下,在东亚地区,A+血型占比约为27.8%,主要集中在中国华北平原和朝鲜半岛。

中国范围内的A+血型分布更具微观特征。2022年杨江存团队的研究显示,A型血在华北地区占比达31.2%,其中A+占30.9%;而在南方省份,A型血比例降至24.5%,A+占比相应减少。这种南北差异与历史上的人口迁徙路线密切相关,黄土高原的早期农耕族群携带更高频率的A基因。值得关注的是,青藏高原地区A-血型出现率异常升高至0.9%,可能与古代印欧语系族群的基因渗入有关。

临床医学价值

在输血医学领域,A+与A-血型的临床价值截然不同。A+作为主流血型,其红细胞可安全输注给A+和AB+患者,但血浆中含有抗B抗体,需严格避免与B型或AB型受血者的红细胞接触。而A-血型因其稀有性(中国存量不足400万人),既是"万能血小板捐献者",又是新生儿溶血病的高危群体。临床统计显示,A-血型孕妇若孕育Rh阳性胎儿,第二胎发生溶血反应的概率达17%,显著高于其他血型组合。

从疾病易感性角度,A型血人群表现出独特的风险谱系。大规模队列研究证实,A+个体罹患冠状动脉疾病的风险较O型血高5%,胃癌发病率增加18%。这种关联可能与A抗原改变胃黏膜细胞表面糖蛋白结构,促进幽门螺杆菌定植有关。而A-血型由于同时存在A抗原和Rh阴性特征,其白血病发病率较普通人群高2.3倍,具体机制尚待阐明。

通过上述分析可见,A+与A-血型的分布差异本质上是人类遗传多样性在地理环境和历史进程中的具象呈现。这种差异不仅影响着临床输血策略的制定,更为人类学研究提供了珍贵的生物标记。未来研究可深入探索Rh阴性表型在免疫系统中的作用机制,同时建议建立区域性稀有血型动态数据库,通过基因编辑技术开发通用型人工血液,从根本上解决A-等稀有血型的医疗供给难题。对个体而言,了解自身血型的生物学特性,有助于采取针对性的健康管理策略,例如A型血人群加强心脑血管疾病筛查,A-血型女性做好妊娠期抗体监测等。