输血作为现代医学的重要治疗手段,其安全性的核心在于血型匹配原则。在ABO血型系统中,A型血患者能否接受其他血型的血液,以及O型血是否真正具备“万能输血者”的特质,始终是公众和医学界关注的焦点。本文将从科学原理、临床实践和医学研究三个维度,探讨这一问题的本质。

血型匹配的生物学基础

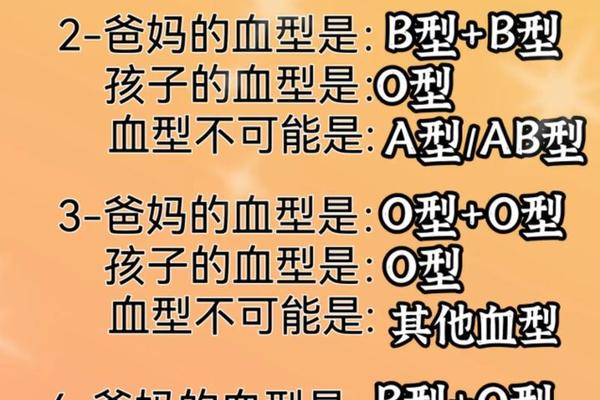

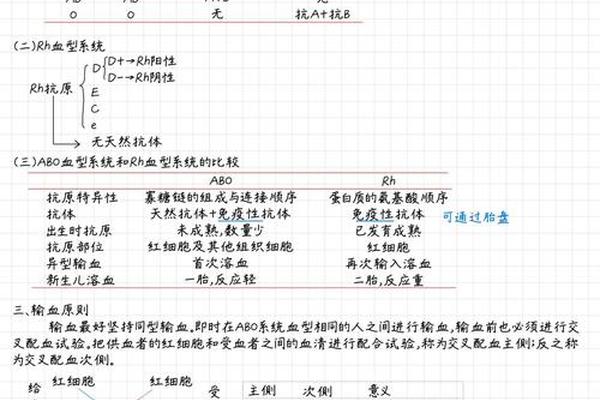

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的相互作用。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中存在抗B抗体;B型血携带B抗原和抗A抗体;AB型血兼具A、B抗原而无抗体;O型血则无抗原但含有抗A、抗B抗体。这种抗原-抗体关系决定了输血相容性的基本逻辑:当输入的血液抗原与受血者血浆中的抗体相遇时,会引发红细胞凝集反应,导致致命性溶血。

以A型血患者为例,其血浆中的抗B抗体与B型红细胞表面的B抗原结合,形成抗原抗体复合物,激活补体系统导致红细胞破裂。B型血和AB型血(携带B抗原)均不能输给A型患者。而O型血虽无A、B抗原,但其血浆中的抗A抗体仍可能对A型患者造成威胁,这一矛盾构成了“O型万能论”的争议核心。

O型血的真实角色

O型血被称为“万能供血者”源于其红细胞缺乏A、B抗原的特性。在紧急情况下,O型红细胞成分(如悬浮红细胞)可暂时输注给其他血型患者,这曾挽救无数生命。但现代医学研究证实,这种“万能性”存在严格限制:O型血浆中的抗A、抗B抗体若未被充分稀释,仍会攻击受血者红细胞。二战时期因大量输注O型全血导致的溶血反应案例,促使医学界重新审视这一传统认知。

分子生物学研究进一步揭示,除ABO系统外,Rh等43种血型系统的抗原差异同样影响输血安全。例如Rh阴性患者若接受Rh阳性血液,可能产生抗D抗体导致后续输血风险。即便是O型血,也必须细分Rh因子,所谓的“万能”仅适用于特定成分和紧急场景。

临床输血的实践准则

现代输血医学确立的同型输血原则,要求A型患者优先接受A型血液,O型血仅作为同型血源短缺时的应急选择。交叉配血试验的严格执行可检测0.01%的抗体不匹配情况,这是预防溶血反应的关键防线。统计显示,规范操作下输血相关溶血反应发生率已降至0.0004%以下,但违规使用异型血仍占事故原因的63%。

成分输血技术的发展为安全输血提供新思路。通过分离红细胞、血小板、血浆等成分,O型洗涤红细胞可去除99.6%的血浆抗体,使输血相容性提升至99.98%。这种技术革新既保留了O型红细胞的通用性,又规避了血浆抗体的风险,代表着精准输血的发展方向。

未来研究与挑战

基因组学研究揭示了血型系统的进化密码。2025年《科学报告》刊文指出,智人迁出非洲后产生的Rh新等位基因,可能赋予早期人类抵御特定病原体的优势。这种进化压力提示,未来或可通过基因编辑技术开发通用型红细胞,从根源上突破血型限制。

人工血液的研发已取得阶段性突破。日本研究者利用诱导多能干细胞(iPSC)培育的O型红细胞,在动物实验中展现完全相容性。但争议随之而来:若人造血液普及,传统献血体系是否仍需维持?这需要医学学家与公共卫生政策制定者的共同探讨。

结论与建议

综合现有证据可知,B型和AB型血液因携带B抗原而严禁输注给A型患者,O型全血的“万能性”存在显著临床限制。医学工作者应严格遵循同型输血原则,仅在应急情况下使用O型成分血,并辅以严密监测。公众需摒弃“O型万能”的过时观念,积极参与献血保障血库供应。未来研究应聚焦于通用型血液制品的开发,同时加强输血知识的科普教育,让科技进步真正服务于人类健康。