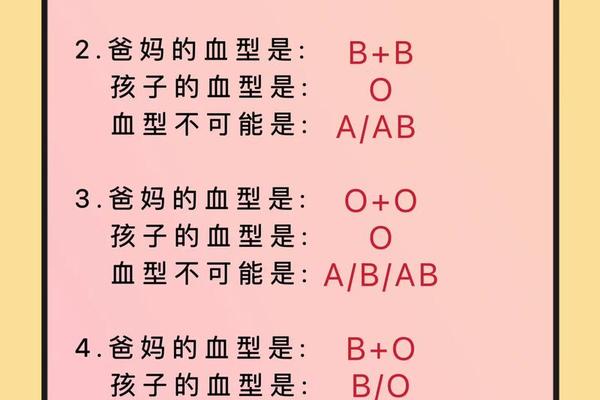

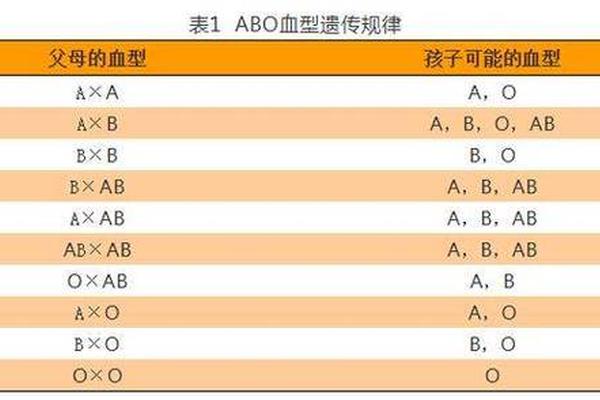

人类ABO血型系统的发现可追溯至1900年,由奥地利科学家卡尔·兰德斯坦纳首次揭示其遗传规律。这一系统通过红细胞表面抗原的类型区分血型:A型含A抗原,B型含B抗原,AB型同时存在两种抗原,O型则完全缺失。决定这些抗原的基因位于第9号染色体,包含显性基因A、B和隐性基因O的组合。

从遗传学角度,A型血的基因型可能是AA或AO,O型血的基因型只能是OO。当父母一方为A型(AA/AO),另一方为O型(OO)时,子女只能继承A或O基因,因此血型必定是A型或O型。而所谓“A型和O型父母生出B型孩子”的情况,在常规遗传规律中完全不可能,这需要从基因突变或特殊血型系统寻找解释。

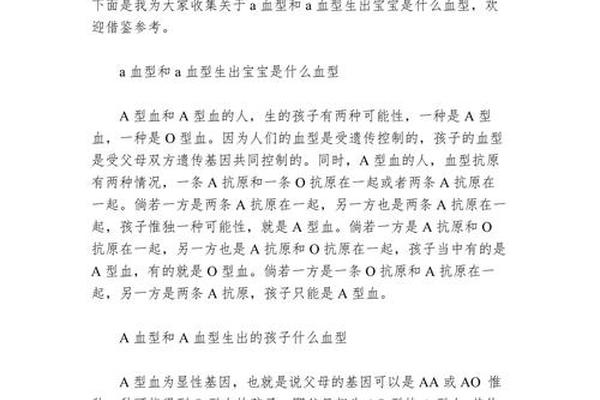

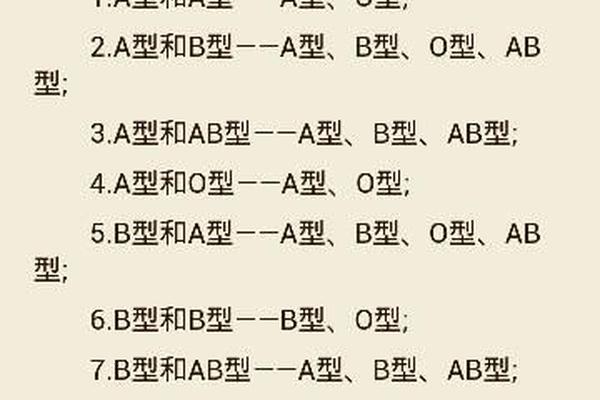

常规血型组合的遗传可能性分析

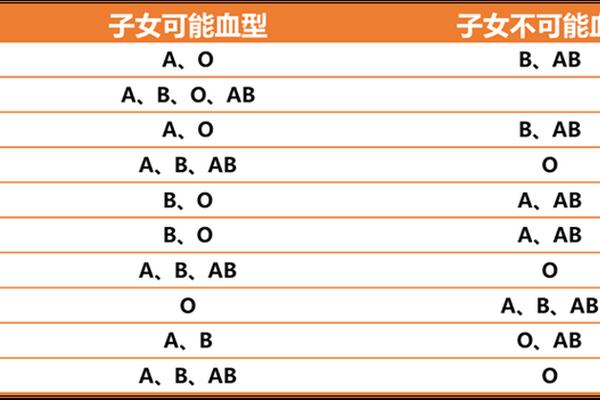

根据孟德尔遗传定律,A型血与A型血结合时,若父母基因型均为AA,则子女必然为A型;若父母基因型为AA与AO或AO与AO,子女可能出现A型或O型。例如网页38记录的案例显示,AO基因型的父母有25%概率生育O型血子女。

当A型与O型血组合时,其遗传路径更为明确。O型血仅携带OO基因,无法传递A或B抗原基因。A型(AO)与O型(OO)父母的孩子,50%概率继承A基因成为A型,50%概率继承O基因成为O型。这一结论已被全球数亿家庭的遗传数据所验证,具有高度稳定性。

特殊血型系统的干扰与例外现象

在极少数情况下,常规遗传规律会被打破。孟买血型是最典型的例外,这类人群因缺乏H抗原前体,导致红细胞无法正常表达A/B抗原,表面检测呈现O型特征,但实际携带A或B基因。例如网页17提及的案例中,B型血(实际携带B基因)与“伪O型”(携带A基因的孟买血型)结合,可能生育出A型子女。

另一种罕见情况是顺式AB血型,其A和B基因位于同一条染色体上。当顺式AB血型与O型结合时,子代可能继承AB基因,形成常规规律外的AB型。白血病或基因突变也可能导致红细胞抗原表达异常,但这类情况多伴随其他临床症状,并非单纯血型变化。

血型遗传的医学应用与社会意义

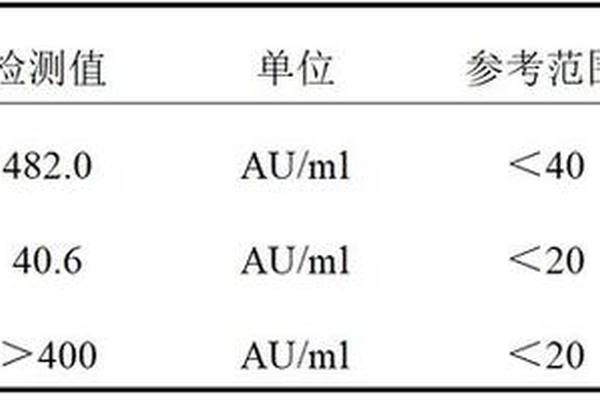

在临床实践中,血型遗传规律广泛应用于输血医学与新生儿溶血病预防。例如O型血孕妇若怀有A/B型胎儿,可能因母体抗体攻击胎儿红细胞引发溶血,需通过产前抗体效价监测进行干预。而网页52的研究指出,ABO血型与妊娠并发症存在相关性,O型血孕妇发生子痫前期的风险较低,这为产科风险管理提供了新思路。

亲子鉴定领域则需辩证看待血型的作用。虽然ABO系统可用于排除亲子关系(如O型父母不可能生育AB型子女),但其确认功能有限。网页46明确指出,DNA检测才是亲子关系的金标准,血型仅作为辅助参考。社会认知中常见的“血型万能论”存在严重误区,需通过科普教育纠正。

总结与未来研究方向

ABO血型系统的遗传规律具有坚实的科学基础,A型与O型父母生育B型子女在常规情况下绝无可能。孟买血型、顺式AB型等特殊系统的存在,要求医学工作者在罕见案例中保持专业警觉。当前研究已发现血型与疾病易感性、药物反应之间的关联,未来可进一步探索血型基因对免疫调控、器官移植排斥反应的影响机制。

对于公众而言,理解血型遗传的复杂性有助于消除家庭误解。医疗机构应加强血型检测技术(如基因分型)的普及,避免因表面抗原检测误差引发纠纷。在生育咨询领域,建议将血型筛查纳入孕前常规检查,并结合基因检测手段为特殊血型家庭提供精准指导。