在东亚社会的流行文化中,人们常通过血型推测性格特征,这种现象在日本尤为盛行——超过80%的日本成年人知晓自己的血型性格标签。A型血人群被赋予"完美主义者""谨慎内敛"等特征,相关性格测试在社交平台获得百万次点击。这种文化现象背后,既包含着人类对自我认知的本能追求,也折射出科学与伪科学之间的复杂博弈。当我们试图通过几个选择题完成"血型自测"时,真正被测量的或许不是血液中的抗原,而是社会文化塑造的集体心理图式。

科学视角下的争议漩涡

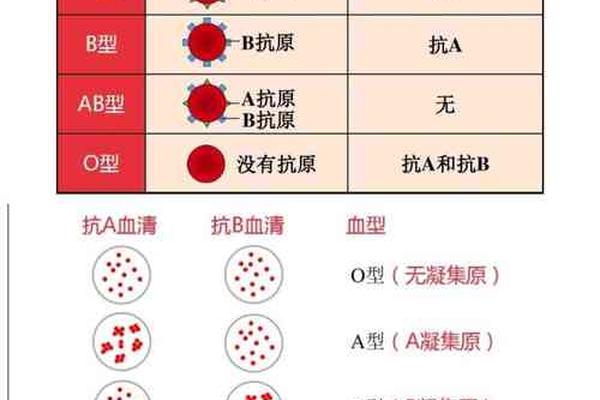

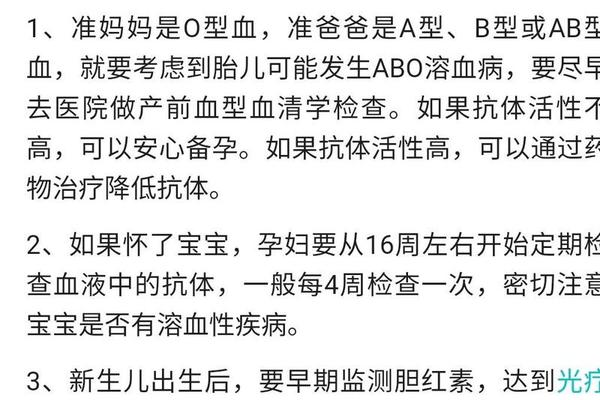

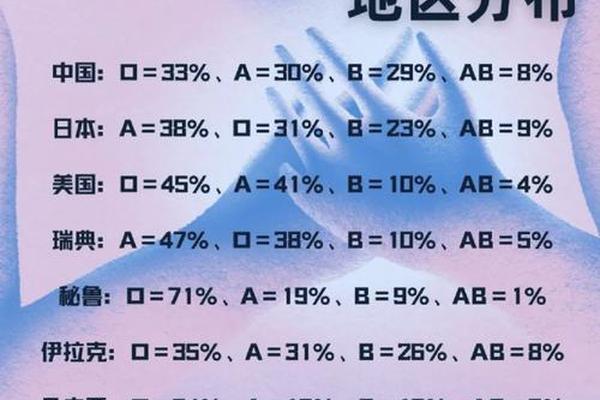

从生理学角度而言,血型系统本质是红细胞表面抗原差异的生物学标记。ABO血型由第9号染色体上的基因决定,其功能主要与免疫识别相关,与神经系统的性格形成机制分属不同维度。针对血型性格论的学术研究已持续近百年,1936年G.N.Thompson的批判性研究首次指出,古川竹二的原始数据存在样本偏差和方法论缺陷。现代大规模研究更具说服力:绳田健悟团队分析万名日美被试数据后,发现16种人格特质与血型无统计学关联;台湾学者对2681人的调查同样否定两者相关性。

支持血型性格论的少数研究往往存在显著漏洞。如卡特尔1964年发现的"温顺-坚强"指标与血型相关,但其研究对象仅限于意大利裔群体,后续研究未能复现该结论。神经科学的最新进展显示,性格形成涉及前额叶皮层、边缘系统等多脑区协同,受5-羟色胺转运体基因等多基因调控,这与ABO抗原系统不存在已知的生物学通路。加拿大心理学家Kenneth等人对400名大学生进行大五人格测试,结果显示血型在各维度均无显著差异。

文化建构的性格镜像

血型性格论在日本的文化传播堪称现象级案例。这种学说起源于1927年古川竹二对军人家属的观察研究,在战后经济腾飞期与企业管理文化结合,形成独特的"人事血型学"。出版业推波助澜的作用不可忽视——1971年《以血型了解缘分》销量突破百万,将A型血塑造为"理想的职场精英"形象。这种文化传播具有自我强化的特征:当70%企业HR询问应聘者血型时,人们不得不主动适应这种社会期待。

在当代中国,A型血性格标签呈现本土化演变。网络测试常将"细致负责""传统保守"等儒家价值观融入选项,某心理平台数据显示,参与自测者中68%认为结果"基本符合"。这种认知偏差实则源自文化暗示的力量——当个体被反复告知"A型血适合会计工作",其职业选择会无意识地向此靠拢。更值得关注的是商业资本的介入:某日化品牌推出"A型血专属护肤品",巧妙地将生物学概念转化为消费符号。

心理投射的测量幻象

自测工具的设计往往暗含巴纳姆效应原理。某热门测试将"A型血特征"描述为"偶尔追求完美",这种模糊表述的命中率可达85%。心理学实验显示,当受试者被告知虚假血型信息后,仍会有63%认为性格描述准确。这种认知偏差源于人类固有的模式化思维倾向,大脑会主动忽略矛盾信息,强化符合预期的认知。

社会认同理论为这种现象提供新解。在群体压力下,个体可能无意识调整行为以符合血型标签——研究发现,自认A型血者在团体任务中更易产生过度完美主义倾向,这种"标签效应"强度可达中等相关(r=0.34)。神经影像学研究揭示,当被试阅读符合血型标签的形容词时,腹内侧前额叶皮层激活程度提升,该脑区与自我认同密切相关。

迷思背后的认知曙光

回望这场持续百年的科学文化博弈,血型自测现象的本质逐渐清晰:它是人类简化复杂认知的认知捷思法,是商业社会制造的符号消费,更是群体心理建构的文化仪式。但其中蕴含的积极意义值得关注——某调查显示,58%参与者将血型测试视为社交破冰工具,仅12%真正相信其科学性。

未来研究可朝两个维度深入:分子遗传学领域,ABO基因与多巴胺β羟化酶基因的连锁不平衡现象提示,或存在未被发现的表观遗传机制;社会心理学层面,需要建立文化传播模型解释血型标签的跨国差异。对于个体而言,或许该采纳心理学家的建议:将血型自测视作认识自我的起点,而非人生剧本的终极答案。毕竟,真正塑造性格的,始终是我们在每个十字路口的选择与坚持。