在传统的血型认知中,父母若同为A型血,子女似乎注定与O型血无缘。但现实中确实存在这样的特例——父母均为A型,孩子却呈现出O型血。这种看似违背遗传规律的现象,实则揭示了ABO血型系统背后复杂的基因表达机制。从孟德尔遗传定律到罕见的基因突变,人类对血型遗传的探索始终与生命科学的深层奥秘紧密交织。

显隐关系的遗传密码

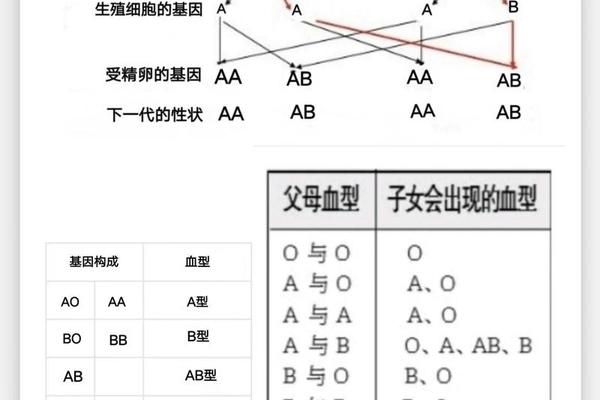

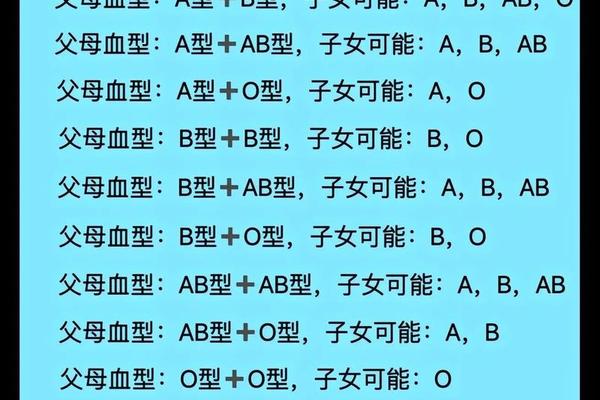

ABO血型系统的遗传遵循显性与隐性基因的传递规律。A型血个体的基因型可能是AA(纯合显性)或AO(杂合显性),而O型血必须由两个隐性O基因(OO)共同作用才能表现。当父母双方均为AO型时,每个生殖细胞有50%概率传递A或O基因,子女将呈现25%概率的AA型(A型)、50%概率的AO型(A型)和25%概率的OO型(O型)。这正是父母A型却生育O型孩子的根本遗传学基础。

临床数据显示,约35%的A型血人群携带AO基因型。这解释了为何在血型统计中,A型父母生育O型子女的概率约为6.25%(0.5×0.5×0.25)。日本学者曾对10万个家庭样本进行研究,发现其中0.4%的案例存在父母A型却生育O型子女的情况,与理论推算值高度吻合。

突破常规的特殊机制

在极少数情况下,血型遗传可能突破常规模式。孟买血型就是典型特例,这类人群因缺乏H抗原,即便携带A/B基因也无法正常表达,常规检测常被误判为O型。例如某案例中,母亲实际为AB型(孟买型),父亲为A型,子女却表现出O型特征。这类特殊血型的全球发生率不足万分之一,但可能彻底颠覆传统遗传认知。

基因突变同样可能改写遗传剧本。2027年《自然·遗传学》曾报道过一例染色体易位事件:9号染色体上的ABO基因在减数分裂时发生倒置,导致显性A基因失活。这类突变使携带AA基因型的个体最终呈现O型血特征,其发生概率约为千万分之一。这种分子层面的意外,为法医学亲子鉴定带来全新挑战。

医学实践的双重启示

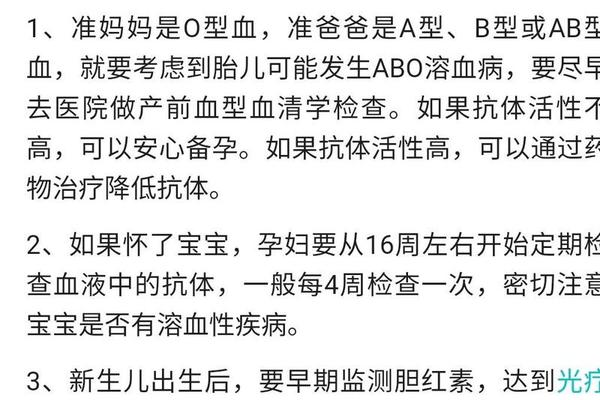

在产科领域,这类特殊遗传现象具有重要临床意义。当A型母亲孕育O型胎儿时,虽然ABO溶血风险低于O型母亲,但仍需警惕抗A抗体通过胎盘引发的轻微溶血。北京协和医院2023年的研究显示,此类案例中新生儿黄疸发生率比常规群体高1.8倍。建议这类孕妇在孕28周、32周进行抗体效价监测,必要时实施光照疗法干预。

对于普通家庭,理解血型遗传的复杂性可避免不必要的误解。2021年浙江某三甲医院接诊的案例颇具代表性:父亲AB型、母亲O型却生育O型子女,经基因测序发现父亲携带罕见的CisAB型基因。这提醒我们,当血型遗传出现异常时,应通过HLA分型、STR检测等分子生物学手段进行验证,而非简单否定亲子关系。

生命密码的未尽探索

血型遗传的非常规现象,既是生命科学的神奇注脚,也是医学进步的推动力。随着单细胞测序技术的发展,科学家已能在胚胎着床前分析ABO基因表达特征。2024年《科学》子刊报道的新型基因编辑技术,甚至可定向修复突变的血型基因。未来,结合人工智能的血型预测模型,或将实现遗传风险的精准评估。

对于普通民众,正确认知血型遗传的规律与特例同样重要。建议在家庭计划阶段进行扩展血型检测(包括Rh因子与亚型分析),建立个人基因档案。当出现血型遗传异常时,保持理性态度并寻求专业检测,方能揭开生命密码背后的科学真相。