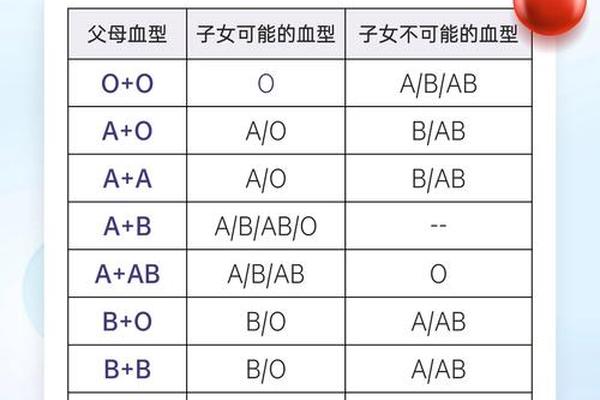

在东亚文化中,A型与O型血的女性常被赋予截然不同的社会角色期待。A型血女生常被描绘为严谨细致的执行者,而O型血则被贴上“天生领导者”的标签。这种刻板印象源于1927年日本学者古川竹二提出的血型性格理论,其将O型血定义为“意志坚定、胆大好胜”,将A型血描述为“顺从保守、追求完美”。尽管该理论自诞生起就遭到科学界质疑,却在流行文化中持续发酵,甚至影响着职场招聘与人际关系认知。

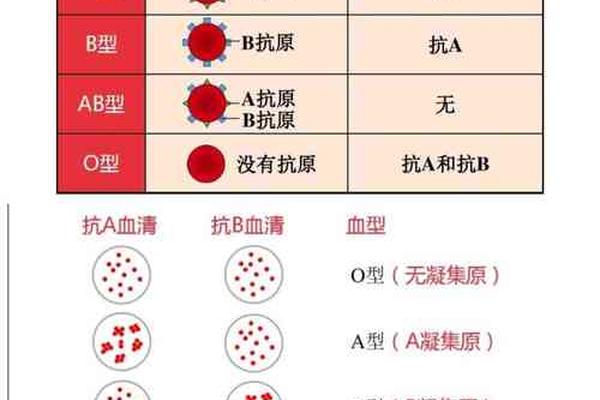

从生物学视角看,血型本质是红细胞表面抗原的差异,由第9号染色体上的基因决定,与性格形成相关的神经系统、激素水平并无直接关联。心理学研究证实,性格仅30%-40%受遗传影响,60%以上由后天环境塑造。血型性格说的文化惯性仍使人们不自觉地通过血型标签简化对他人能力的判断。

二、领导力特质的虚实辨析

流行观点认为O型血女性具有“果敢外向、目标明确”的领导天赋。这种认知源于O型血在进化中的特殊优势——O型个体对疟疾等传染病的抵抗力较强,可能促进了冒险基因的留存。在职场观察中,O型血女性常表现出较强的决策魄力,例如日本企业更倾向提拔O型血员工至管理岗位。但这类现象实则为社会心理的“自我实现预言”:当个体接受“O型适合领导”的暗示后,会主动强化相关行为模式。

A型血女性的“完美主义”特质在传统认知中被视为领导力短板,但现代管理学研究发现,其细致严谨的性格在风险控制、流程优化等领域具有独特价值。2016年《心理学研究》对日美万人调查显示,A型血个体在数据分析、长期规划等岗位的胜任力评分显著高于其他血型。这表明领导风格本就多元,单一血型标签无法涵盖复杂的能力光谱。

三、社会认知的建构与解构

血型偏见在东亚社会形成了一套隐性评价体系。韩国延世大学研究发现,招聘者会无意识地将O型血候选人的简历筛选通过率提高18%,认为其更具“团队凝聚力”。这种认知偏差导致A型血女性常被局限在辅助性岗位,即便其实际管理能力达标。日本学者安藤清指出,血型标签实质是规避人际判断成本的认知捷径,却可能造成人才错配与社会资源浪费。

值得关注的是,年轻世代正通过实证精神消解血型迷思。中国职场调研显示,95后群体中仅23%认同血型影响职业发展,更多人倾向于MBTI等更系统的性格评估工具。这种转变印证了科学素养提升对破除文化偏见的积极作用,也揭示出血型标签终将退行为娱乐谈资的必然趋势。

四、超越标签的能力重构

从神经科学角度看,领导力本质是前额叶皮层执行功能、边缘系统情绪调控等多脑区协同作用的结果。fMRI研究显示,优秀领导者无论血型,其背外侧前额叶(dlPFC)在决策时的激活强度均显著高于常人。这意味着领导能力可通过认知训练提升,而非先天注定。

实践案例同样打破血型决定论:阿里巴巴集团数据显示,高管中A型血占比达41%,其系统性思维在平台生态构建中发挥关键作用;而特斯拉中国区总裁(O型血)则坦言,每周坚持冥想训练以弥补冲动决策倾向。这些例证表明,真正的领导力源于持续自我突破,而非基因编码的性格预设。

血型与领导力的关联本质是社会文化建构的认知幻象。科学证据反复证明,A型血的细致与O型血的果敢均可通过后天训练转化为管理优势,关键在于个体是否具有持续进化的意识。未来研究应深入探讨血型偏见形成的社会心理机制,例如为何同属基因标签,血型歧视未像种族歧视般引发争议?企业也可开发更科学的领导力评估模型,用数据驱动代替直觉判断。对于个体而言,撕下血型标签、聚焦具体能力维度,才是突破认知局限、实现真正成长的必由之路。