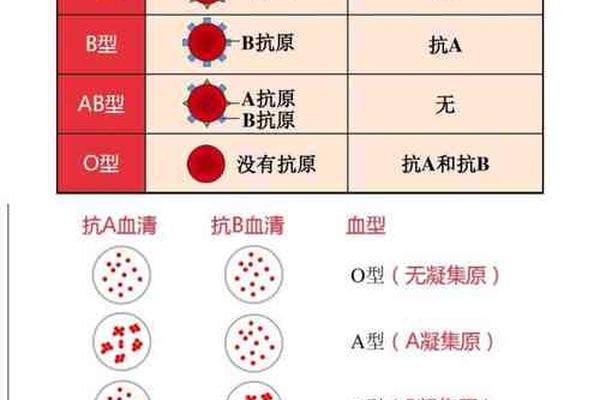

血型是人类血液的遗传标志之一,其分类主要基于红细胞表面的抗原类型。在ABO血型系统中,A型血指红细胞表面存在A抗原,而血清中含有抗B抗体。“阳性”或“阴性”的描述则属于Rh血型系统的范畴。Rh血型系统以红细胞是否携带RhD抗原为判断标准:若存在RhD抗原则为Rh阳性(标记为A+),反之为Rh阴性(标记为A-)。A型血的阴阳性并非优劣之分,而是生物学特征的客观描述。

Rh血型的发现源于1940年对恒河猴(Rhesus macaque)的研究,其重要性在于Rh阴性个体的免疫风险。据统计,亚洲人群中Rh阴性血型占比不足1%,而欧洲人群中这一比例可达15%。这一差异提示Rh血型具有显著的种族和地域分布特征,也使得Rh阴性血型在临床输血中成为需要特别关注的稀有资源。

二、Rh阴阳性的临床意义与输血原则

Rh血型的阴阳性差异直接影响输血安全。Rh阴性个体若输入Rh阳性血液,可能因免疫系统识别RhD抗原而产生抗体,导致溶血反应。例如,A型Rh阴性患者只能接受A型或O型的Rh阴性血液;而A型Rh阳性患者则可兼容Rh阴性和阳性的同型血液。这种严格的输血规则源于抗原-抗体反应的不可逆性,一旦发生溶血,可能引发休克、肾衰竭等致命并发症。

在妊娠管理中,Rh阴性母亲的胎儿若为Rh阳性,可能引发新生儿溶血病。这是因为胎儿的RhD抗原可通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体,进而攻击胎儿的红细胞。为此,临床建议Rh阴性孕妇在妊娠28周和分娩后72小时内注射Rh免疫球蛋白,以阻断抗体生成。这一干预措施显著降低了新生儿溶血病的发病率,体现了血型检测在围产期医学中的核心价值。

三、A型血亚型对检测的复杂影响

A型血并非单一类型,其亚型分化可能干扰血型判定。根据抗原表达强度的差异,A型血可分为A1、A2、A3等亚型。例如,A1型红细胞同时表达A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原;A3型则因抗原数量极少,易被误判为O型。这些亚型的发现源于1911年对弱A抗原的研究,其遗传机制与糖基转移酶基因的突变密切相关。

亚型的存在对输血和器官移植提出了更高要求。以A2型为例,其血清中可能含有抗A1抗体,若输入A1型血液可能引发溶血反应。临床检测需结合吸收放散试验、唾液血型物质分析等技术,避免误判。例如,Ax亚型需通过抗-AB血清凝集试验确认,而Ael亚型需依赖分子生物学检测。

四、血型检测技术的演进与挑战

传统血型检测依赖玻片法和试管法,通过肉眼观察凝集反应判断结果。例如,抗A血清与A型红细胞混合后若出现凝集,则判定为A型阳性。这类方法对弱亚型的灵敏度不足,易导致误诊。现代技术如微柱凝胶法通过离心分离凝集细胞,灵敏度提升10倍以上;流式细胞术则能定量分析抗原密度,适用于Ax、Am等罕见亚型的鉴定。

自动化检测系统的出现进一步提高了血型判读的标准化程度。例如,专利CN104793003B描述的检测系统采用光通量数学模型,通过振荡破坏细胞表面张力,结合三次光电流检测实现弱凝集反应的精准分级。这类技术突破不仅缩短了检测时间,还为稀有血型数据库的建立提供了数据支持。

五、血型与疾病易感性的关联研究

近年研究发现,ABO血型与某些疾病的易感性存在统计学关联。例如,A型血个体感染诺如病毒的风险较高,可能与肠道细胞表面A抗原介导的病毒附着有关。在COVID-19大流行中,多项研究提示O型血人群感染率较低,而A型血患者更易出现重症,这可能与SARS-CoV-2刺突蛋白与A抗原的结构相似性相关。

这些关联性研究仍需谨慎解读。血型对疾病的影响往往受多基因调控和环境因素的干扰。例如,Rh阴性血型虽与某些自身免疫性疾病发病率相关,但其机制尚未完全明确。未来研究需结合基因组学和大样本队列分析,以揭示血型在疾病发生中的具体作用路径。

A型血的阴阳性本质是RhD抗原的表达状态,其临床价值贯穿于输血安全、妊娠管理和疾病风险评估。随着检测技术的革新,自动化系统和分子诊断正在解决亚型误判和稀有血型筛查的难题。血型与健康的深层关联仍待探索,例如Rh阴性血型是否影响免疫应答效率,或特定血型亚型与肿瘤微环境的相互作用。建议未来研究整合多组学数据,建立区域性稀有血型库,并推动血型知识的大众科普,以提升临床用血效率和公众健康管理水平。