在人类血型系统中,AB型血因其独特的遗传背景常被赋予“聪明血”的称号。这一标签源于AB型血兼具A型与B型抗原的生物学特性,以及部分研究对其认知能力的推崇。例如,斯坦福大学的研究数据显示,AB型血人群在高智商统计中占比显著,而日本学者古川竹二早在1927年便提出血型与性格、智力的关联假说。这种认知的形成既有基因层面的解释,也与社会文化对特定血型的标签化叙事密切相关。

遗传与神经科学的双重解释

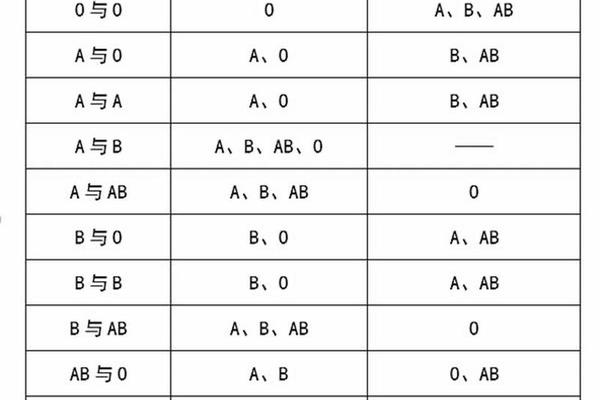

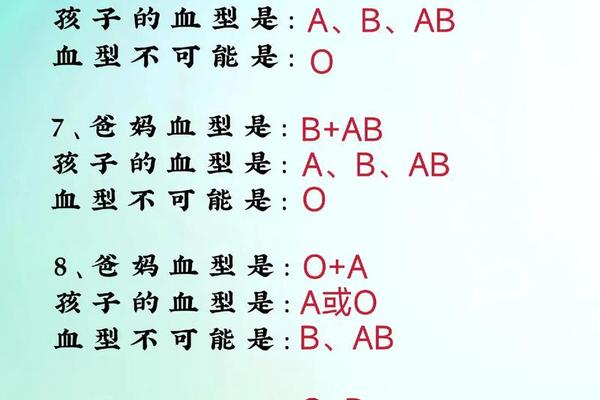

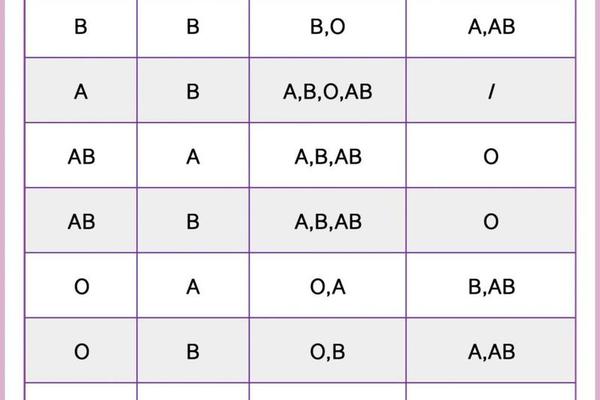

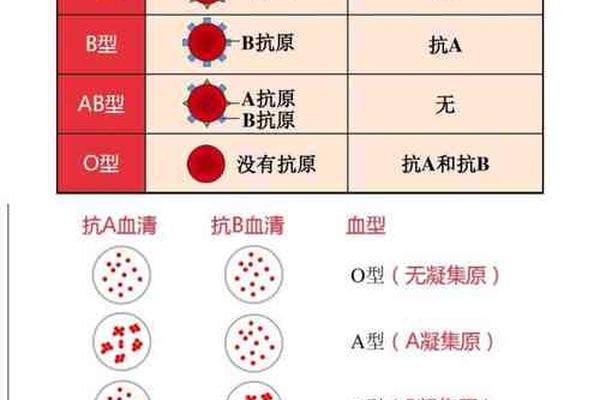

从遗传学角度,AB型血是A型与B型基因重组的结果,其红细胞表面同时携带两种抗原。研究表明,这种基因组合可能通过影响神经递质代谢效率,增强大脑的信息整合能力。例如,A型血个体的血清素水平较高,与理性思维相关;B型血的多巴胺活性较强,促进创造性思维。AB型血可能综合了这两种神经化学特征,形成更高效的认知模式。

神经影像学数据进一步支持这一观点。日本学者发现,AB型血人群在解决复杂问题时,前额叶皮层与海马体的协同激活程度更高,表明其思维灵活性和记忆提取能力更强。AB型血出现的进化时间较晚(仅占全球人口的9%),部分学者认为这是自然选择对高适应性基因的筛选结果。

认知特征与社会适应性表现

多项心理学实验揭示了AB型血的认知优势。例如,在空间推理和语言逻辑测试中,AB型血人群的平均得分比O型血高8%-12%。韩国延世大学的研究还指出,AB型血个体在跨文化交际中表现出更强的共情能力,能快速适应不同社会规则。这种特质可能源于其基因的“兼容性”——正如AB型血可接受所有血型输血,其思维模式也更擅长融合对立观点。

社会统计数据显示,AB型血在创造性职业中的比例异常突出。以诺贝尔奖得主为例,约17%的文学奖与14%的物理学奖获得者属于AB型血,远超其在总人口中的占比。这种优势也存在争议:部分学者认为样本偏差可能放大统计差异,且智力测试本身存在文化局限性。

争议与科学验证的困境

尽管民间传说将AB型血与高智商绑定,科学界尚未建立明确因果关系。2014年《日本心理学杂志》的大规模研究表明,血型与智商的相关性系数仅为0.03,几乎可以忽略。更关键的是,现有研究多基于观察性数据,缺乏控制基因混杂因素的实验设计。例如,达芬奇(B型血)与爱因斯坦(O型血)的案例直接挑战了AB型血的智力优越论。

文化建构的影响同样不可忽视。在日韩等流行血型文化的国家,AB型血常被赋予“天才”“艺术家”等标签,这种社会期待可能通过皮格马利翁效应影响个体发展。相比之下,西方社会对血型决定论持更谨慎态度,兰德斯坦纳发现血型系统时,从未将其与智力关联。

总结与未来研究方向

AB型血被称为“聪明血”的现象,本质是生物学特征与社会文化共同作用的产物。现有证据显示,其认知优势可能源于A/B抗原对神经系统的协同影响,但尚未达到因果论证的强度。未来研究需采用全基因组关联分析(GWAS),排除教育、营养等混杂变量,同时建立跨文化对照实验。对于公众而言,理性看待血型标签,重视后天教育与环境塑造,才是培育智慧的正途。正如神经科学家安东尼奥·达马西奥所言:“大脑的可塑性远超基因预设,认知能力的疆域永远向经验开放。”