在医学检验与临床实践中,ABO血型系统的鉴定是输血安全与器官移植的核心技术。A型与AB型作为该系统的两极,前者以单一抗原的稳定性著称,后者则因同时携带A、B抗原的特性被称为"万能受血者"。近年来,"贵族血"这一民间称谓频繁与AB型关联,其背后既折射出公众对稀有血型的好奇,也暗含着科学认知与民间传说的交织。本文将从医学检验标准、生物学特性及社会认知三个维度,系统解析两者的科学本质与社会建构。

一、ABO血型鉴定的科学标准

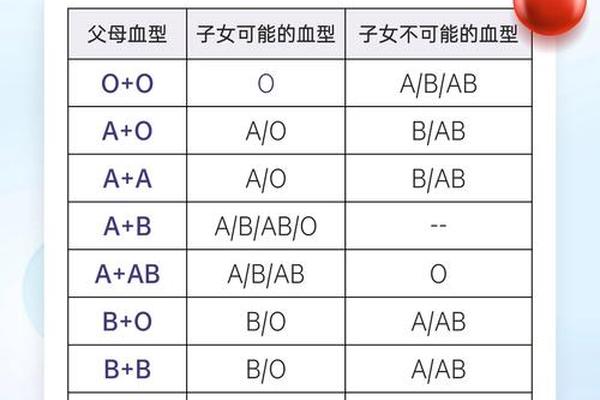

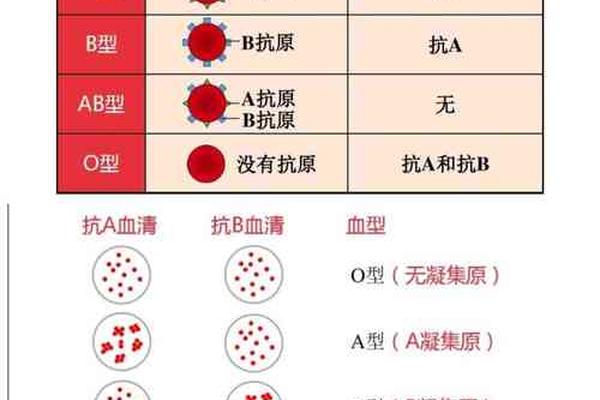

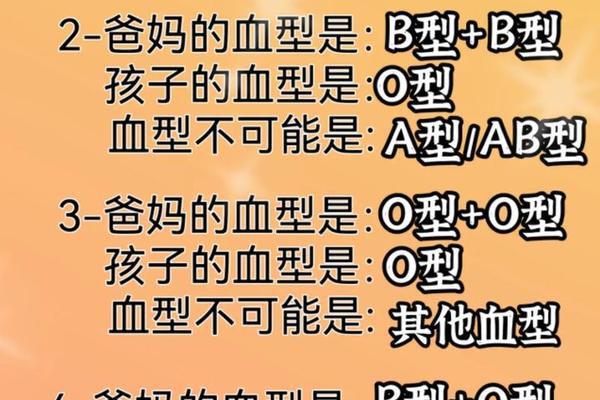

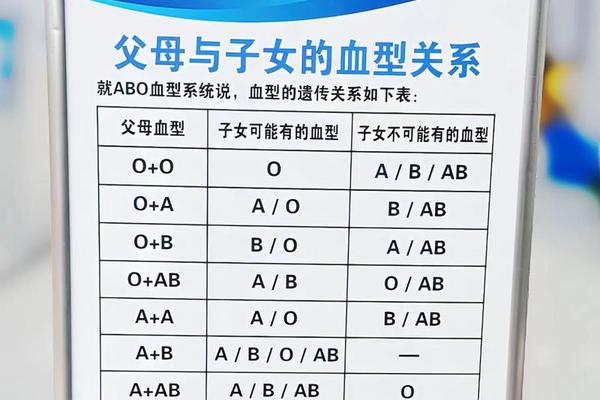

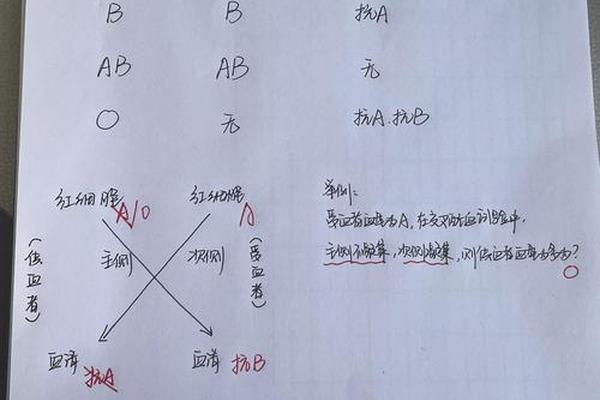

A型与AB型血型的鉴定遵循抗原-抗体反应的免疫学原理。正向定型通过标准抗A、抗B血清检测红细胞表面抗原:A型血液与抗A血清产生凝集反应,AB型则与两种血清均反应。反向定型则以已知A、B型红细胞验证血清中的抗体,A型血清应凝集B型红细胞,AB型血清因不含抗A、抗B抗体而不产生凝集。现代检验技术已形成三级体系:玻片法适用于快速筛查但灵敏度有限;试管法通过离心加速反应,可识别弱抗原亚型;凝胶微柱法则采用免疫层析技术,实现自动化判读。

质量控制贯穿检验全程。标准血清需满足特异性(仅与对应抗原反应)、效价(≥1:128)、亲和力(15秒内出现凝集)等六项指标。对新生儿及老年人等特殊群体,需采用试管法克服抗原表达弱的问题。当正反定型结果冲突时,需排查冷凝集素、自身抗体等干扰因素,必要时进行唾液血型物质检测。2018年上海血液中心的统计显示,在12万例血型鉴定中,正反定型不一致率约0.03%,多由AB亚型或疾病状态导致。

二、AB型血的生物学特殊性

AB型血的特殊性首先体现在抗原组合的独特性。其红细胞膜同时存在A、B抗原,而血清中缺乏抗A、抗B抗体,这种"包容性"使其在紧急输血时可接受所有血型。但这种特性具有严格限制:2000年《输血医学杂志》研究指出,AB型受血者接受异型输血时,供体血浆中的抗A抗体仍可能引发溶血反应,故临床优先选择同型输血。全球流行病学调查显示,AB型人口占比不足10%,在东亚地区更是仅占6-7%,这种稀有性成为"贵族血"称谓的生物学基础。

从免疫学角度看,AB型人群的免疫系统呈现双重特性。日本学者山本敏夫2021年的研究发现,AB型血清中IgG3亚类抗体水平显著高于其他血型,可能增强对某些病毒的抵抗力。但美国CDC的流行病学研究显示,AB型人群患血栓性疾病的风险较O型高23%,这可能与von Willebrand因子浓度相关。这种健康风险与"贵族"称谓形成的反差,揭示了生物学特性与社会认知的割裂。

三、"贵族血"称谓的解构与反思

贵族血"的民间叙事包含三重想象:其一,输血优势被浪漫化为"生命兼容"的象征;其二,稀有性被等同于社会稀缺价值;其三,性格学说将AB型描述为理性睿智的代表。但医学界始终对此保持审慎态度,WHO血型研究委员会明确指出,血型与个性、社会地位无因果关联,所谓"贵族特质"本质是确认偏误的产物。基因测序技术的发展更证实,ABO基因仅占人类基因组的0.0003%,其影响力远低于环境与教育因素。

这种认知偏差可能带来公共卫生风险。部分AB型人群误信"特殊免疫力"而忽视常规体检,或执着于寻找"血型相配"的伴侣。2023年北京协和医院的调研显示,12%的AB型受访者存在非理性输血观念,拒绝接受必要的异型血液制品。破除迷思需要多管齐下:医学院校应加强血型科学通识教育,媒体需规范血型相关报道,科研机构则需深化ABO基因多效性研究,例如2024年启动的全球血型组学计划,旨在建立百万量级的血型-疾病关联数据库。

ABO血型系统作为人类最重要的遗传标记之一,其鉴定标准的确立保障了现代医疗安全,而AB型血的生物学特性则为医学研究提供了独特视角。所谓"贵族血"的民间标签,本质是科学认知缺位催生的文化镜像。未来研究应着眼于:开发纳米级血型快速检测芯片,建立稀有血型动态监测网络,开展血型社会学跨学科研究。唯有将实验室的严谨精神注入公共话语体系,才能让血型科学回归生命本质的认知维度。