在医学领域中,血型系统的复杂性远超大众认知。ABO血型与Rh血型作为两大核心分类系统,其交叉作用深刻影响着临床输血、器官移植及妊娠管理等场景。以“A型血清与Rh阴性”为核心的血型组合(即A型Rh阴性,简称A-型),因其抗原-抗体的特殊性和稀有性,成为医学研究与临床实践的重点关注对象。这一血型不仅涉及血清学特征,更与遗传规律、免疫反应及社会医疗资源分配等议题紧密交织。本文将从血清学基础、遗传机制、临床意义及社会挑战四个维度,系统解析A-型血的科学内涵与现实价值。

血清学特征与免疫反应

A-型血的定义基于ABO和Rh两大血型系统的双重判定。在ABO系统中,A型个体的红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体;而在Rh系统中,Rh阴性意味着红细胞缺乏D抗原。这种双重特征使得A-型血同时面临ABO系统的输血限制与Rh系统的免疫风险。例如,当A-型患者接受A+型血液时,输入的D抗原可能触发免疫系统产生抗D抗体,导致溶血反应。

从抗体动态来看,A-型个体与其他Rh阴性者的差异在于其血浆中天然缺乏抗D抗体。但一旦接触Rh阳性血液(如输血或妊娠),机体将启动免疫应答生成抗D抗体。这种“致敏化”过程具有不可逆性,使得第二次接触Rh阳性血液时可能发生严重的迟发性溶血反应。临床数据显示,约50%的Rh阴性个体在首次接触Rh阳性血液后会产生抗D抗体。

遗传规律与族群分布

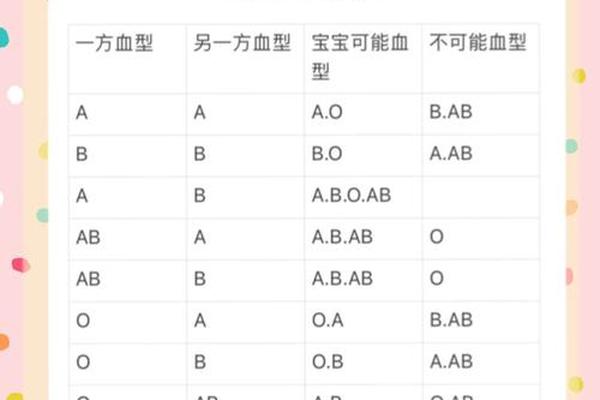

A-型血的遗传遵循孟德尔定律的叠加效应。ABO系统中,A型基因型为AA或AO;Rh系统中,阴性表型需父母双方均传递隐性d基因(基因型为dd)。统计学显示,中国汉族人群中Rh阴性比例不足0.3%,而其中A-型占比约为7%-9%,显著低于欧美人群的15%-20%。这种差异与人类迁徙过程中的基因漂变及自然选择压力密切相关。

族群分布的特殊性带来医疗资源分配的挑战。例如西藏藏族人群的Rh阴性比例高达8.7%,其中A-型占比约30%,这使得区域性血库建设需考虑族群特异性。基因测序技术的发展揭示了DRB115等位基因与Rh阴性表型的关联性,为预测高危人群提供了分子生物学依据。

临床输血的双重限制

在输血实践中,A-型受血者需同时满足ABO同型与Rh阴性匹配的双重要求。根据交叉配血原则,主侧试验(供者红细胞+受者血清)需排除ABO凝集,次侧试验(受者红细胞+供者血清)需避免Rh抗体激活。由于A-型血液库存稀少,紧急情况下可采用O-型作为“临时替代”,但需严格限制输注量(成人不超过800ml),并监测游离血红蛋白浓度。

妊娠管理是另一临床重点。当A-型孕妇怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原可能通过胎盘渗漏引发母体致敏。抗D免疫球蛋白的预防性注射可将新生儿溶血病发生率从16%降至1%以下。值得注意的是,ABO血型不合(如O型母亲与A型胎儿)可能产生抗A抗体,但与Rh溶血相比,其病理程度较轻且多可通过光照疗法控制。

社会挑战与议题

A-型血的稀缺性催生了“熊猫血”互助网络,但也暴露出血源管理的结构性缺陷。中国目前Rh阴性献血者登记率不足30%,部分地区仍依赖家庭定向献血模式。基因编辑技术的突破为人工改造血型提供了可能——通过CRISPR技术敲除A抗原或D抗原编码基因,理论上可将普通血液转化为通用型。但此类技术涉及争议,其安全性与社会接受度仍需长期评估。

未来研究应聚焦于三方面:一是建立全国联动的稀有血型动态数据库;二是开发长效抗D免疫球蛋白制剂以降低医疗成本;三是探索体外造血干细胞定向分化为Rh阴性红细胞的技术路径。只有通过多学科协作,才能破解A-型血背后的医学密码,实现精准医疗与公平医疗的有机统一。

A-型血的特殊性折射出血型系统的精妙与脆弱。从微观的抗原-抗体反应到宏观的医疗资源配置,这一血型既是生命科学的缩影,也是社会文明的试金石。在技术进步与约束的平衡中,人类对血型奥秘的探索永无止境。唯有持续深化基础研究、完善临床规范、推动公众教育,方能在生命健康领域书写更富人文关怀的篇章。