一、ABO血型分类的科学依据

人类将血液分为A型、B型等类型的核心依据是红细胞表面的抗原类型及血清中的抗体类型:

1. 抗原决定分类

2. 遗传机制

ABO血型由9号染色体上的基因控制,包含三个等位基因:IA(A抗原)、IB(B抗原)和i(无抗原)。显性基因IA或IB的存在决定抗原类型,隐性基因ii组合则表现为O型。例如:

3. H抗原的基础作用

所有ABO血型的抗原均需依赖H抗原(前体物质)的合成。若缺乏H抗原(如孟买血型),即使携带IA或IB基因,也无法形成A/B抗原。

二、关于“B型强于A型”的误解澄清

目前没有科学证据表明B型血在生理或健康层面“强于”A型血。以下为相关科学观点:

1. 血型与疾病易感性的关联

2. 民间传说的误区

“血型决定性格或能力”等说法(如B型血更外向、A型血更谨慎)属于伪科学,缺乏遗传学和神经科学的支持。

三、ABO血型的临床意义

1. 输血安全

抗原-抗体反应是输血匹配的核心依据。例如,A型血若输入B型血,会因抗B抗体攻击B抗原导致溶血反应。O型血因无抗原被称为“万能供血者”,AB型血因无抗体被称为“万能受血者”,但现代医学已严格限制异型输血以避免风险。

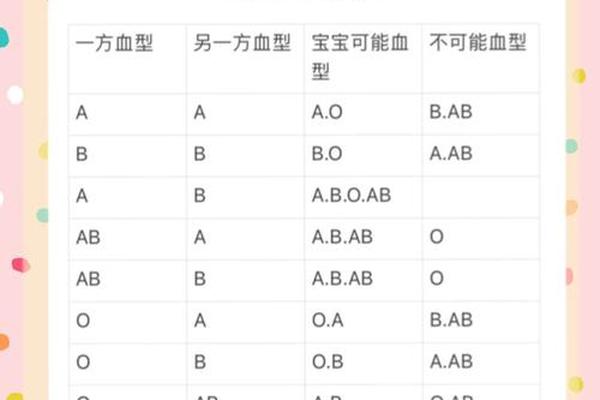

2. 遗传学应用

ABO血型遵循孟德尔遗传规律,可用于亲子鉴定。例如,AB型与O型父母无法生育O型子女(除非存在孟买血型等特例)。

ABO血型分类的依据是红细胞抗原和血清抗体的特异性,由基因决定。所谓“B型强于A型”缺乏科学支持,不同血型的生理差异主要体现在疾病易感性等统计学层面,而非绝对的优劣之分。临床实践中,血型分类的意义在于保障输血安全和遗传学研究。