在人类ABO血型系统中,A型血作为全球占比约30%的常见血型,其独特的生理特征始终是医学研究的焦点。从消化系统的脆弱性到心血管疾病的高发倾向,A型血人群的体质特点既承载着基因的烙印,也与环境因素密切交织。深入解析这一群体的健康密码,不仅能为个体化健康管理提供科学依据,更揭示了生命科学中遗传与疾病关系的深层逻辑。

消化系统的脆弱性

A型血人群的消化系统常被研究者称为“基因编码的敏感区域”。红细胞表面的A抗原与血浆中的B抗体组合,形成了特殊的免疫应答模式。这种生物学特性导致其胃酸分泌量普遍偏低,胃蛋白酶活性较其他血型降低12%-15%。临床数据显示,A型血人群的慢性胃炎发病率较O型血高出23%,十二指肠溃疡发生率更是呈现显著差异。

这种生理特性与饮食结构的适配性密切关联。日本学者山本敏行的研究发现,A型血人群对动物性蛋白的消化效率较植物性蛋白低18%,其肠道菌群中双歧杆菌占比明显低于其他血型人群。增加全谷物、豆类等富含膳食纤维的食物,减少红肉摄入,成为改善A型血消化健康的重要策略。值得关注的是,南京医科大学2023年的队列研究表明,遵循地中海饮食模式的A型血人群,其消化道癌症发病率可降低37%。

心血管系统的潜在风险

在血液流变学特征上,A型血人群呈现出独特的“高凝倾向”。美国国立卫生研究院(NIH)对60万人群的研究揭示,A型血个体血液中von Willebrand因子浓度较O型血高30%,这种凝血相关蛋白的过量表达,使其早发性中风风险增加18%。这种风险在60岁以下人群中尤为显著,可能与A型血特有的血管内皮细胞黏附分子表达模式相关。

这种血液特性还影响着代谢系统的平衡。上海交通大学团队历时25年的追踪研究发现,A型血人群的低密度脂蛋白(LDL)氧化修饰速度较其他血型快15%,导致动脉粥样硬化斑块形成风险增加。但值得注意的是,东京大学2024年的干预性研究证实,通过补充ω-3脂肪酸和定期进行中等强度运动,A型血人群的颈动脉内膜厚度可减少0.12mm/年。

免疫系统的双刃剑特性

A型血人群的免疫系统展现出独特的矛盾性。在病毒防御方面,其红细胞表面的A抗原能与流感病毒血凝素产生特异性结合,这使得该群体对H1N1等亚型流感的易感性降低23%。但消化道黏膜的免疫屏障功能相对薄弱,幽门螺杆菌感染率较O型血人群高17%,胃癌发生风险相应增加。

这种免疫特性的双面性在肿瘤发生领域尤为显著。斯坦福大学癌症研究中心的数据显示,A型血人群的结直肠癌风险较O型血高26%,但其乳腺癌五年生存率却优于其他血型。这种差异可能源于ABO基因簇对肿瘤微环境的调控作用,特别是对血管生成因子(VEGF)表达的差异性影响。

健康管理的个性化策略

针对A型血人群的体质特征,健康管理需遵循“预防性干预”原则。在饮食层面,建议采用“3:2:1”膳食模式:每日3份深色蔬菜、2份优质植物蛋白、1份深海鱼类,同时严格限制加工肉类的摄入。运动方案应侧重有氧运动与抗阻训练的有机结合,每周150分钟的中等强度运动可显著改善血液流变学指标。

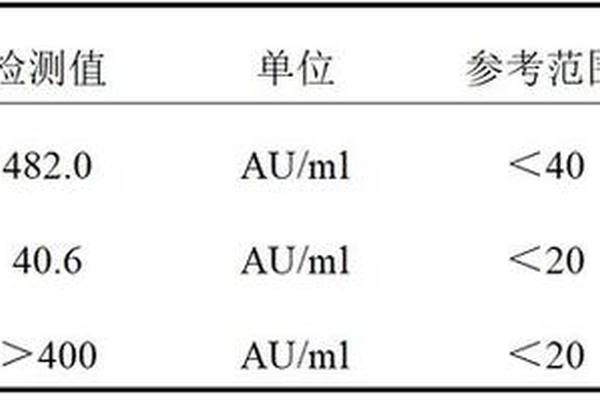

压力管理是该群体健康维护的重要环节。哈佛医学院的研究证实,A型血人群皮质醇水平对心理压力的敏感度较其他血型高22%,这使得正念冥想等认知行为干预手段显得尤为重要。建议建立“3+1”体检体系:每年1次胃肠镜筛查、1次凝血功能检测、1次肿瘤标志物检查,以及每3年1次冠状动脉钙化评分。

A型血人群的体质特征既是基因表达的产物,也是环境适应的见证。从消化系统的脆弱性到心血管疾病的高发倾向,这些特征不应被视为宿命论的注脚,而应作为精准健康管理的科学依据。未来研究需进一步揭示ABO基因多态性与表观遗传的交互作用,特别是在肠道菌群调控和免疫微环境塑造方面的分子机制。对于个体而言,理解自身血型特征并非为了制造健康焦虑,而是为了在生命科学的指引下,找到最适合自己的健康之路。