在印度女性的额头上,一颗鲜艳的朱砂痣不仅是装饰,更是承载着千年文明的精神符号。这种被称为“迪勒格”(Bindi)或“吉祥痣”的印记,最早源于印度教传统,被视为连接神性与人性的桥梁。根据印度古籍记载,前额眉心被认为是“第三只眼”所在,象征着智慧与灵性觉醒,而朱砂因其鲜艳的红色被赋予驱邪护身的寓意。在宗教仪式中,婆罗门祭司用朱砂、糯米与玫瑰花瓣混合的糊状物为信徒点痣,以此祈求神灵庇佑。

随着时间推移,吉祥痣逐渐演变为社会身份的标识。在印度教婚礼中,新郎为新娘点痣的仪式尤为庄重,这不仅标志着婚姻的缔结,更暗含对丈夫健康与家庭和睦的祈愿。传统观念认为,已婚女性每日点痣是对丈夫的忠诚守护,若寡妇点痣则被视为禁忌。现代印度社会对这一习俗的态度日趋开放,城市女性无论婚否均可自由点缀,甚至男性也开始尝试,体现出传统文化与现代价值观的碰撞。

二、面相学中的额头痣解析:吉凶与命运

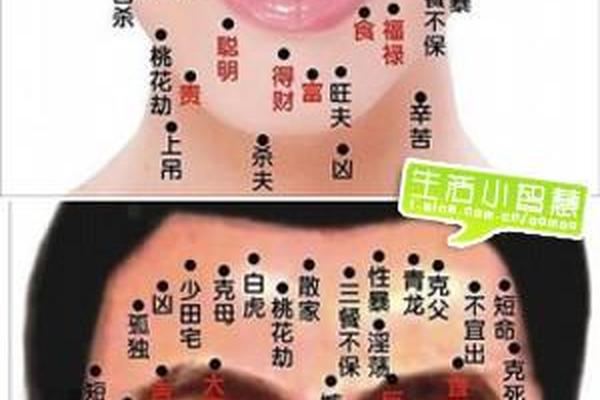

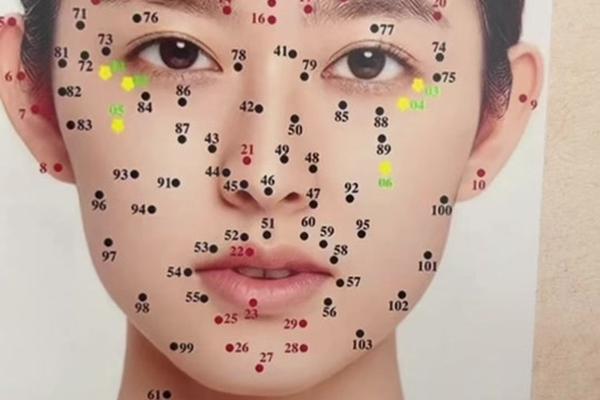

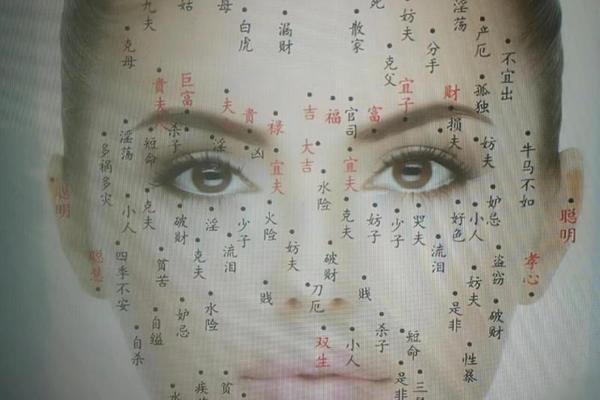

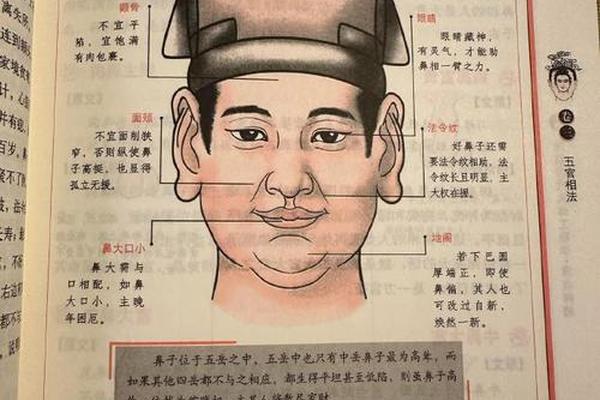

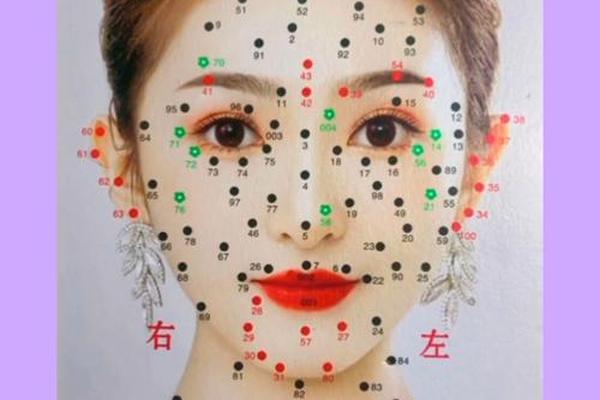

与印度文化中的宗教象征不同,中国传统面相学将额头痣视为解读命运的重要依据。面相学将痣分为显痣与隐痣,额头作为“天庭”所在,其痣相被认为直接影响个人的运势与性格。例如,额头上方的痣常被解读为“远家亲”,暗示与原生家庭缘浅,需独立奋斗;而位于额头中央的痣则可能预示晚年安定,尤其对女性而言,此处的痣常与财运挂钩,但感情易生波折。

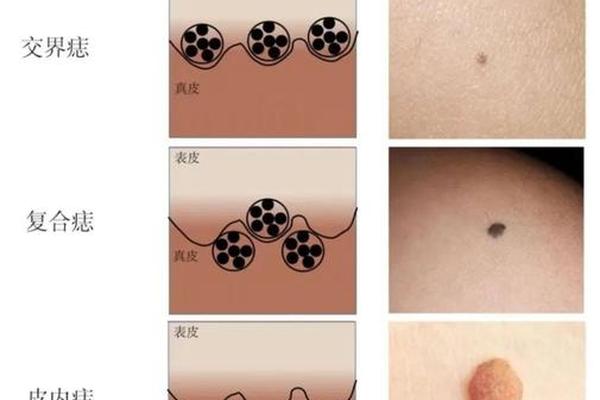

值得注意的是,面相学对痣的吉凶判断高度依赖形态与色泽。一颗圆润饱满、色泽鲜亮的红痣可能被视为“福痣”,反之,若痣色晦暗或形状不规则,则可能关联法律纠纷或人际关系紧张。例如,脸颊痣虽象征执行力强,但也暗含自我中心倾向;眉间痣则被描述为“双刃剑”,既可能带来巨大成功,也可能因自满招致失败。这种将生理特征与命运紧密关联的思维模式,体现了古人“天人感应”的哲学观。

三、跨文化视角下的痣相解读差异

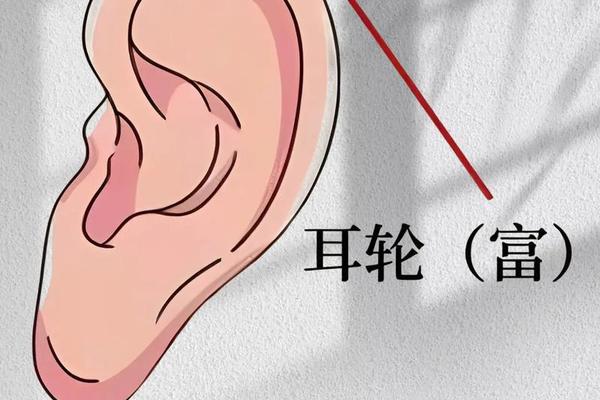

印度吉祥痣与中国面相学的对比,揭示出文化语境对符号意义的塑造力。在印度,朱砂痣的宗教性与社会织,其核心功能从祈福消灾扩展至身份标识,再蜕变为时尚装饰,反映出社会结构的变迁。而中国面相学中的额头痣更注重个体命运的微观分析,通过位置、颜色等变量构建复杂的解释体系,甚至细化到“鼻翼痣主财运不佳”“耳上痣显才华横溢”等具象结论。

两者差异的根源在于文化价值取向。印度教强调集体信仰与仪式实践,吉祥痣的象征意义始终围绕神权与家庭展开;而中国面相学植根于世俗社会的实用主义,试图通过外在特征预测个人际遇,服务于择偶、择业等现实需求。这种差异也体现在现代适应性上:印度吉祥痣通过材质创新(如塑料贴片)融入全球化审美,而面相学则在都市人群中衍生出“科学化”解读,例如将痣与健康风险关联。

四、符号演变与社会意义的当代重构

当代社会中,额头痣的符号意义正经历多重解构。在印度,年轻一代将吉祥痣与民族身份认同绑定,通过社交媒体传播融合传统图案与现代设计的创意款式,使其成为文化输出的载体。与此全球美妆产业亦将“Bindi风潮”纳入时尚范畴,剥离其宗教内涵,转化为普世审美符号。

而在科学视角下,痣的医学属性逐渐受到关注。研究表明,某些痣的位置可能与皮肤癌风险相关,这为传统面相学提供了新的讨论维度。例如,德国医学界曾探讨痣分布与激素水平的关系,间接验证“眼尾痣关联桃花运”的民间说法或与荷尔蒙分泌有关。此类跨学科研究不仅拓宽了痣相文化的阐释空间,也为未来探索符号学与生物学的交叉领域指明方向。

总结与展望

从印度朱砂痣的宗教仪式到中国面相学的命运图谱,额头上的微小印记承载着人类对未知的敬畏与对自我认知的探索。这两种文化体系虽路径迥异,却共同体现出符号如何在社会实践中被赋予意义,并随时代变迁不断重构。未来研究可进一步追踪全球化背景下传统符号的适应性演变,或从医学、人类学角度深化对痣相文化的跨学科解读。对于普通读者而言,理解这些符号背后的文化逻辑,不仅能增进跨文明对话,也有助于在多元价值中重新审视自身与世界的关联。