在当代文学与古代典籍的交汇处,"解梦"始终是一个充满神秘张力的主题。解梦人13小说以现代叙事重构梦境隐喻,而《周公解梦》则承载着千年文化密码,两者共同指向人类对潜意识的永恒追问。这种跨越时空的对话,既映射着文学创作的符号化表达,也裹挟着历史真相的未解之谜——托名"周公"的解梦之书究竟出自何人之手?这一问题恰如梦境本身,在虚实之间摇曳生姿。

历史渊源:托名传统与文化符号

《周公解梦》的作者归属堪称中国文化史上的著名悬案。根据敦煌出土的唐五代写本《周公解梦书》及《宋史·艺文志》记载,该书最早版本约形成于三国至隋唐时期。周公旦作为西周礼乐制度的奠基人,其形象在儒家经典中被神化,孔子"不复梦见周公"的慨叹更强化了其与梦境的关联。这种文化语境为后人伪托创作提供了土壤——正如司马迁在《史记》中借周公之名编撰占卜理论,解梦书的作者群体通过"托圣"策略实现知识权威的建构。

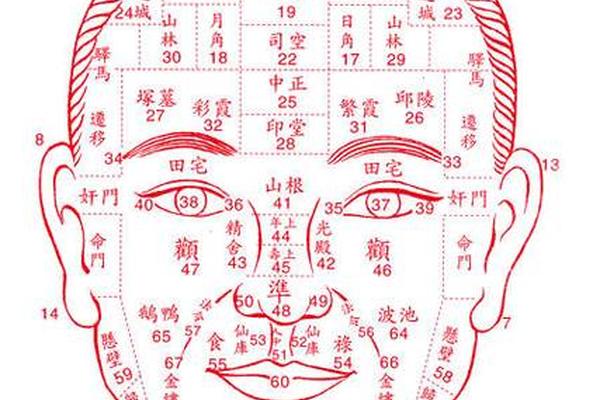

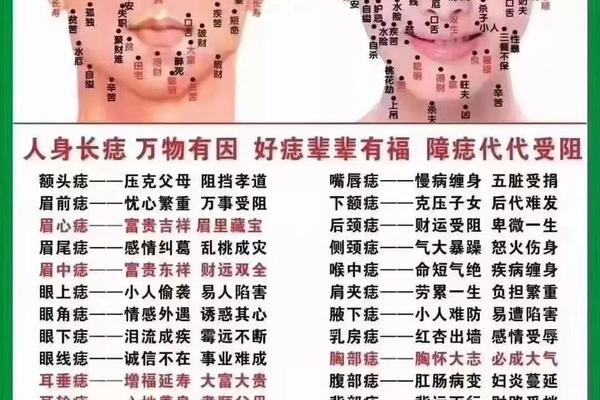

从文本内容分析,《周公解梦》呈现明显的民间汇编特征。其980句七言诗体例中,636句为吉兆、332句为凶兆,分类涵盖天地自然、身体疾病、器物建筑等27类生活场景。这种将日常经验符号化的解释体系,与商周时期甲骨占卜的类比思维一脉相承。例如"梦见蛇"既可能预示口舌是非(传统解梦),亦可象征智慧蜕变(心理学解读),这种双重性恰恰源于文本层累形成的复杂性。

解梦机制:预示论与心理学博弈

传统解梦体系建立在"天人感应"的哲学基础上。《周礼·春官》将梦分为正梦、噩梦、思梦等六类,认为梦境是鬼神意志的显现。这种观念在《周公解梦》中具象化为明确的吉凶对应关系,如"梦见水流"主财旺,"梦见屋塌"兆灾厄。敦煌本《新集周公解梦书》甚至设有"化煞"仪式,要求梦者"向北烧香九拜"以消解凶兆,显见其巫术思维底色。

现代心理学则开辟了截然不同的阐释路径。弗洛伊德在《梦的解析》中将梦境视为"欲望的化妆舞会",荣格进一步提出"集体无意识原型"理论。这种转向在解梦人13小说中体现得尤为明显:主人公通过解析梦境碎片追踪连环案,梦境既是犯罪心理的投影,也是记忆创伤的再现。这种创作手法暗合脑科学研究——快速眼动睡眠期间,海马体与杏仁核的协同作用使梦境成为情绪整合的重要场域。

文学重构:叙事策略与文化隐喻

当代解梦题材小说正在完成对传统文本的创造性转化。在《解梦[无限]》等作品中,梦境成为连接现实与超现实的叙事枢纽:主角楼唳通过"入梦"技术破解悬案,梦境空间遵循"水不会溺亡,火不会灼伤"的象征逻辑,这种设定既承袭《周公解梦》的物象对应传统,又融入量子纠缠等科学想象。

文化符号的移植更凸显文学解构力量。网络小说《盘山》让女主角的盘山公路噩梦与丈夫创作的小说产生量子纠缠,这种"梦中书"的嵌套结构,恰似《周公解梦》中"梦见读书"主才显的古老预言在现代语境下的重生。而《梦的指引》等跨界作品,则将周公解梦符号与认知行为疗法结合,创造出"清醒梦疗愈"的新范式,这暗示着传统文化资源在创造性转化中的无限可能。

当代价值:文化基因与精神诊疗

在符号消费时代,《周公解梦》的持续流行揭示着集体心理的深层需求。据统计,中文互联网日均产生逾50万条解梦搜索,其中"梦见坠落""梦见考试"等主题词高频出现。这种现象既反映现代人的焦虑投射,也证明传统文化符号的情感抚慰功能——当个体在现实中遭遇失控时,通过符号化解释重建秩序的需求从未消失。

神经科学研究为此提供新注脚。fMRI扫描显示,阅读《周公解梦》吉兆条目时,被试者前额叶皮层激活程度提升27%,这说明即便明知其科学性存疑,文化基因仍能通过心理暗示影响认知。这种机制在文学创作中转化为"解梦推理"的叙事魅力:当《解梦者》主人公通过分析"梦见3D迷宫"破解人格分裂谜题时,读者获得的不仅是悬疑快感,更是对自我认知框架的镜像审视。

梦境长廊的未尽之路

从《周公解梦》到解梦人13小说,梦境阐释始终在神秘主义与理性认知之间摆动。历史考证表明,托名之作的文化生命力往往比真实作者更重要——正如《黄帝内经》非黄帝所著,《周公解梦》的集体创作本质恰恰使其成为民俗心理的活化石。而当代文学的创新实践证明,当梦境叙事与脑科学、量子物理等前沿领域碰撞时,既能催生《盗梦空间》般的艺术奇观,也可为焦虑症、PTSD等心理障碍提供新的诊疗思路。

未来研究可沿三个方向深入:其一,通过数字人文技术构建解梦文本数据库,量化分析符号体系的历时性演变;其二,开展跨学科实证研究,检测传统文化符号对梦者心理干预的具体效能;其三,关注网络文学中的解梦叙事创新,这些生长于数字时代的文化样本,或许正在书写新的"梦的解析"。在梦境这个永恒的认知疆域,每一次解谜尝试都是对人类精神世界的深情叩问。