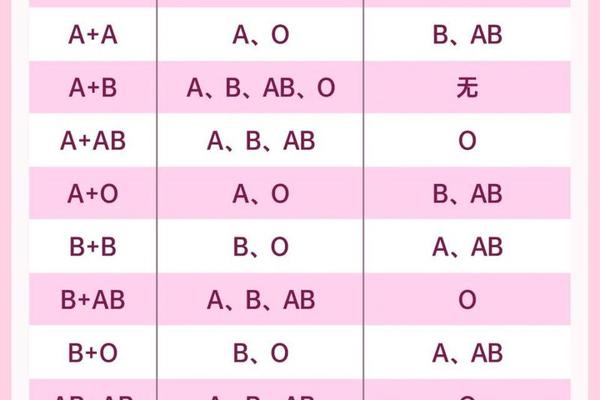

血型作为人类重要的遗传特征之一,其传递规律既是生物学的基础知识,也是大众日常关注的焦点。当父母一方为A型血,另一方为AB型血时,孩子的血型可能性涉及ABO系统的显隐遗传法则。通过血型亲子鉴定对照表,可以初步推测孩子的血型范围,但这种方法的科学性和局限性同样值得深入探讨。本文将从遗传机制、血型对照表的解读、鉴定的局限性以及科学验证方法等角度,系统分析这一问题的核心逻辑。

一、ABO血型的遗传学基础

ABO血型系统由第9号染色体上的A、B、O三个等位基因控制。其中A和B为显性基因,O为隐性基因。父母各提供一个等位基因,形成子代的基因型组合。例如,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血个体的基因型固定为AB。

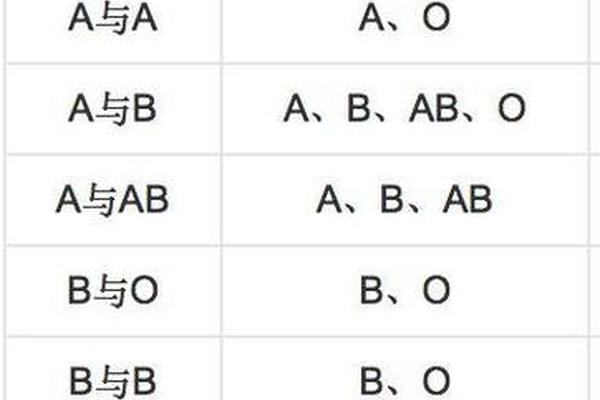

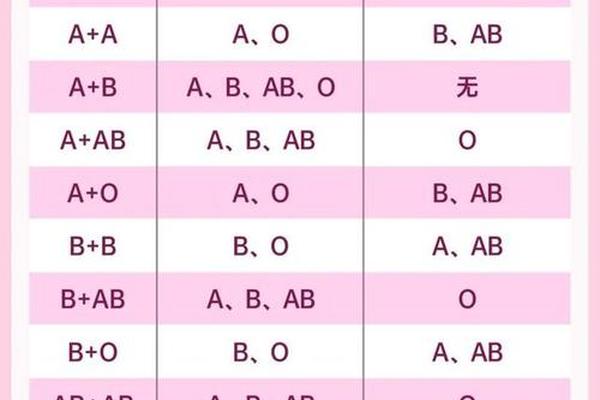

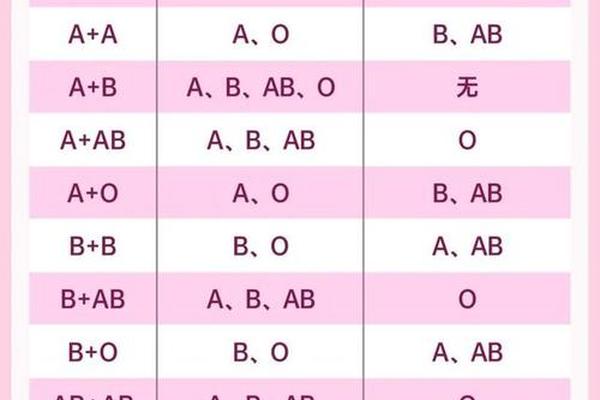

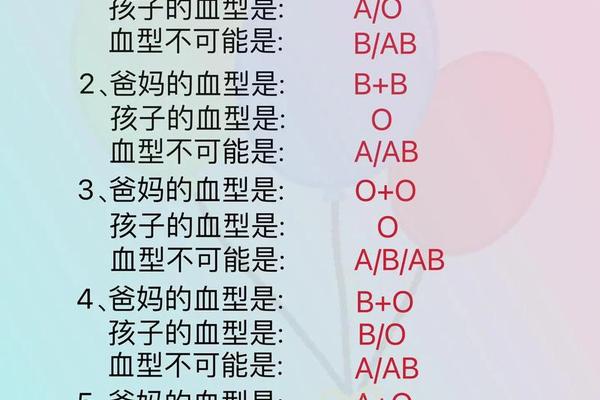

当父母分别为A型(AA或AO)和AB型时,孩子的基因型可能为AA、AB、AO或BO。根据显性法则,AA表现为A型,AB表现为AB型,AO表现为A型,BO则表现为B型。理论上这类组合下的孩子可能出现A型、B型或AB型,但不可能出现O型。这种遗传规律源于父母双方无法同时传递O基因——A型血若携带AO基因型,只能传递A或O基因,而AB型血只能传递A或B基因。

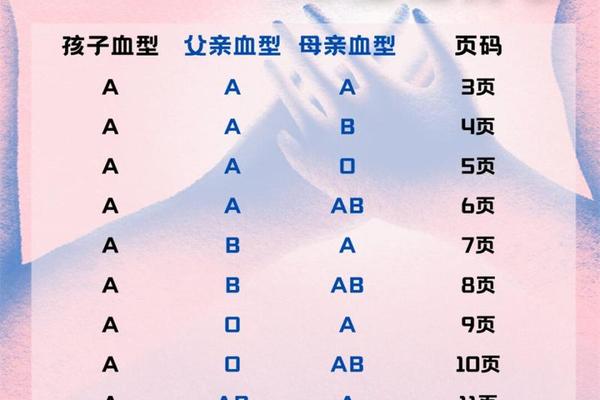

二、血型对照表的实践应用

根据多份医学资料中的血型对照表,A型与AB型父母的后代血型可能包括A、B、AB型,但排除O型。例如,网页2的对照表明确指出,父母一方为A型、另一方为AB型时,孩子不会出现O型血;网页44的遗传规律表进一步验证了这一结论,强调AB型与A型组合下O型血的概率为零。

对照表的应用需要结合基因型复杂性。例如,A型血父母若携带AO基因型(概率约30%),其与AB型配偶的基因组合可能产生AO(A型)或BO(B型)子代。这解释了为何实际案例中,A与AB型父母可能诞下不同血型的孩子。临床统计显示,此类组合下约40%的孩子为A型,35%为B型,25%为AB型。

三、血型鉴定的科学局限性

尽管血型对照表具有参考价值,但其局限性不容忽视。基因突变或罕见亚型可能导致例外情况。例如,A型血的亚型A2与AB型结合时,可能产生极低概率的O型子代,这种情况在常规对照表中未被涵盖。Rh血型系统的干扰可能造成误判,若父母存在Rh阴性血型,需额外考虑Rh因子遗传规律。

更关键的是,血型相同并不等同于亲子关系成立。全球约34%的人口为O型血,仅凭血型匹配无法排除非亲缘关系的可能性。网页2的研究数据显示,血型鉴定的亲子关系排除准确率仅为60%,而DNA检测的准确率超过99.99%。

四、DNA检测的科学验证

现代亲子鉴定已从血清学检测转向分子生物学技术。DNA检测通过分析16-24个STR基因座,比对父母与子女的等位基因匹配度。相较于血型鉴定仅观察单个基因座(ABO系统),DNA检测覆盖的遗传信息量呈指数级增长。

以A型与AB型父母为例,若孩子检测为O型血,DNA检测可揭示两种可能性:一是存在基因突变或罕见血型亚型;二是非生物学亲子关系。此时需结合HLA分型、Y染色体检测等补充手段进行验证。值得注意的是,我国《亲子鉴定技术规范》明确要求,否定结论必须通过三个以上基因座的不匹配来确认。

五、实际应用中的注意事项

在司法鉴定或医疗场景中,血型对照表仅作为初步筛查工具。网页44的临床指南建议,当血型遗传出现矛盾时,必须启动DNA检测程序。例如,某案例中A型与AB型父母诞下O型血婴儿,经检测发现母亲实际为罕见的CisAB血型,其AB基因位于同一条染色体上,导致非常规遗传。

层面,血型信息的误读可能引发家庭矛盾。2021年日本研究显示,约12%的亲子关系纠纷源于对血型遗传规律的误解。医学工作者在解读血型数据时,需强调其概率性特征,并引导公众理解生物遗传的复杂性。

总结

血型遗传规律为亲子关系提供了初步判断依据,A型与AB型父母的后代血型范围明确排除了O型可能。基因多样性、罕见亚型及检测技术局限,使得血型对照表无法替代DNA检测的权威性。未来研究应聚焦于血型亚型的快速检测技术开发,同时加强公众遗传学教育,避免因认知偏差导致的社会问题。在科学证据与考量之间,唯有依托精准的分子检测技术,才能为亲子关系认定提供无可争议的答案。