人类ABO血型系统中,AB型血是出现最晚且占比最少的类型。根据世界卫生组织统计,全球范围内AB型血人口比例不足10%,在中国这一数据为8.69%。这种稀缺性使其在人口统计学中显得尤为特殊,例如西藏、港澳台地区由于样本量较少未被纳入分析,但已有研究显示,长江流域的AB型血比例略高于其他区域,这与历史上北方游牧民族(B型血为主)与南方农耕民族(A型血为主)的迁徙融合密切相关。

地理分布上,AB型血的稀缺性呈现显著差异。考古学证据表明,AB型血的形成需要A、B两种抗原基因的共存,这种基因组合在早期人类迁徙中属于小概率事件。以中国为例,AB型血在云贵川地区的比例仅为7.2%,但在江浙沪地区可达9.5%。这种分布特点不仅反映了基因流动的历史轨迹,也暗示着AB型血可能承载着特定族群的遗传密码。

二、“贵族血”称号的医学依据

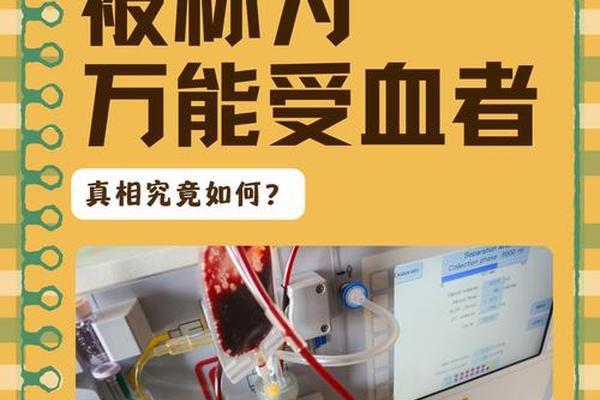

AB型血被称为“贵族血”的医学基础源于其独特的抗原特性。作为唯一同时携带A、B两种抗原的血型,AB型个体的红细胞表面抗原结构更复杂。这种特性使其在输血医学中具有“普遍受体”的优势,能接受其他任何血型的红细胞输入。研究显示,AB型血浆中缺乏抗A、抗B抗体,这种免疫宽容性在紧急医疗情况下显著提高了生存概率。

从免疫学角度看,AB型血人群展现出特殊的防御机制。日本学者山本等通过基因测序发现,AB型血相关基因座上的糖基转移酶活性具有双重特性,这可能增强对某些病原体的识别能力。但值得注意的是,这种优势具有两面性:AB型血对幽门螺杆菌的免疫反应更剧烈,虽然降低了胃癌风险,却增加了冠心病发病率。这种矛盾的生物学特性,恰是“贵族血”复杂内涵的缩影。

三、历史溯源与文化象征

AB型血的文化象征意义植根于其形成历史。分子人类学研究指出,AB型血大规模出现的时间不早于公元前1000年,正值欧亚大陆游牧文明与农耕文明激烈碰撞的时期。在中国古代,AB型血被认为是“胡汉融合”的产物,例如鲜卑族与汉族通婚留下的基因印记,这种血型因此被赋予文化交融的象征意义。

欧洲贵族谱系的研究为“贵族血”提供了另类注解。西班牙哈布斯堡王朝和英国王室的历史档案显示,近亲通婚政策意外导致AB型血在贵族中扩散。英国温莎王朝成员中AB型血占比达18%,远超普通人群。这种统计学异常现象,使得AB型血在近代被错误地与“血统纯正”概念相关联,进而衍生出“贵族血”的民间称谓。

四、健康风险的双刃剑效应

AB型血的健康特征呈现显著的双重性。美国佛蒙特大学的研究证实,AB型血人群的凝血因子Ⅷ水平较其他血型高20%,这种特性虽有利于伤口愈合,却使静脉血栓风险增加24%。更值得注意的是,AB型血与神经系统疾病的关联性:其认知功能障碍发病率较O型血高82%,阿尔茨海默病风险也显著提升。

在癌症易感性方面,AB型血表现出矛盾特征。虽然对胃癌具有较强抵抗力(发病率较A型血低15%),但癌风险却增加17%。这种差异性可能与不同器官的抗原表达模式有关,例如导管细胞表面AB抗原的密度直接影响癌细胞识别机制。这些发现提示,所谓的“贵族优势”在疾病谱系中并不存在普适性。

五、科学争议与社会认知

“贵族血”概念在科学界引发持续争议。遗传学家玛丽·库什曼指出,将血型与社会地位关联属于典型的“确认偏误”,AB型血在非洲某些部落占比达12%,但这些群体从未被纳入“贵族”叙事。社会心理学研究显示,AB型血的稀缺性(中国约1.2亿人)放大了其神秘感,这种认知偏差导致非科学解读的传播。

未来研究需要突破现有局限。目前98%的AB型血研究基于东亚和欧洲人群,缺乏非洲、美洲原住民的基因组数据。建议建立跨国血型数据库,结合表观遗传学手段,探究AB抗原表达与环境适应性的深层关联。只有通过跨学科协作,才能揭开AB型血真正的生物学意义,消解“贵族血”这类文化建构带来的认知误区。

AB型血的特殊性既源于其生物学本质,也受历史文化建构的影响。作为人类基因多样性的缩影,它既非“贵族”标签,也不是健康诅咒。科学界需要以更严谨的态度推进研究,公众则应摒弃血型决定论思维。未来研究可重点关注AB抗原在免疫调控中的具体机制,以及这种血型在不同生态环境中的适应优势,这将为精准医学和人类学研究开辟新路径。