ABO血型系统作为人类最早发现的血型分类方式,深刻影响着医疗实践与社会认知。在四种基础血型中,A型血因其特殊的抗原构成与分布特征备受关注,而与之相关的Rh阴性血型(即A-型)更因稀缺性引发医学界的特殊重视。理解A型血的普遍性及其亚型的生物学意义,不仅关乎输血安全与疾病预防,更折射出血型研究在精准医疗时代的新价值。

ABO系统与A型血定义

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的差异。A型血个体的红细胞膜上携带A抗原,血清中则存在抗B抗体,这种抗原-抗体组合形成独特的免疫屏障。抗原A的化学本质是N-乙酰半乳糖胺,由特定糖基转移酶催化H抗原转化而来。值得注意的是,A型血并非单一类型,其亚型分化已发现超过20种,其中A1和A2亚型占主导地位(约99.9%),中国汉族人群中A2型仅占A型总人口的1%以下。

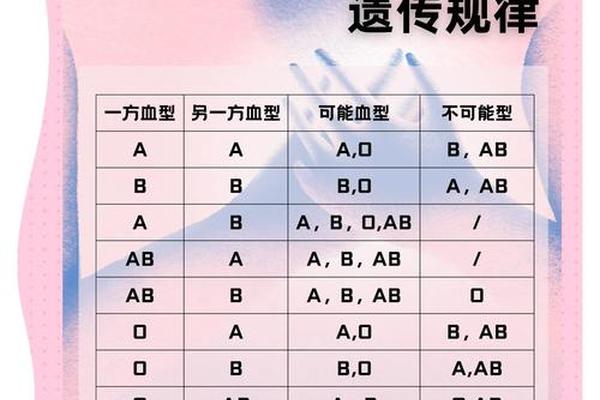

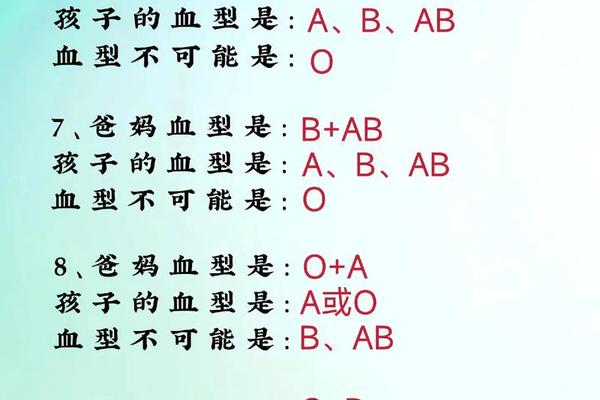

基因层面,A型血由9号染色体上的IA等位基因决定,显性遗传特性使得基因型为IAIA或IAi的个体均表现为A型。这种遗传规律在血型传递中呈现稳定特征,如父母均为A型时,子女可能为A型或O型;若父母为A型和O型,则子女不会出现B或AB型。

A型血的全球分布特征

流行病学数据显示,A型血在全球人口中的分布呈现显著地域差异。欧洲作为A型血高频区域,德国、奥地利等国的A型比例可达44%-47%,而亚洲地区的日本(38%)、中国北方(27%)则处于中游水平。这种分布格局与古代人群迁徙、自然选择压力密切相关,例如有研究指出A型血可能与某些传染病(如天花)的易感性存在关联。

在中国内部,血型分布同样存在南北差异。北京地区A型人口占比27%,而广州降至23%,这种梯度变化可能反映了不同地域族群基因库的历史演变。值得关注的是,某些少数民族如黑足印第安人的A型比例高达82%,远超其他族群,这为人类遗传学研究提供了独特样本。

Rh阴性血型的特殊意义

A-型血本质是ABO系统与Rh系统交叉作用的结果,指代A型且RhD抗原缺失的稀有血型。Rh阴性人群在汉族中仅占0.3%,其形成机制源于1号染色体上RHD基因的隐性遗传。这类血型的特殊性体现在:输血时必须严格匹配Rh阴性供体,否则可能引发致命性溶血反应;孕妇若为Rh阴性而胎儿为Rh阳性,需注射抗D免疫球蛋白预防新生儿溶血病。

临床上,A-型血的稀缺性催生了"血液预警系统"建设。以上海血液中心数据为例,Rh阴性冷冻红细胞库存常年维持在200单位以下,突发事件时需启动跨区域调配机制。近年来,基因编辑技术的突破为人工制备通用型血液带来希望,2022年剑桥大学团队成功将A型转换为O型,这为缓解稀有血型供需矛盾开辟了新路径。

临床实践中的双重特性

作为常见血型,A型个体的输血兼容性具有双重特征。O型血浆虽可作为"万能供体",但其含有的抗A抗体会攻击A型红细胞,因此现代医学已摒弃"万能输血"概念,强调同型输注原则。对于A-型患者,除ABO匹配外还需确保Rh阴性,这种双重筛查使配血成功率较普通A型下降97%。

疾病易感性方面,多项研究提示A型血可能与胃癌、心血管疾病风险存在弱相关性,其机制可能与抗原结构与病原体结合特性相关。而Rh阴性人群则更易出现自身免疫性疾病,这与免疫系统对缺失抗原的异常识别有关。这些发现推动了个体化预防医学的发展,如建议A型人群加强胃镜筛查,Rh阴性者定期检测抗D抗体等。

社会认知与遗传

血型文化在东亚社会衍生出独特的"血液型人间学",日本企业曾盛行依据血型招聘员工。这种认知偏差源于对ABO抗原生物功能的误解,实际上血型与性格、职业能力的关联缺乏科学依据。更值得警惕的是基因检测商业化带来的挑战,某些机构通过血型预测疾病风险,可能加剧健康歧视。

在遗传咨询领域,ABO血型不合导致的溶血性疾病发生率约为1/150,而Rh溶血病在二胎中的风险可达16%。这要求临床工作者加强育龄夫妇血型筛查,建立完善的产前干预体系。未来研究可深入探索CRISPR技术在血型修饰中的应用,以及表观遗传因素对血型表达的调控机制。

通过多维度解析可见,A型血作为常见血型承载着人类进化与疾病斗争的密码,而A-型血的特殊性则凸显出生命科学的精妙与脆弱。在生物医学向精准化迈进的今天,深化血型研究不仅关乎个体医疗安全,更是解码生命奥秘的重要突破口。建议加强稀有血型库的全球化联网建设,同时开展公众科普消除血型歧视,使血型科学真正服务于人类健康福祉。