在人类遗传学与医学的交织领域中,血型不仅是生命科学的重要符号,更承载着家庭对生命延续的关切。当夫妻双方均为A型血时,关于子代健康与遗传特征的讨论常引发广泛关注。与此血型亲子鉴定对照表作为传统遗传规律的具象化工具,既为家庭提供初步参考,又在现代基因技术背景下呈现出科学性与局限性的双重特征。

一、A型血父母的遗传学分析

ABO血型系统中,A型血的形成由A等位基因决定。若父母双方均为A型血,其基因型可能为AA或AO两种组合。根据孟德尔遗传定律,子代将有75%概率继承A型血(AA或AO基因型),25%概率表现为O型血(OO基因型)。这一规律已在全球范围内的大规模人口统计学研究中得到验证,例如上海交通大学团队对1.8万名男性的长期跟踪数据显示,A型血人群的消化道疾病风险较高,但未发现其对子代血型遗传产生额外影响。

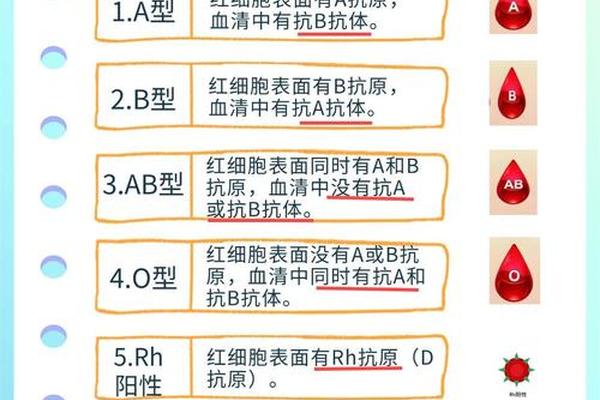

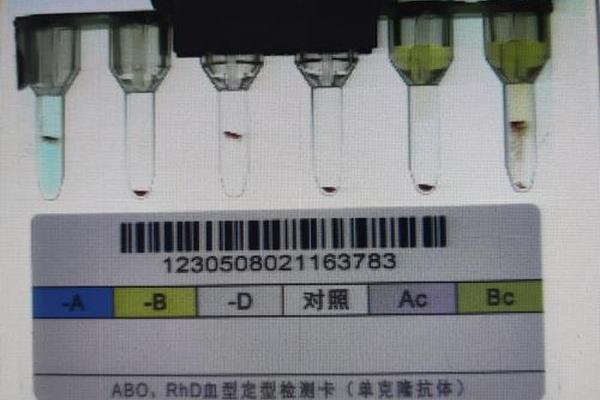

值得注意的是,A型血本身存在A1、A2等亚型差异。A1型红细胞携带A抗原和A1抗原,而A2型仅含A抗原,这种差异可能导致血清学检测中的误判风险。例如在极少数情况下,A2型个体的血液可能被误判为O型,进而引发对亲子关系的质疑。临床建议在血型鉴定时结合抗血清试验与分子生物学检测,以提升准确性。

二、健康风险与优势的双面性

从疾病易感性角度看,A型血人群的胃癌发病率较其他血型高30%-40%,这与ABO抗原影响消化道细胞增殖的机制相关。但这一风险主要作用于父母自身,子代是否继承特定疾病倾向还需结合多基因调控与环境因素。研究显示,A型血父母生育的子女在心血管疾病方面未表现出显著差异,而O型血子女因携带天然抗A、抗B抗体,反而可能获得更强的免疫保护。

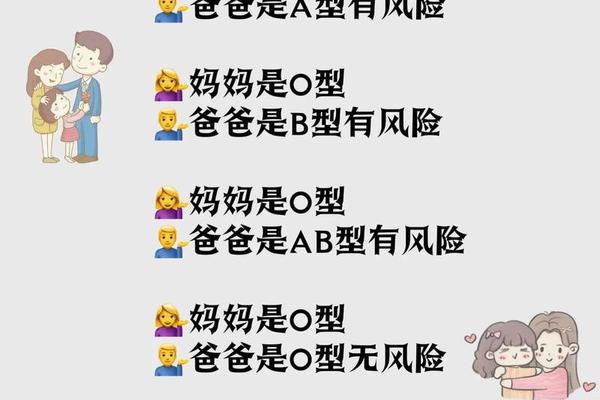

在母婴健康领域,A型血孕妇无需过度担忧ABO溶血症,因该病症主要发生于O型血母亲与非O型胎儿之间。临床数据显示,A型血夫妻生育的子女发生溶血的概率仅为0.03%,远低于O型与B型组合的15%。但建议孕期定期检测抗体效价,特别是存在流产史或输血史的特殊情况。

三、血型鉴定的科学边界

传统血型亲子鉴定对照表基于ABO显隐性遗传规律,明确标注A+A组合下子代仅可能出现A或O型血。该工具在排除非生物学亲子关系方面具有重要价值,例如当A型父母生育出B型子女时,可立即触发生物学矛盾。但对照表的局限性在于无法覆盖孟买血型等特殊遗传现象——这类人群因缺乏H抗原前体,即便携带A基因也可能被误判为O型,导致亲子关系误判。

现代DNA检测技术通过分析STR基因座与SNP位点,将亲子鉴定准确率提升至99.99%以上。2022年广东某医院的案例显示,B型与“O型”父母生育A型婴儿的异常现象,经基因检测证实母亲实为孟买血型,其基因型实为AB型。这提示血型对照表应作为初级筛查工具,而非最终判定依据。

四、社会认知与科学指导的融合

民间流传的“血型决定论”常夸大特定血型的健康优势,如认为O型血为“完美血型”。实际上,O型血人群虽在心血管疾病与老年痴呆症方面风险较低,但糖尿病发病率较A型血高11%。对于A型血家庭,更应关注可干预因素:建立高纤维低盐饮食结构,定期进行胃肠镜筛查,并通过疫苗接种降低幽门螺杆菌感染风险。

在生育决策层面,血型遗传规律可辅助家庭规划。若家族存在特定遗传病史,可结合胚胎植入前遗传学诊断(PGD)技术进行干预。例如对血友病等X连锁隐性遗传疾病,通过筛选女性胚胎可显著降低发病概率,该技术已在上海多家生殖医学中心开展临床应用。

血型作为生命密码的片段,既为人类提供遗传线索,又暗藏生物复杂性的警示。对于A型血夫妻而言,理性认知血型遗传的必然性与偶然性,善用现代医学的精密检测手段,方能突破传统对照表的局限。未来研究应着重于血型抗原与疾病易感性的分子机制解析,以及稀有血型数据库的全球化建设,让每个生命的诞生都沐浴在科学之光的守护中。