A型血女性常被描述为细腻、谨慎且富有责任感,这类特质在婚恋关系中往往体现为对稳定性的追求。当A型血女性与同血型男性相遇时,双方的性格相似性可能成为一把双刃剑。一方面,两人对细节的敏感和对规则的尊重会形成天然的默契,例如在生活规划、财务管理和家庭责任分配上容易达成共识。过于相似的性格也可能导致矛盾积累,如双方在冲突中倾向于隐忍而非主动沟通,长期可能引发情感疏离。

日本学者古川竹二曾提出“A型血人顺从听话”的观点,这一描述在当代文化中被演绎为“镜像伴侣”概念——即两人因共同的特质而产生深刻的联结,但也可能因缺乏互补性而陷入僵局。例如,当面对重大决策时,A型血伴侣可能因过度谨慎而错失机遇,此时相似的思维模式反而成为阻碍。

二、互补与差异的平衡艺术

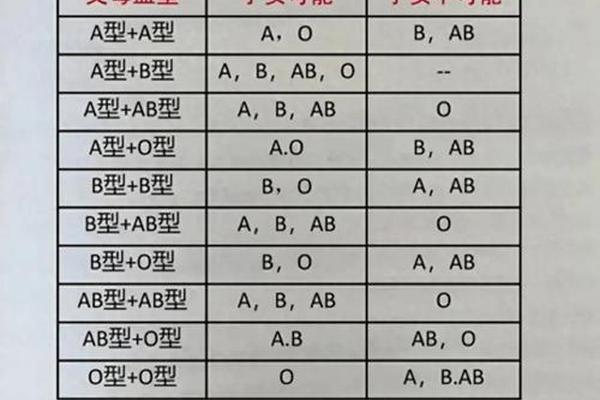

与其他血型的组合中,A型血女性的适配性呈现多元可能。与O型血男性的组合常被形容为“传统爱情故事的现代演绎”,O型血男性的直率与行动力能弥补A型女性的犹豫特质。例如在职场协作中,O型血人的目标导向与A型血人的细致规划可形成高效配合。这种差异也可能引发摩擦,如O型血人对自由的追求可能被A型血人误解为缺乏责任感。

B型血男性的灵活性与A型血女性的严谨性则构成另一组互补关系。研究显示,这类组合在情感初期因差异产生强烈吸引力,但长期相处需要双方调整互动模式。例如B型血人需适应A型血人的计划性,而A型血人则需包容B型血人的随性。AB型血男性的双重性格特质对A型女性更具挑战性,其理性与感织的思维方式可能让A型女性感到难以捉摸,但若双方能建立信任,这种复杂性反而能激发深层次的情感共鸣。

三、现实挑战与适应性磨合

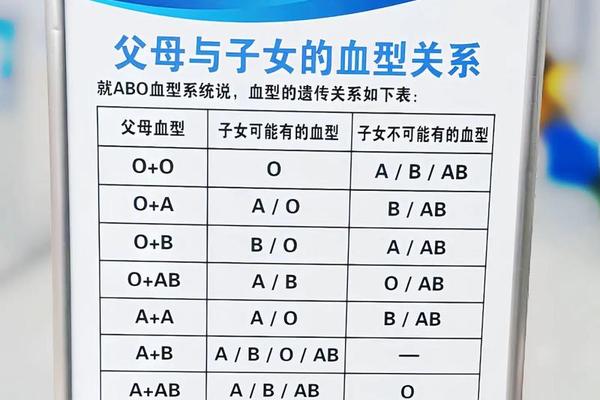

血型理论中的“适配性”需结合现实情境考量。医学研究表明,血型本质为红细胞表面抗原差异,与性格无直接生物学关联,所谓“配对优势”更多源于文化建构与心理暗示。例如A型血人常被赋予“完美主义者”标签,但这种特征更可能与社会期待或个人成长经历相关。

从社会学视角看,A型血女性与同血型伴侣的婚姻稳定性较高,这可能与双方共享的价值观有关。数据显示,A型血女性离婚率低于其他血型群体,但其成因更倾向于观念而非血型本身。若过度依赖血型标签,可能忽视个体差异,例如同为A型血的人可能因教育背景或文化环境呈现截然不同的行为模式。

四、学术争议与科学视角

血型性格理论自1927年由古川竹二提出后,长期处于科学争议中。2014年日本学者绳田健悟对1.5万人的调查显示,血型与性格无统计学相关性。神经生物学研究进一步指出,性格形成受多巴胺、血清素等神经递质影响,与血型基因所在的9号染色体无直接关联。

文化惯性使血型理论仍在东亚社会广泛传播。心理学家安藤清认为,这类理论为人们提供了简化社交判断的工具,但其本质是“认知捷径”而非科学结论。例如在婚恋咨询中,血型常被用作破冰话题,但深度关系建立仍需依赖真实互动。

总结与建议

A型血女性的婚恋适配性本质上是多维度的社会命题。血型理论虽为大众提供了趣味性讨论框架,但不宜作为决策依据。对于A型血与同血型的组合,建议关注冲突解决机制的构建;跨血型关系中则需强化差异包容度。未来研究可结合基因测序与心理学实验,探索血型文化背后的群体认知机制。最终,健康的情感关系建立在个体独特性之上,超越任何单一标签的局限。