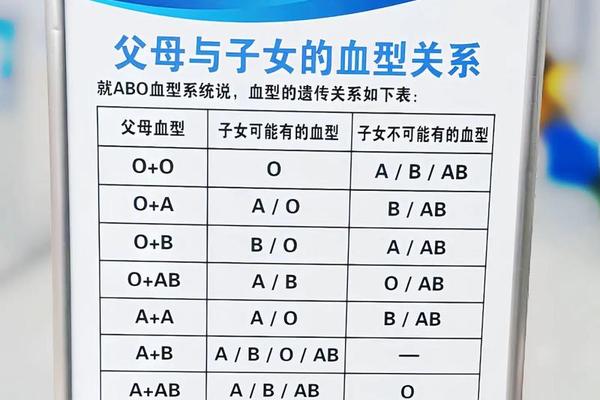

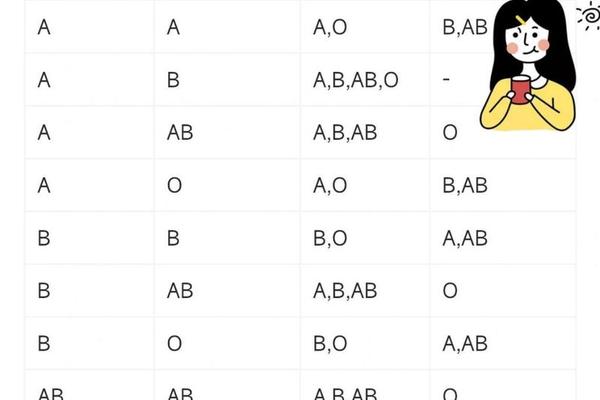

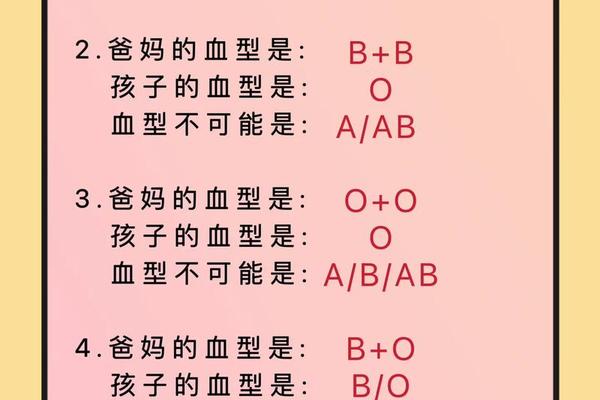

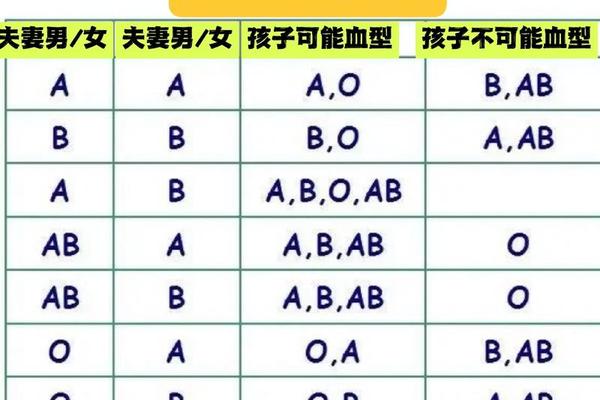

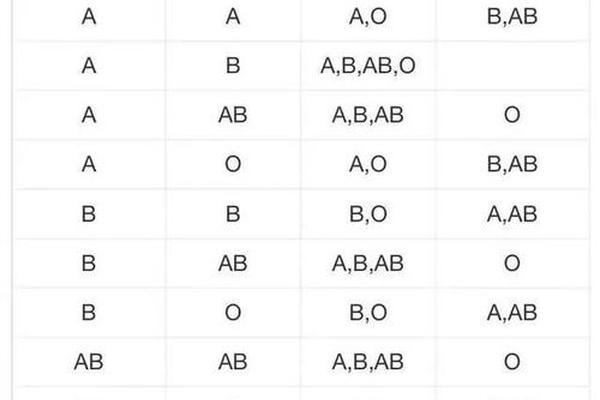

血型作为人类遗传的重要标志之一,其传递规律既承载着生命的密码,也关联着医学实践中的关键问题。当父亲为O型血(基因型为OO)、母亲为A型血(基因型为AA或AO)时,子女的血型可能为A型或O型,这一结论源自ABO血型系统的显隐性遗传法则。A型血个体的基因型可能是纯合子(AA)或杂合子(AO),而O型血个体的基因型只能是隐性纯合子(OO)。两者的结合中,父母分别将A或O基因、O基因传递给子代,因此子女的基因型可能为AO(表现为A型血)或OO(表现为O型血)。

从遗传学角度看,若母亲为纯合子A型(AA),则子女必然携带A基因,表现为A型血;若母亲为杂合子(AO),子女有50%概率继承A基因(表现为A型),另有50%概率继承O基因(表现为O型)。这一规律在临床实践中得到广泛应用,例如亲子关系初步筛查,但需注意极少数基因突变或罕见血型(如孟买血型)可能导致例外情况。

溶血风险的医学考量

当母亲为O型血、父亲为A型血时,若胎儿遗传了A型血,可能引发ABO新生儿溶血病。这是因为O型血母亲血清中含有天然抗A抗体(IgG型),可通过胎盘进入胎儿体内,破坏其红细胞。数据显示,约20%的O型血母亲与A/B/AB型父亲组合的妊娠可能发生此类溶血,但绝大多数症状较轻,表现为黄疸或贫血,仅少数需医疗干预。

值得注意的是,ABO溶血可能发生在第一胎,这与Rh溶血多发生于第二胎的特点不同。其机制在于O型血个体的抗A/B抗体并非由胎儿红细胞刺激产生,而是自然存在于血清中。孕期抗体效价监测尤为重要。若抗体效价超过1:32,医生可能建议提前分娩或进行宫内输血。

社会认知与科学真相

关于血型的社会认知常存在误区。例如,部分人认为“父母血型不同必然导致子女健康问题”,但ABO血型差异本身并不影响胎儿正常发育,仅特定组合可能伴随医学风险。另一常见误解是“O型血为万能供血者”,实际上现代输血医学强调同型输血,异型输血仅限于紧急情况且需严格配型。

血型与性格、疾病易感性的关联常被过度解读。虽然某些研究指出A型血与胃癌风险存在微弱相关性,或O型血对部分感染抵抗力较强,但这些结论尚缺乏大规模临床证据支持。血型对个体健康的影响远低于生活习惯、环境等因素。

未来研究与临床实践方向

随着基因检测技术的发展,ABO血型系统的研究正从表型分析转向分子机制探索。例如,通过检测孕妇外周血中的胎儿DNA,可无创预判胎儿血型及溶血风险,其准确率已达99%以上。这为高风险妊娠的早期干预提供了新思路。

在临床输血领域,人工血型的合成研究取得突破。科学家通过酶工程技术去除红细胞表面抗原,制备“通用型红细胞”,可大幅降低配型难度。此类技术若成熟,将改写传统输血医学的实践模式。

A型与O型血父母的生育问题,既是遗传学规律的典型范例,也折射出医学技术与人类认知的互动演进。从血型遗传的确定性到溶血风险的动态管理,再到社会认知的科学澄清,这一主题涵盖了生物学、医学及学的多重维度。未来,随着精准医学的发展,血型相关研究有望在个性化医疗、罕见病防治等领域发挥更大价值。对于普通家庭而言,了解血型遗传规律不仅有助于消除不必要的焦虑,更能为科学备孕和健康管理提供依据。