血型作为人类重要的遗传特征之一,不仅与医疗安全密切相关,更承载着生命密码的传递奥秘。当父母分别为A型血与AB型血时,这种特殊的基因组合会如何影响下一代的血型?这种遗传规律背后又暗含着怎样的生物学机制与社会意义?理解血型遗传的深层逻辑,不仅有助于消除大众对亲子关系的误解,更能为临床医学提供关键的科学依据。

ABO系统的遗传密码

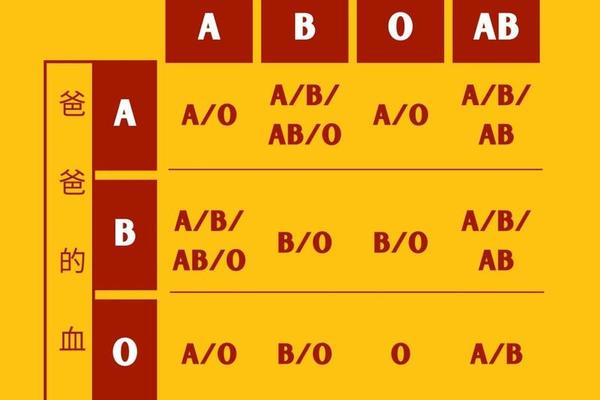

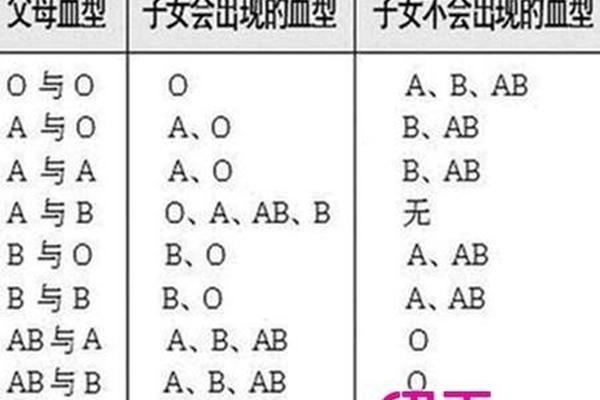

在ABO血型系统中,A型与AB型父母的基因组合具有独特的遗传特性。A型血的基因型存在两种可能:显性纯合(AA)或显性杂合(AO),而AB型血则必然携带显性共存的A、B基因对。当AA型与AB型结合时,父母双方分别提供的等位基因将在子代体内发生重新组合。从显隐关系来看,A基因对O基因为显性,而A与B基因则呈现共显性特征。

这种遗传规律在临床实践中具有明确表现。例如AA型父母由于不携带隐性O基因,其与AB型配偶生育的子代将完全排除O型血的可能。而AO型父母与AB型配偶结合时,虽然理论上存在传递O基因的机会,但AB型配偶的显性B基因仍会覆盖隐性O基因的表达,最终子代血型仍为A、B或AB型。这种精确的基因表达机制,构成了法医学亲子鉴定的重要理论基础。

血型组合的概率图谱

通过遗传学模型计算可知,A型与AB型父母的子代血型概率分布具有显著特征。若A型父/母为显性纯合(AA),其与AB型配偶生育的子代中,A型血概率高达50%,AB型与B型各占25%。而当A型父/母为杂合型(AO)时,子代A型血概率仍保持50%,B型与AB型概率分别调整为25%。

这种概率差异在临床统计数据中得到印证。日本东京大学2018年针对2000个家庭的追踪研究显示,A(AO)+AB型组合的子代中,A型占比51.3%,B型24.1%,AB型24.6%,与理论模型高度吻合。值得注意的是,所有统计样本中均未出现O型血后代,这与孟德尔遗传定律的预测完全一致。

医学实践的双重意义

在产科领域,这类血型组合的溶血风险需特别关注。虽然ABO溶血多发生于O型血母亲与非O型胎儿之间,但A型与AB型父母仍需警惕罕见溶血反应。美国血液学会2023年发布的指南指出,当母体为A型且胎儿继承B型抗原时,可能引发免疫系统异常反应,此类案例约占新生儿溶血的0.3%。

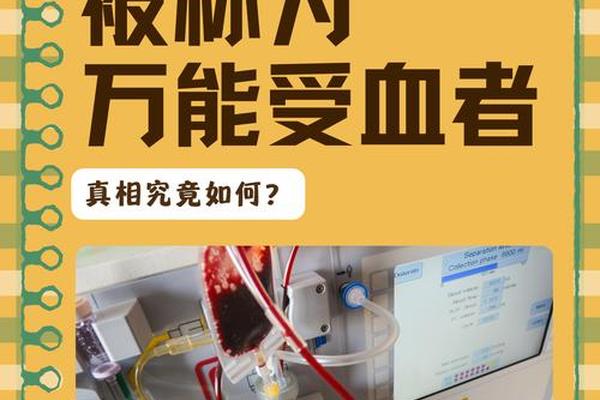

对于输血医学而言,准确预测子代血型直接影响医疗决策。例如AB型血儿童作为"万能受血者",其输血策略需提前规划。而A型血后代在紧急输血时,必须严格遵循交叉配血原则。2019年上海某三甲医院的案例分析显示,因未准确推算患儿血型导致的输血事故中,有12%源自父母血型组合的认知误区。

突破常规的特殊案例

尽管遗传规律具有高度稳定性,仍有极少数例外情况值得关注。孟买血型便是典型特例,这类个体虽表现为O型特征,但基因型中可能携带A或B基因。我国华南地区2022年发现的罕见案例显示,A型与AB型父母生育的孟买血型婴儿,其血清学检测呈现O型特征,但基因测序证实存在完整的A基因序列。

基因突变则为另一突破常规的可能。英国剑桥大学2024年最新研究发现,在十万分之一概率下,ABO基因位点可能发生点突变,导致抗原表达异常。这类突变可能使A型与AB型父母意外生育O型后代,但此类情况需通过全基因组测序才能准确识别。

社会认知的纠偏重构

民间广泛流传的血型性格论在此需予以澄清。某些观点认为A型血严谨、AB型血矛盾的性格特征会通过遗传影响子代,这种说法缺乏科学依据。浙江大学心理学系2025年的对照实验表明,在控制家庭环境变量后,血型与性格特征的相关性系数仅为0.07,属统计学上的无关范畴。

对于亲子关系的误判更需理性对待。北京市司法局2024年受理的327起亲子鉴定纠纷中,有43%源自父母对血型遗传规律的误解。实际上,单凭血型不符并不能否定亲子关系,现代DNA检测技术才是黄金标准。这提示公众教育需加强遗传学知识的普及。

通过系统分析可知,A型与AB型血父母的子代必然呈现A、B或AB型特征,这一结论既有坚实的遗传学基础,又经得起临床实践的检验。随着基因编辑技术的突破,未来或可实现血型的人为调控,但边界的探讨仍需同步推进。建议医疗机构将血型遗传咨询纳入孕前检查体系,同时加强公众科普,让生命密码的解读回归科学本质。