血液作为生命活动的载体,其分类系统承载着生物学、遗传学与医学的多重意义。日常语境中常被提及的"AB型血"和"AB+血型",实际上涉及ABO血型系统与Rh血型系统的双重判定。当一个人被标注为"AB+"时,不仅说明其红细胞同时携带A、B两种抗原,更意味着其Rh系统呈现阳性特征。这种双维度的血型界定方式,构成了现代输血医学的基础框架,也深刻影响着临床治疗、遗传咨询等多个领域。

一、血型系统的双重维度

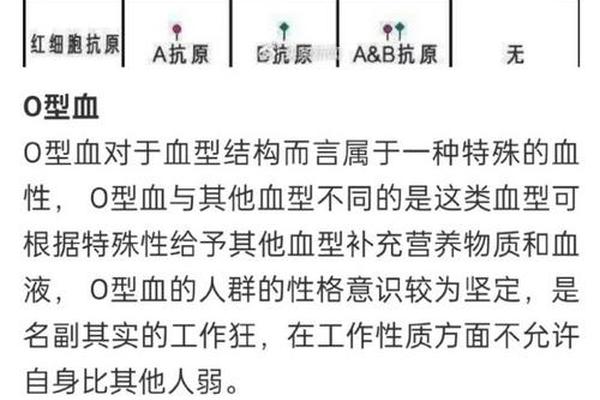

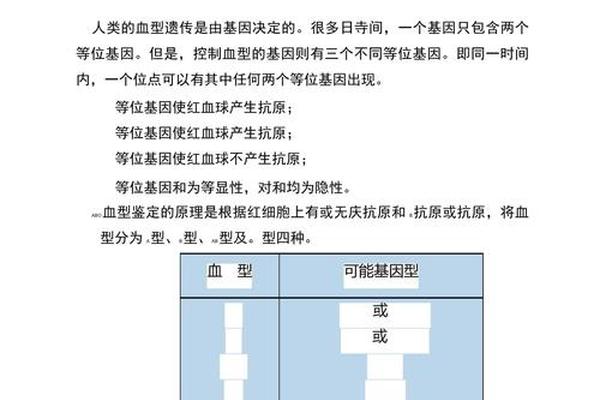

ABO血型系统作为人类最早发现的血液分类标准,将红细胞表面抗原的类型作为核心判据:A型携带A抗原,B型携带B抗原,AB型兼具两者,O型则两者皆无。这种抗原差异源于9号染色体上的基因编码,A基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,B基因编码半乳糖转移酶,而O基因无法产生有效酶活性。

Rh血型系统则独立于ABO系统存在,以红细胞是否携带D抗原来界定阴阳性。当ABO系统中的AB型与Rh阳性结合时,就形成了临床上标注的"AB+"血型。数据显示,中国汉族人群中Rh阴性占比不足1%,这使得AB-型成为真正意义上的"熊猫血",其血液储存与输注都需要建立特殊保障机制。

二、遗传规律的基因密码

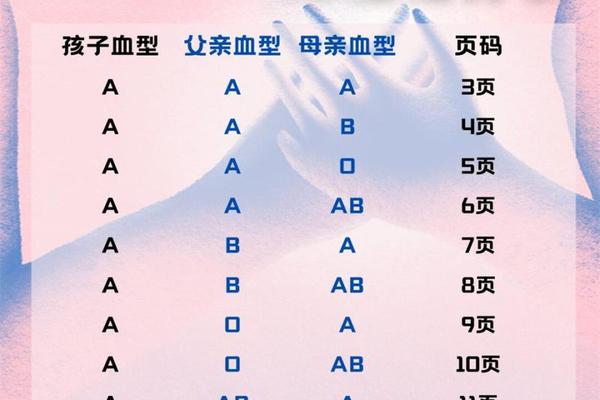

AB型血的遗传遵循显性共显法则。当父母分别携带A、B基因时,子女将继承A、B两个显性等位基因,形成AB型表现型。这种遗传模式突破了传统的显隐关系,使得AB型成为唯一需要双显性基因共同作用的血型。基因测序显示,ABO基因座包含7个外显子,其中第6、7外显子的碱基变异直接决定酶活性差异。

Rh系统的遗传则呈现隐性特征。父母若均为Rh阳性但携带隐性基因,仍有25%概率生育Rh阴性子女。这种隐性遗传特性使得稀有血型家族可能出现跨代显现现象。日本学者山本团队1990年的基因测序证实,RhD抗原的表达与1号染色体上的RHD基因密切相关。

三、临床实践的核心要素

在输血医学中,AB+血型具有特殊的兼容性特征。作为"万能受血者",AB型可接受所有ABO血型的红细胞输入,但Rh阳性者只能接受Rh阳性血液。这种双重标准在紧急输血时尤为重要:当AB+患者急需输血时,AB+或O+红细胞均可作为选择,但需注意O型血浆中的抗A、抗B抗体可能引发溶血反应。

对于育龄期女性,Rh阴性血型需要特别关注。当Rh-母亲孕育Rh+胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激产生抗D抗体,导致新生儿溶血病。美国血库协会统计显示,这类病例中AB型占比约15%,需通过产前免疫球蛋白注射进行预防。

四、健康关联的争议探索

近年研究显示,AB型人群可能存在特定的疾病易感性。约翰霍普金斯大学2014年队列研究发现,AB型个体患心血管疾病的风险较O型高23%,可能与von Willebrand因子浓度较高相关。日本国立癌症研究中心跟踪数据显示,AB型胃癌发病率较其他血型高15%,可能与H.pylori感染率差异相关。

但学界对血型与健康的关联仍持审慎态度。哈佛大学2019年发布的meta分析指出,现有证据尚不能建立血型与疾病的直接因果关系,环境因素与生活方式的影响权重更高。这种争议性在AB型研究中尤为突出,其样本量相对较少导致统计学效力受限。

五、社会认知的文化建构

熊猫血"的社会标签使AB-型被赋予特殊象征意义。中国稀有血型联盟数据显示,AB-型注册志愿者仅占成员总数的0.3%,这种稀缺性既造就了互助网络,也催生了身份认同危机。在文化维度,AB型常被赋予"理性与感性并存"的性格特征,虽然缺乏科学依据,却在日本等国的企业文化中影响人才选拔。

公众教育层面仍存在显著认知偏差。上海市血液中心2024年调查显示,仅38%的受访者能准确区分ABO与Rh系统,超过60%认为"O型万能供血"适用于所有场景。这种认知误区可能延误最佳输血时机,凸显了血型科普的重要性。

从基因编码到临床实践,从遗传规律到社会认知,AB型血与AB+血型的双重界定体系,展现了生命科学与社会文化的深度交融。当前研究在精准输血、基因编辑等领域持续突破,如CRISPR技术改造红细胞抗原的研究已进入临床前试验阶段。建议未来研究应注重跨学科整合,在完善血型数据库的加强公众科普教育,使血型知识真正服务于人类健康。对于个体而言,了解自身血型的生物学本质,既能消除不必要的健康焦虑,也能在关键时刻做出科学决策。