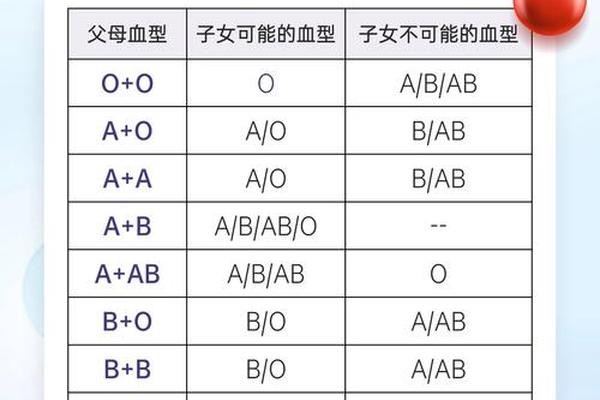

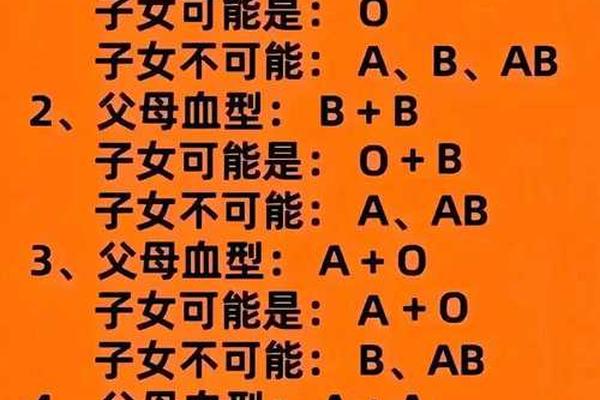

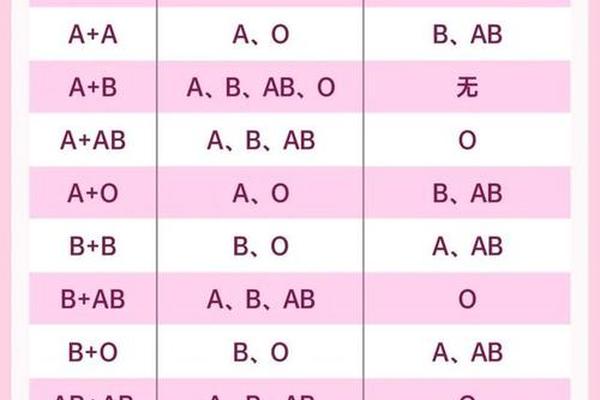

在ABO血型系统中,父母血型为A型(基因型可能为AA或AO)与B型(基因型可能为BB或BO)的组合,其子女的血型存在四种可能性:A型、B型、AB型或O型。这一现象源于等位基因的显隐性遗传规律。根据国际输血协会的研究,当父母携带显性基因(A或B)与隐性基因(O)时,子女可能继承不同的基因组合,例如AO与BO的搭配可能产生AB型或O型后代。

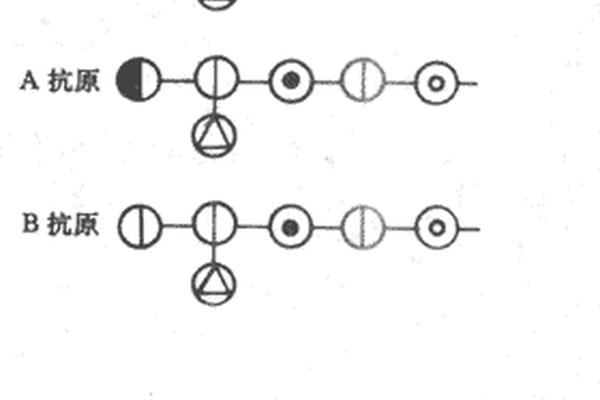

血型遗传的核心机制在于基因的随机分配。A型血个体的抗原由IA基因决定,B型血由IB基因决定,而O型血则是隐性纯合子(ii)。当父母分别为IAi(A型)和IBi(B型)时,子女可能获得IA、IB、i三种基因中的任意组合,从而形成四种血型。例如,IA与IB结合形成AB型,IA与i结合形成A型,IB与i结合形成B型,而i与i结合则形成O型。这种多样性使得A型与B型父母成为唯一可能生出所有血型后代的组合。

二、血型鉴定的科学依据与局限性

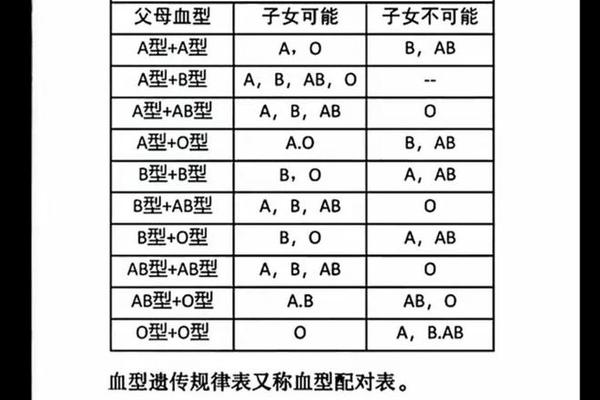

血型对照表作为亲子关系的初步筛查工具,其原理基于孟德尔遗传定律。大量研究表明,若子女的血型不符合遗传规律(如O型父母生出AB型子女),则亲子关系极可能不成立。例如,A型与B型父母的子女若为AB型,符合遗传预期;但若为Rh阴性而父母均为Rh阳性,则需考虑基因突变或隐性遗传的可能性。

血型鉴定的局限性不容忽视。ABO系统仅覆盖95%的人群,罕见血型系统(如Rh、孟买型)可能干扰结果。基因突变、嵌合体现象或血型亚型(如A2B3亚型)可能导致表型与基因型不符。例如,孟买血型(hh基因型)的个体虽携带A或B基因,但因缺乏H抗原前体,常规检测会误判为O型。血型鉴定仅能用于排除而非确认亲子关系,最终结论需依赖DNA检测。

三、特殊案例与科学争议

在极少数情况下,A型与B型父母可能生出“不符合规律”的血型。例如,2020年《医学遗传学杂志》报道了一例父母均为A型却生下B型婴儿的案例,研究发现其母实际为Cis-AB型(一种基因重组亚型),导致子代继承隐性B基因。此类现象揭示了血型系统的复杂性,也凸显了传统遗传规律的例外性。

另一个争议点在于“万能供血者”O型血的认知误区。尽管O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆中的抗A、抗B抗体可能引发受血者的溶血反应,尤其在大量输血时。现代医学强调同型输血原则,而亲子鉴定中的血型分析同样需结合抗体筛查等辅助手段。

四、现代技术对血型鉴定的革新

随着基因测序技术的普及,血型鉴定已从血清学层面进入分子生物学时代。通过检测ABO基因的SNP位点,可精确识别IA、IB、i等位基因的变异。例如,高通量测序技术能发现传统方法无法检测的亚型(如Ael型),其灵敏度高达99.99%。

产前血型预测技术为母婴健康管理提供新思路。通过母体外周血中的胎儿游离DNA,可非侵入性判断胎儿血型,提前预警ABO溶血风险。对于A型与B型父母而言,若胎儿为O型,其发生新生儿溶血的概率将显著降低,这一发现为临床干预提供了关键时间窗口。

血型遗传规律是生物学与医学交叉领域的经典课题。对于A型与B型父母而言,子女血型的多样性既体现了基因组合的随机性,也揭示了生命科学的精妙。尽管血型对照表在亲子鉴定中具有参考价值,但其局限性要求我们辩证看待结果,并借助DNA检测等现代技术进行验证。未来研究可进一步探索血型亚型的分子机制,开发更精准的无创产前诊断方法,同时加强公众对血型科学认知的普及,避免因误解引发家庭矛盾或医疗风险。