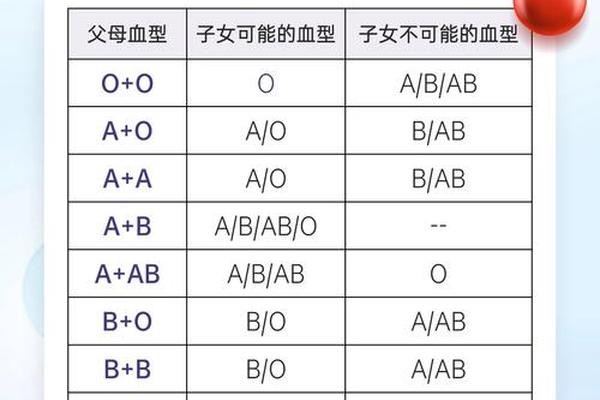

在生物学与遗传学领域,ABO血型系统作为人类最基础的血型分类方式,其遗传规律遵循孟德尔定律。若父亲为A型血,孩子为B型血,从表面看似乎存在矛盾,但实际需深入分析基因型组合的可能。A型血的基因型可能是AA或AO,B型血的基因型可能是BB或BO,而O型血则为隐性纯合子(OO)。当父亲为AO型、母亲为BO型时,孩子可能从父亲处获得O基因,从母亲处获得B基因,从而表现为B型血。

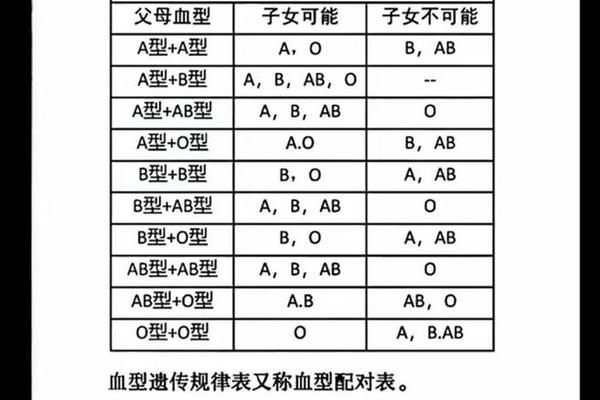

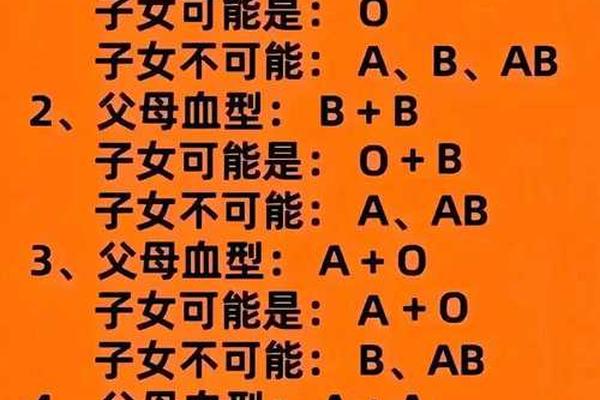

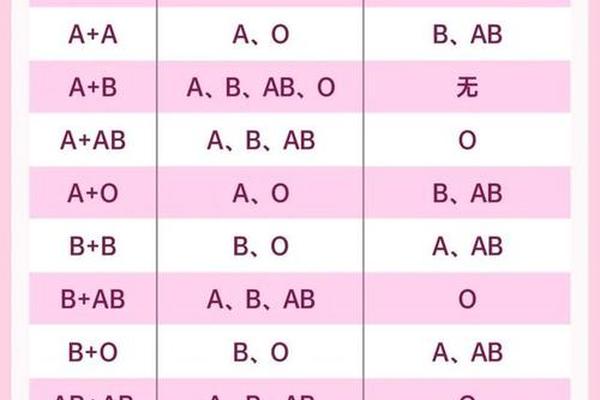

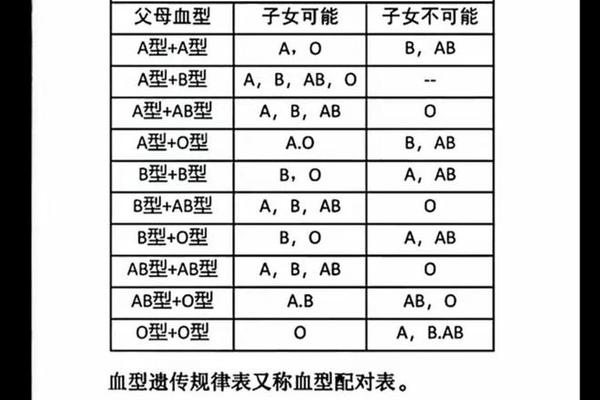

根据ABO血型遗传对照表,A型与B型父母结合时,子代可能出现A、B、AB或O型血。父亲A型与孩子B型的组合在基因型合理的情况下,仍属于正常遗传范畴。例如,若父亲为AO型(A型),母亲为BB型(B型),孩子可能遗传父亲的O基因与母亲的B基因,形成BO型(B型)。这一现象表明,单纯依靠血型表型否定亲子关系存在局限性,需结合基因型分析。

值得注意的是,血型遗传还可能受到罕见基因变异的影响。例如,孟买血型个体的红细胞表面缺乏H抗原,可能导致常规血型检测结果异常。此类特殊情况虽概率极低,但提示血型遗传的复杂性,需通过更精准的DNA检测验证。

二、ABO血型鉴定的科学价值与局限性

ABO血型系统在亲子关系推断中主要发挥“排除”作用,而非“确认”功能。例如,若父母均为O型血,则子女不可能出现A、B或AB型;若子女血型为AB型,而父母中一方为O型,则可直接排除生物学亲缘关系。父亲A型与孩子B型的组合并不违反遗传规律,因此无法通过血型直接否定亲子关系。

血型检测的局限性还体现在操作误差与生物学变异上。例如,某些疾病(如白血病)或输血史可能暂时改变血型表型,导致检测结果偏差。ABO亚型(如A2、B3等)的存在也可能干扰血型判定。研究发现,约0.01%的人群携带罕见的Cis-AB基因,此类个体的血型遗传规律可能偏离常规。

血型对照表仅能作为初步筛查工具。国际输血协会明确指出,血型遗传规律仅适用于排除亲缘关系,无法作为确认依据。对于父亲A型与孩子B型的案例,需结合家族血型史、基因检测等多维度信息综合判断。

三、DNA亲子鉴定的科学原理与精准性

现代亲子鉴定的核心在于DNA分析,其准确率可达99.99%以上。DNA检测通过比对子女与父母的STR(短串联重复序列)位点,分析遗传标记的匹配度。每个个体从父母处各继承一半的STR位点,若累计3个以上位点不匹配,即可排除亲子关系。

相较于血型鉴定,DNA技术的优势在于:

1. 直接检测遗传物质:规避了表型表达可能存在的干扰因素;

2. 多态性标记丰富:人类基因组包含数百万个SNP(单核苷酸多态性)位点,提供海量比对数据;

3. 样本来源多样:血液、唾液、毛发、指甲等均可作为检测样本。

以父亲A型与孩子B型的案例为例,DNA检测可通过分析ABO基因的核苷酸序列(如A基因的261位点缺失、B基因的796位点插入)明确基因型是否匹配。若父亲携带AO基因型,而孩子为BO基因型,则符合遗传规律;若父亲为AA基因型,则需进一步检测罕见变异或基因重组可能性。

四、考量与科学认知的平衡

亲子鉴定涉及家庭与社会关系,需谨慎对待。中国司法部数据显示,70%的亲子鉴定委托源于家庭信任危机,但最终仅15%的结果是否定结论。这提示,血型差异引发的怀疑往往缺乏科学依据。

对于父亲A型与孩子B型的情况,建议分步骤处理:

1. 复核血型检测:排除操作误差或临时性血型改变(如移植术后);

2. 追溯家族血型谱系:三代亲属的血型数据可辅助判断遗传可能性;

3. 选择权威机构进行DNA检测:司法鉴定机构需遵循《亲子鉴定技术规范》,确保结果的法律效力。

值得注意的是,某些文化中存在“血型决定论”误区,将血型与性格、命运等非科学概念关联。此类认知可能加剧家庭矛盾,需通过科普教育纠正。

总结与建议

父亲A型与孩子B型的血型组合,在基因型匹配的情况下仍符合遗传规律,不能作为否定亲子关系的依据。ABO血型系统仅能用于排除特定情况(如O型父母与AB型子女),而DNA检测才是确认亲缘关系的“金标准”。

未来研究可聚焦两方面:一是开发更快速的现场基因检测技术,二是加强公众对血型遗传原理的认知教育。对于存在疑虑的家庭,建议优先通过专业咨询获取科学解释,避免因信息误判导致家庭关系破裂。正如遗传学家Watkins所言:“血型是生命的密码,但解读密码需要科学的钥匙。”