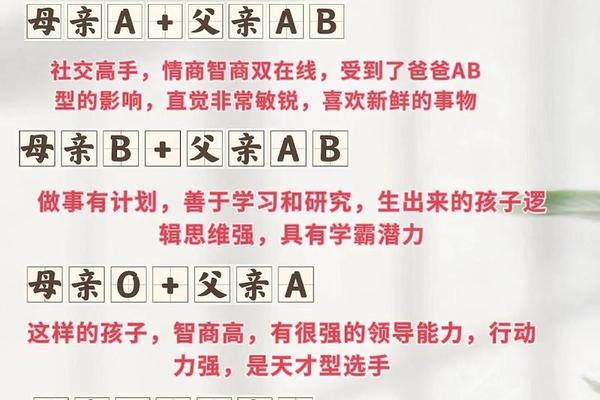

在人际交往与亲密关系中,血型性格学说常被视为了解相处模式的参考维度。A型血个体普遍以谨慎、细腻、责任感强著称,这类特质使其在婚恋配对中呈现出独特的适配倾向。从心理学与社会学研究来看,A型血与O型、B型、AB型血伴侣的组合,分别展现出不同的互动模式与情感价值。例如,A型与O型以互补性构建稳定关系,A型与B型以差异激发深层羁绊,而A型与AB型则通过反差萌创造生活情趣。

A型与O型:理性与感性的平衡

A型血与O型血的组合常被称为“最佳互补搭档”。O型血个体通常具有果断、目标导向的特质,但在细节处理与人际敏感度上略显粗放;而A型血恰好以细腻周全见长,能有效弥补O型在生活琐事中的疏漏。例如,O型在事业决策上的魄力与A型在风险预判上的审慎形成良性互补,共同推动家庭与事业的平衡发展。研究指出,这类组合冲突较少,因A型善于理解O型的直率,而O型也愿意倾听A型的建议,形成“双向修正”的默契。

A型与B型:差异中的化学反应

A型与B型的配对则展现了“反差吸引”的奇妙效应。A型偏好规律生活,而B型追求自由随性,看似矛盾的两人却能通过长期相处产生深刻羁绊。例如,A型可能沉迷于安静的阅读时光,B型则热衷户外社交,但正是这种差异促使双方不断探索对方世界的趣味,从而拓宽彼此的生活边界。心理学研究认为,这类组合需要较长的情感孵化期,但一旦建立信任,差异反而成为保鲜剂,使关系在磨合中愈发稳固。

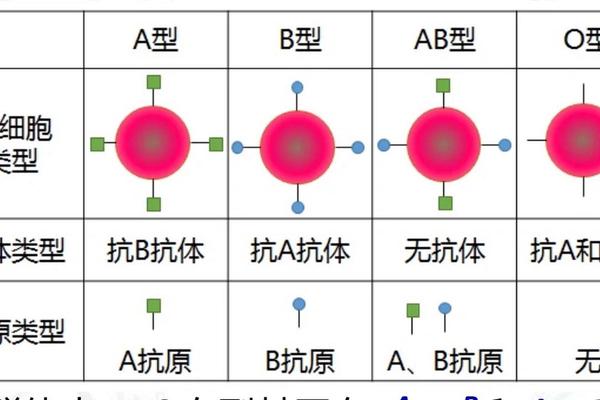

二、遗传规律:血型组合的生物学基础

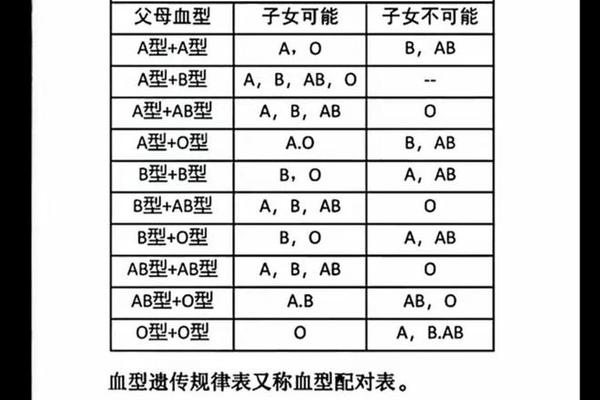

血型配对不仅涉及性格互动,更与遗传学规律密切相关。根据ABO血型系统的显隐性遗传规则,A型血(基因型为AA或AO)与不同血型伴侣结合时,子女的血型概率呈现显著差异。

与O型伴侣的遗传特征

当A型(AO基因型)与O型(OO基因型)结合时,子女有50%概率为A型(AO),50%为O型(OO)。若A型为AA纯合基因,则所有子女均为A型(AO)。这种遗传特性使得A型与O型组合的后代血型相对简单,有助于家庭健康规划的确定性。

与B型或AB型伴侣的多样性

A型与B型(BO基因型)结合时,子女可能呈现A、B、AB、O四种血型,概率分别为25%。而与AB型伴侣的配对则可能诞生A、B、AB型子女(各占约33%)。这种多样性要求父母需提前了解新生儿溶血风险,例如若母亲为O型而子女为A/B型时,可能因抗体冲突引发溶血性疾病。

三、情感模式:从浪漫到现实的适配路径

不同血型组合的情感发展路径各具特色,A型血个体的完美主义倾向使其在择偶过程中尤为注重长期契合度。

A型与AB型:先婚后爱的渐进式亲密

A型与AB型常通过相亲或亲友介绍步入婚姻,初期可能缺乏激情,但随着时间推移,双方逐渐发现对方的闪光点。AB型兼具理性与幽默的双面性,能为A型的生活注入惊喜,例如以突发奇想的浪漫举动打破A型的固有节奏。而A型的务实与体贴恰好满足AB型对稳定情感的需求,形成“细水长流”的相处模式。

跨血型组合的挑战与突破

值得注意的是,A型与O型虽互补性强,但O型的强势可能偶尔触发A型的焦虑;A型与B型则需警惕冷战风险,因两者均倾向于隐藏情绪。对此,婚恋专家建议:A型伴侣应主动建立沟通机制,例如定期开展“情感复盘”,用结构化对话化解潜在矛盾。

四、文化视角:血型配对的跨维度思考

血型学说在东亚文化中具有特殊影响力。日本学者山本昌弘的研究表明,约70%的日韩年轻人会在择偶时参考血型匹配度。这种文化现象折射出血型作为“性格标签”的社会认知功能——它为复杂的人际关系提供了一种简化模型。过度依赖血型配对可能忽视个体独特性。例如,同为A型血,成长环境与教育背景的差异会导致截然不同的行为模式。

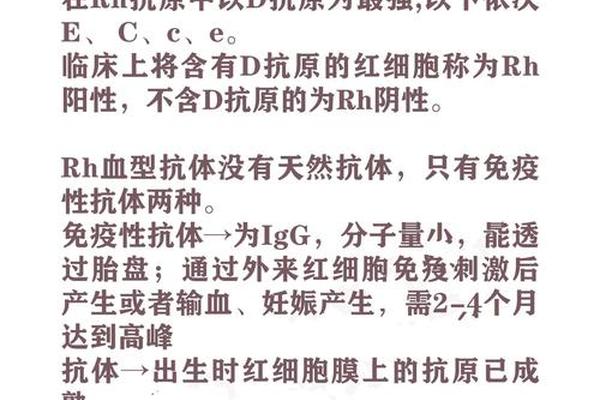

未来研究可进一步探索血型与其他因素(如MBTI人格、依恋类型)的交互作用,构建更精准的婚恋匹配模型。医学领域对血型抗原修饰技术(如利用Akk菌酶转化血型)的突破,可能从生理层面改变传统输血兼容性认知,进而影响社会对血型配对的深层理解。

总结

A型血个体的婚恋适配性呈现多维特征:与O型的互补性、与B型的羁绊感、与AB型的渐进式亲密,均在不同维度满足情感需求。生物学上的遗传规律与文化认知中的性格标签共同塑造了血型配对的现实意义。建议择偶者在参考血型特质的结合具体情境评估兼容性,并关注医学进展对传统观念的革新。未来的研究方向可聚焦于血型与基因表达的关联性,以及跨文化背景下血型偏好的演变趋势。