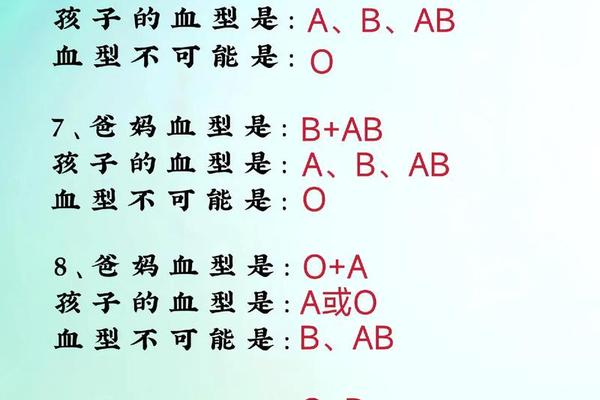

当新生儿与母亲血型存在差异时,免疫系统可能将胎儿的红细胞视为外来入侵物并产生抗体。在母亲B型血、婴儿A型血的组合中,若母体血液中的抗A抗体通过胎盘进入胎儿体内,会引发红细胞破裂并释放大量胆红素,这是导致新生儿黄疸的核心病理过程。

研究发现,ABO血型不合引发的溶血性黄疸虽多见于O型血母亲(占临床病例的99%),但B型血母亲与A型血婴儿的组合仍存在0.3%-1%的发病概率。这种免疫反应源于胎儿红细胞表面的A抗原与母体血液中的抗A IgG抗体结合,导致红细胞膜结构破坏。值得注意的是,此类溶血反应在初产妇中也可能发生,这与自然界中广泛存在的A/B抗原暴露导致的母体预先致敏有关。

病理特征与临床诊断标准

此类黄疸的典型表现为出生后24小时内迅速加重的皮肤黄染,血清总胆红素常以每天5mg/dL的速度上升。与生理性黄疸不同,溶血性黄疸常伴随贫血体征,如面色苍白、肝脾肿大等。重症病例可能出现核黄疸的早期症状,包括吸吮无力、肌张力异常及异常哭闹。

诊断需结合实验室检测与临床表现。改良Coombs试验可检测红细胞表面抗体,其阳性率在ABO溶血中达90%以上。同时需监测网织红细胞计数(>6%)及血红蛋白动态变化,若出生72小时内血红蛋白<145g/L则提示溶血性贫血。产前诊断方面,孕16周起定期监测母体抗A抗体效价,当效价超过1:64时需启动干预措施。

阶梯化治疗方案与技术创新

一线治疗以蓝光照射为主,其通过光异构作用将脂溶性的未结合胆红素转化为水溶性异构体,经胆汁排泄。研究显示,460-490nm波长的蓝光可使胆红素下降速率达0.5-1mg/dL/h。对于血清胆红素>20mg/dL的重症病例,需采用换血疗法,置换量通常为患儿血容量的2倍(约180ml/kg),优先选择O型洗涤红细胞与AB型血浆的混合血制品。

近年来,生物医学工程领域的突破为黄疸管理带来新可能。泰国研究者开发的AmberSNAP系统,通过机器学习分析皮肤纹理特征,实现了非侵入性胆红素检测,其预测误差仅1.675mg/dL。我国也正在推进基于人工智能的远程黄疸监测平台,通过智能手机摄像头即可完成初步筛查。

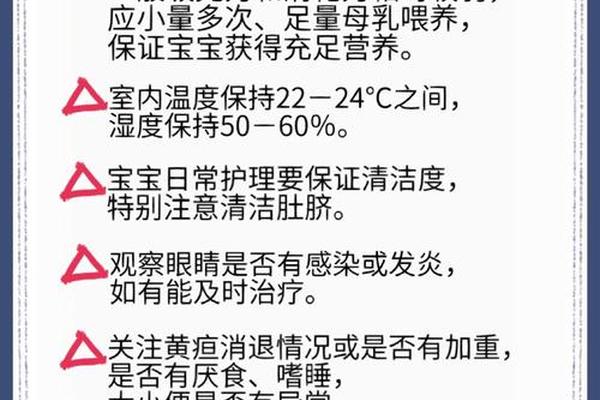

预防策略与特殊人群管理

对于B型血孕妇,建议在孕28周及34周进行抗体效价动态监测。当效价≥1:128时,可考虑静脉注射丙种球蛋白(1g/kg)阻断抗体活性。产后管理需重点关注黄疸进展,建议每日经皮胆红素监测至少持续5天,特别是G6PD缺乏症等高危群体。

值得注意的是,Rh血型系统的E抗原不合也可能导致类似病理过程。2022年温州某医院曾报告一例母亲CCDee血型、婴儿CcDEe血型的RhE溶血病例,经换血治疗后成功逆转神经系统损伤。这提示除ABO系统外,临床需加强对其他血型抗原的筛查意识。

母婴血型差异引发的黄疸既是新生儿常见病症,也是围产期管理的重点挑战。现有数据表明,通过产前抗体监测、产后光疗及换血等综合手段,95%以上的病例可获得良好预后。未来研究方向应聚焦于三方面:一是开发适用于不同肤色人种的非侵入检测技术;二是建立多中心血型抗体数据库以优化风险评估模型;三是探索基因编辑技术对胎儿红细胞抗原的修饰可能性。

建议医疗机构将血型筛查纳入孕前检查常规项目,并对B型血孕妇制定个体化监测方案。同时需加强公众教育,消除"只有O型血母亲需要关注溶血"的认识误区,让每一个新生儿都能在科学护航下拥抱健康人生。