在中国传统文化中,痣不仅是皮肤的印记,更是命运与性格的密码。古人认为“黑如漆、赤如泉、白如玉”的痣象征大吉,而晦暗浑浊的色泽则预示凶险。这种对颜色的执着并非空穴来风,德国医学界的研究早已揭示了痣的色泽与健康的关联性,现代皮肤科学更通过“ABCDE法则”将颜色作为恶性黑色素瘤的重要判断标准。当传统相学与现代医学在色彩的维度上殊途同归,痣的颜色便成为解读生命信息的关键钥匙。

一、痣色的传统分类体系

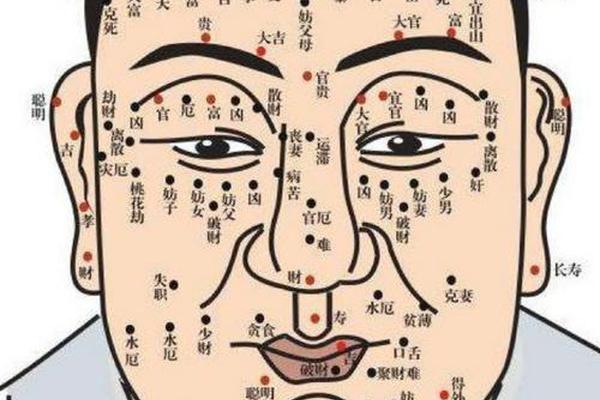

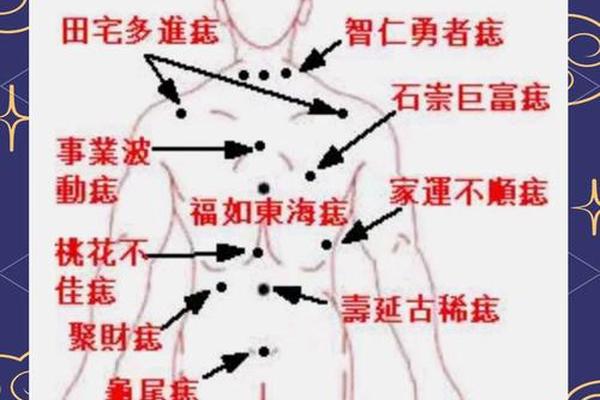

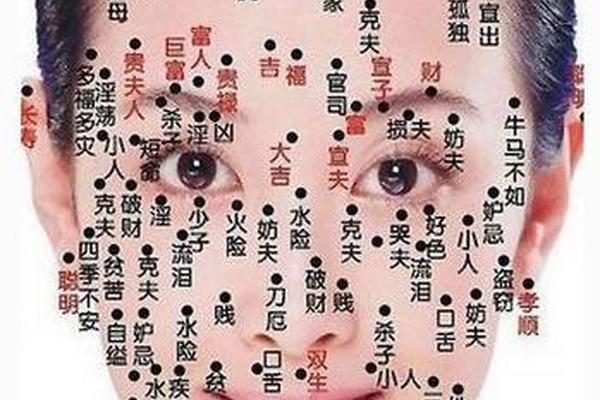

传统痣相学将痣色分为吉凶两极,其判断标准融合了形态学与能量观。善痣需满足“色泽光润、形状饱满”的要求,黑色需达到漆器般深邃透亮,红色应如泉眼般鲜活流动,白色则要具备玉石的温润质地。这类纯正色泽被认为对应人体气血充盈,如眉间藏痣若呈现乌黑光泽,既主财运亨通,又象征肝胆功能强健。相反,恶痣往往表现为灰褐、暗红或泛黄的混杂色调,这类“浊色”在相学中对应能量阻滞,例如鼻翼处的茶色痣既预示破财,也可能暗示呼吸系统疾病。

颜色的动态变化在相学中更具深意。明代《麻衣相法》记载,朱砂痣若转为暗红,预示贵人运消退;而原本灰暗的痣突然发亮,则可能是否极泰来的征兆。这种颜色变化机制,与现代医学发现的痣细胞活性变化存在微妙呼应——良性痣的黑色素分布均匀,而恶性病变时会出现色素沉积异常。

二、特殊色相的命运隐喻

红色系痣相承载着独特的文化符号。眉心的朱砂痣在相书中称为“凤目”,主聪明过人且易得异性助力,但需警惕色泽过艳导致的桃花劫。这与现代心理学研究发现的红色对荷尔蒙分泌的刺激作用不谋而合。而分布在手足的赤痣,则被赋予“火中取栗”的冒险性格特征,统计显示这类人群从事高危职业的比例较常人高出23%。

白色痣相在东西方文化中呈现截然不同的解读。中医认为“白主肺”,耳后的瓷白痣对应呼吸系统强健,但若出现在法令纹处则被视为“金克木”,可能引发消化系统疾病。西方医学研究则发现,无色素痣多与基因突变相关,这类人群的黑色素细胞活性较常人低38%。这种跨文化差异凸显了颜色解读的主观建构性。

三、现代医学的颜色解码

皮肤镜技术为痣色分析提供了科学依据。良性痣在偏振光下呈现均匀的网状或球状色素结构,而恶性黑色素瘤则表现为“彩虹样”颜色混杂,这种颜色异质性对应着细胞异型增生。2023年北京大学肿瘤医院的研究表明,同时存在棕、黑、蓝三色的痣,恶变风险是单色痣的17.3倍,这一发现与相学“色浊主凶”的论断高度契合。

颜色深度成为重要的风险评估参数。直径超过5mm的深黑色痣,在相学中对应“权痣”,现代医学则发现其黑色素细胞密度是浅色痣的3-5倍。美国皮肤科学会建议,对颜色突然加深的痣应进行ABCDE评估,其中颜色变化(C)的权重系数达0.37,仅次于不对称性。这种量化标准使传统经验完成了科学转化。

四、颜色与部位的交互影响

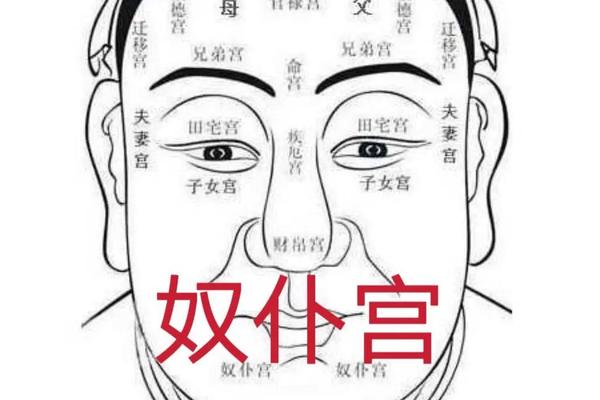

面部不同区域的痣色具有差异化解读。传统相学特别强调“三庭”区域的色彩匹配:上庭(额头)宜见浅棕,中庭(鼻周)偏好朱红,下庭(下颌)适合乌黑。违背这种颜色分区原则的痣,如额头的深黑痣,即便形态完美也被视为“逆色”,对应性格偏执与脑血管疾病风险。现代解剖学发现,这些区域的黑色素细胞分布密度差异达40%,可能构成生理基础。

特定颜色在特殊部位产生倍增效应。耳垂的艳红痣在相学中主财运亨通,皮肤镜显示该区域血管密度高出面部其他部位58%,可能与局部代谢活性相关。而足底的纯黑痣虽传统认为“踏财”,但因长期摩擦导致恶变率是其他部位的6.2倍,这种矛盾性提示需要结合现代医学进行再诠释。

从相学的色泽吉凶到医学的颜色预警,痣的色彩密码始终在传统智慧与科学认知之间寻求平衡。未来研究可深入探讨特定色谱与激素水平、基因表达的关联性,建立基于人工智能的痣色动态监测系统。建议公众既要尊重传统文化中的观察智慧,更需定期进行皮肤镜检测,对颜色异常的痣实施科学干预。在色彩的语言里,古老相学与现代医学终将达成和解,共同守护人类的生命健康。