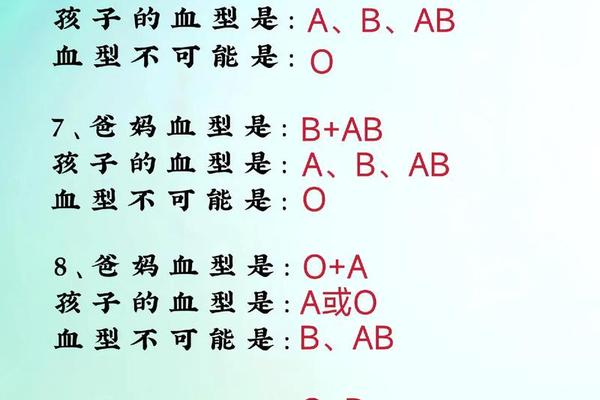

A+血型(即Rh阳性的A型血)人群在心血管健康领域显示出独特的生物学特征。研究表明,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体,其血液中凝血因子Ⅷ和纤维蛋白原水平普遍较高。这种生理特性可能导致血液黏稠度增加,从而提升血栓形成的风险。美国佛蒙特大学的研究进一步指出,A型血人群的心肌梗死发病率比其他血型高5%-10%,尤其是A+血型者在吸烟、高脂饮食等诱因下更易出现动脉粥样硬化。

这并非意味着A+血型者注定与心血管疾病绑定。东南大学附属中大医院的医学检验团队发现,通过优化饮食结构(如减少红肉摄入、增加膳食纤维)和规律运动,可显著降低A+血型人群的血液黏稠度。日本学者对10万名A型血人群的追踪研究表明,坚持地中海饮食模式的人群心血管事件发生率降低30%,提示生活方式干预的有效性。

二、癌症易感性与免疫机制关联

A+血型与特定癌症的关联性引发学界广泛关注。流行病学数据显示,A型血人群患胃癌的风险比O型血高18%,癌风险高23%。这种差异可能与A抗原与幽门螺杆菌的相互作用有关——A抗原更易被此类致癌病原体识别并定植,导致慢性炎症和黏膜损伤。

但在免疫防御层面,A+血型显示出矛盾特征。其天然抗B抗体的存在可中和部分B型病原体,但对流感病毒的易感性却高于其他血型。哈佛大学公共卫生学院的研究揭示,A型血人群的树突状细胞抗原呈递效率较低,这可能是其某些病毒感染恢复周期较长的原因。值得关注的是,A+血型者若长期保持维生素C和抗氧化物质的充足摄入,可显著增强NK细胞活性,弥补免疫短板。

三、营养代谢特征与个性化膳食

A+血型的消化系统演化轨迹与早期农耕文明密切相关,这使得其胃酸分泌量和消化酶活性更适应植物性饮食。临床营养学研究显示,A型血人群对动物性脂肪的代谢效率较O型血低15%-20%,但对豆类、谷物中的植物蛋白利用率高。例如,大豆异黄酮在A+血型者体内的生物利用度可达85%,显著高于其他血型。

这种代谢特征也带来特定营养缺乏风险。约40%的A+血型者存在维生素B12吸收障碍,这与胃内壁细胞分泌内因子减少有关。针对这一特点,营养学家建议通过发酵食品(如纳豆、味噌)或强化剂补充活性B12。A+血型者的乳糖酶活性普遍较低,采用杏仁奶、燕麦奶等植物基乳制品替代传统乳类,可减少胃肠不适。

四、心理特质与健康行为模式

从神经内分泌角度观察,A+血型者的皮质醇基础水平较高,压力状态下肾上腺素分泌量可达到O型血的1.3倍。这种生理特征可能解释为何A型血人群更易出现焦虑倾向,但也赋予其细致谨慎的行为特质。荷兰马斯特里赫特大学的追踪研究发现,A+血型医务人员的职业倦怠发生率低22%,这与其风险规避意识和系统化工作模式密切相关。

在健康管理行为方面,A+血型者表现出显著的纪律性。美国CDC数据显示,该群体定期体检依从性达68%,比B型血高19%;但在运动依从性上,仅52%能坚持每周150分钟的中等强度运动,低于O型血的61%。行为心理学家建议,A+血型者更适合瑜伽、太极等强调节奏控制的运动形式,而非竞争性强的团队项目。

A+血型作为人类遗传多样性的一部分,其体质特征既包含生物学限制,也蕴含着独特的健康潜能。现有研究证实,通过精准营养干预(如高纤维低脂饮食)、靶向运动方案(如抗阻训练结合冥想)和定期医学监测(重点关注胃镜与心血管检查),可有效调控遗传风险。

未来研究需突破三大方向:一是利用单细胞测序技术解析A抗原对免疫微环境的影响机制;二是开发基于血型分子特征的个性化健康管理AI模型;三是推进血型转换技术的临床转化,如东南大学团队研发的酶法A-to-O血型改造技术,或将为高危A+血型者开辟新的治疗路径。正如《自然》杂志评论所言:“理解血型密码不是宿命论,而是开启精准预防医学的钥匙。”在基因与环境交互作用的框架下,每个个体都能找到属于自己的健康方程式。