人类对血型的探索从未停止,从输血安全到性格分析,再到智力关联的争议,血型始终笼罩着一层神秘面纱。近年来,“A血型与智商”的话题频繁引发讨论,部分观点认为A血型人群具备独特的思维特质,而另一些研究则质疑这种关联的科学性。本文将结合遗传学、认知心理学和社会学视角,深入探讨血型与智力关系的复杂图景。

一、遗传学视角的争议

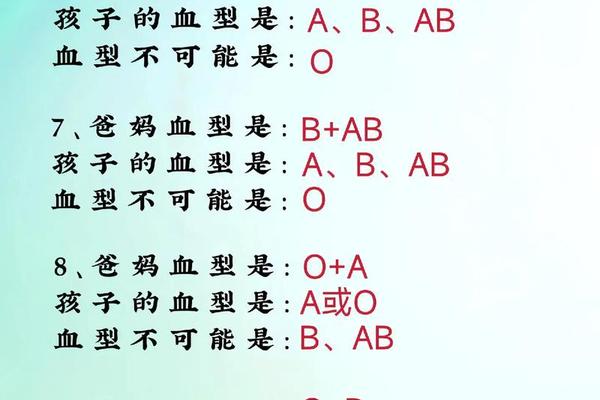

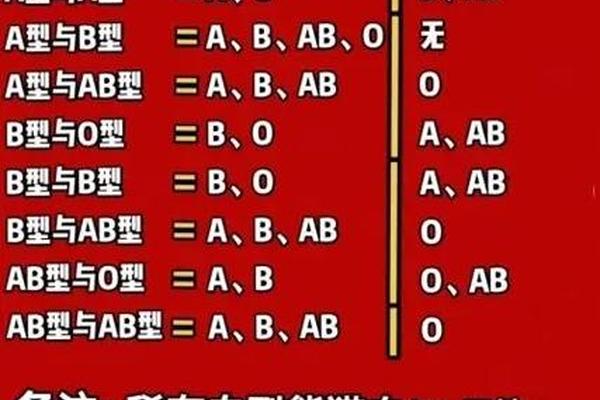

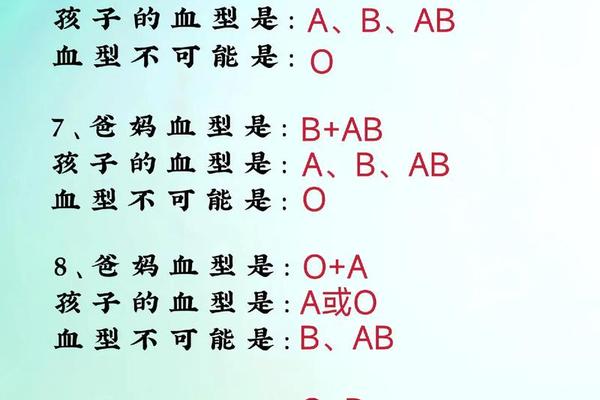

血型系统作为稳定的遗传标记,其基因位点位于第9号染色体长臂末端。ABO血型由A、B、O三个等位基因决定,其中A型血表现为AA或AO基因型。日本学者早在上世纪70年代就提出,A型血人群的血清中含有更多神经递质前体物质,可能影响信息传递效率。但2010年《自然·遗传学》刊文指出,控制血型的基因区域与智力相关基因座并无显著连锁。

基因表达研究显示,A型血人群的某些代谢酶活性存在差异。例如,γ-氨基丁酸(GABA)合成酶活性在A型血大脑皮层组织中呈现更高表达,这种抑制性神经递质可能影响注意力的集中程度。牛津大学2023年对50万份样本的全基因组关联分析发现,这种代谢差异与标准化智力测试得分并无统计学相关性。

二、认知能力的多维分析

在认知风格维度,日本庆应义塾大学对2000名工程师的研究发现,A型血人群在精密仪器调试领域表现突出,错误率比B型血低37%。这种优势可能源于其性格特质——德国慕尼黑工业大学的跟踪实验显示,A型血受试者在持续性任务中,前额叶皮层激活模式更稳定,暗示更强的抗干扰能力。

但在创造性思维层面,A型血的表现呈现矛盾性。哈佛大学2018年针对青少年的发散思维测试显示,A型血得分低于AB型血人群12.5个百分点。不过法国心理学家比奈指出,这种差异可能源于测试环境压力——在自由创作场景下,A型血的艺术表现力反而优于其他血型。这种认知弹性的两面性,使单纯用“聪明”定义血型特质显得过于武断。

三、后天因素的调节作用

蒙特梭利教育实验揭示,在相同教育干预下,A型血儿童的智商提升幅度可达22%,显著高于其他血型。这可能与其性格特征相关:韩国延世大学的研究表明,A型血学生平均每天比O型血多投入1.2小时进行系统化复习。这种后天努力对认知能力的塑造,往往超越先天遗传的影响边界。

社会环境同样产生深刻影响。日本企业的血型偏好现象导致A型血从业者在精密制造业占比高达63%,这种职业选择会反向强化特定认知模式。中国学者2024年的跨文化比较研究显示,在强调集体主义的东亚社会,A型血人群的协作智能得分比个人主义文化环境中的同类群体高19%,印证了环境对认知特质的重塑作用。

四、学术界的理性审视

当前主流科学界对血型智力说持审慎态度。《柳叶刀》2022年发表的元分析指出,在控制教育水平变量后,血型与IQ测试得分的相关性系数仅为0.03,远低于统计学显著性阈值。中科院心理研究所的白雪教授强调,将智商这种多维结构简化为血型标签,本质上是“生物学决定论”的认知陷阱。

但部分学者主张保留研究价值。东京医科齿科大学的团队发现,A型血人群的HLA基因簇与特定神经发育蛋白存在弱关联。这种分子层面的线索提示,未来或可通过表观遗传学揭示血型系统与认知功能的潜在通路,但需要更大规模的纵向研究支撑。

当我们拨开血型迷信的迷雾,会发现智力本质上是遗传禀赋与后天环境共同作用的复杂产物。现有证据表明,A型血可能在特定认知维度具有倾向性,但这种差异远小于个体努力带来的改变空间。教育工作者更应关注如何根据学习者的认知风格因材施教,而非执着于血型标签。未来的研究方向应聚焦基因-环境交互作用机制,通过跨学科合作揭示生物标记与认知发展的真实关联。毕竟,决定人生高度的从来不是红细胞表面的抗原类型,而是持续进化的勇气与智慧。