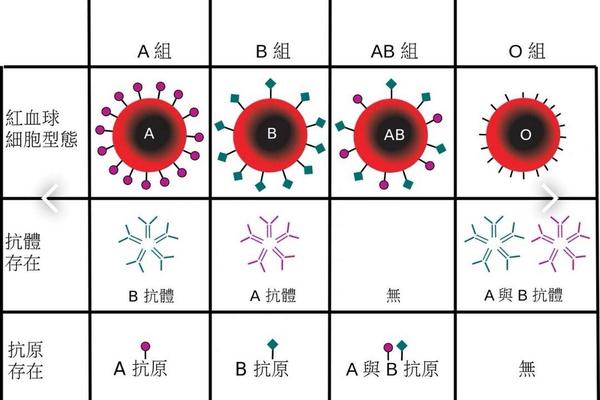

A型血与B型血的核心区别在于红细胞表面抗原的分子结构。A型血的红细胞携带A抗原,其化学成分为N-乙酰半乳糖胺;而B型血的红细胞携带B抗原,成分为半乳糖。这种抗原差异由基因编码的糖基转移酶决定:A型血的基因型为AA或AO,其酶促反应将H抗原转化为A抗原;B型血的基因型为BB或BO,酶促反应则生成B抗原。

血清中的抗体类型也截然不同。A型血个体血清中天然存在抗B抗体(IgM和IgG型),而B型血个体则携带抗A抗体。这种免疫特性在输血中至关重要:若A型血患者误输B型血,抗B抗体会引发红细胞凝集反应,导致致命性溶血。

二、健康风险的流行病学对比

多项大规模研究表明,A型血与B型血在疾病易感性上呈现显著差异。A型血人群的胃癌风险较非A型血人群高18%,癌风险增加23%,这可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关。A型血的血浆纤维蛋白原水平较高,导致血栓风险是非O型血的1.92倍,其冠心病发病率也因低密度脂蛋白水平偏高而显著上升。

B型血人群则表现出独特的代谢特征。2015年《糖尿病学》杂志的一项研究指出,B型血的Ⅱ型糖尿病患病风险比O型血高21%,可能与B型血个体对糖类吸收效率更高有关。B型抗原与特定肠道菌群的相互作用可能影响胰岛素敏感性,但具体机制仍需进一步验证。

三、遗传机制的分子基础

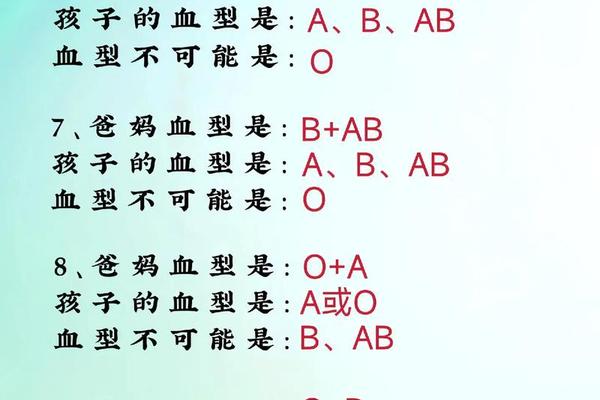

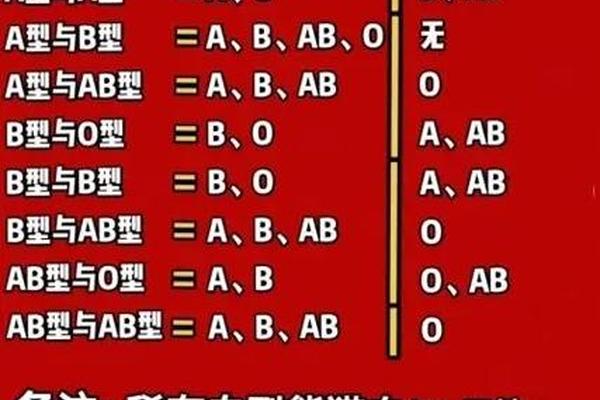

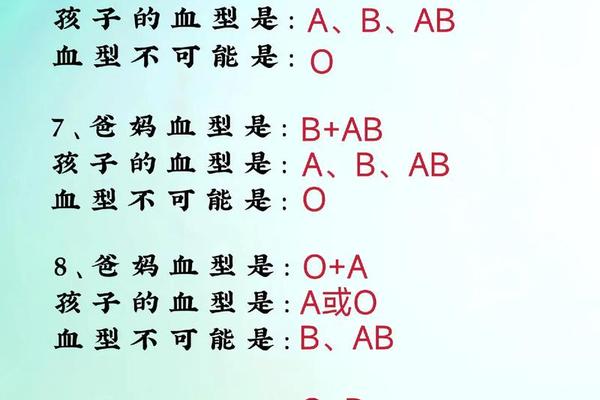

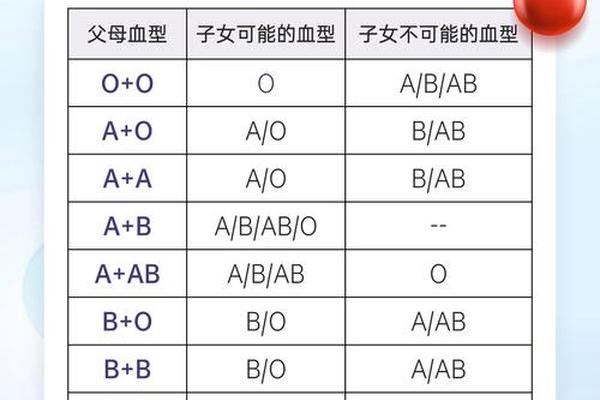

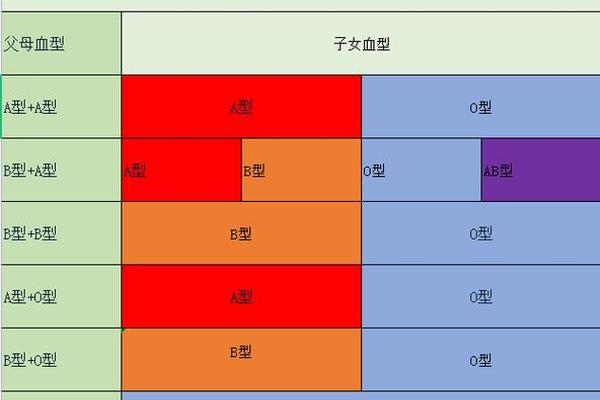

ABO基因位于人类9号染色体长臂(9q34),其遗传遵循共显性规律。A型血的基因型为IAIA或IAi,B型血为IBIB或IBi,而i为隐性等位基因。当父母分别为A型(IAi)和B型(IBi)时,子代可能出现AB型(IAIB)、A型(IAi)、B型(IBi)或O型(ii),概率各占25%。

值得注意的是,孟买血型等罕见变异可能打破常规遗传规律。例如,若父代为hh基因型(无法合成H抗原前体),即使携带IB基因,其红细胞表面也无法表达B抗原,导致血型检测显示为O型,但子代可能继承IB基因并表现为B型。这类特殊案例约占人群的0.0004%,凸显了血型系统的复杂性。

四、性格特征的争议与科学质疑

尽管民间流传“A型血严谨、B型血开朗”的说法,但学术界普遍认为这种关联缺乏实证支持。1927年日本学者古川竹二提出的“血型性格论”虽风靡亚洲,但2016年《国际家庭科学杂志》的系统分析表明,血型与性格特质无统计学相关性。

部分研究试图从生理角度解释差异。例如,A型血个体的皮质醇水平较高,可能表现出更强的压力敏感性;而B型血人群的血清素代谢速率较快,或与情绪波动相关。这些假设尚未形成共识,环境因素对性格的影响远大于先天血型。

五、输血与临床应用的现实意义

在临床实践中,A型与B型血的生物相容性规则深刻影响医疗决策。A型血患者仅能接受A型或O型红细胞,而B型血患者限于B型或O型输注。值得注意的是,血浆输注规则相反:A型血浆含抗B抗体,故只能输给A型或AB型患者;B型血浆同理适用于B型或AB型。

新兴研究还发现,A型血个体对诺如病毒GII.4变种的感染率更高,而B型血人群对疟疾原虫的抵抗力较强。这些发现为个性化医疗提供了潜在方向,例如针对不同血型设计差异化的疾病预防策略。

A型血与B型血的差异本质上是基因多态性在分子、生理和流行病学层面的投射。尽管两者在抗原结构、疾病风险和遗传规律上存在显著区别,但血型并非命运的决定因素——生活方式干预可有效降低A型血的心血管风险,而B型血的糖尿病易感性也可通过饮食调控部分抵消。未来研究需深入探索血型与表观遗传的交互作用,并开发基于血型的精准健康管理模型,这将为人类疾病防治开辟新维度。