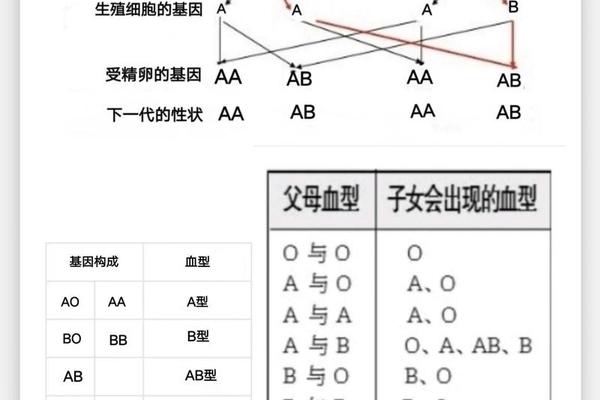

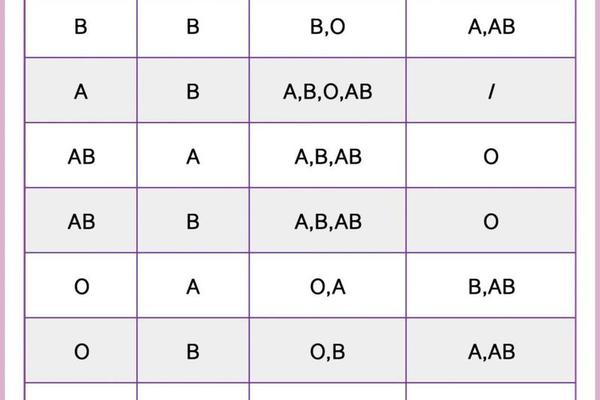

血型的遗传遵循ABO系统的显隐性规律。O型血的基因型为纯合隐性(OO),而A型血可能为纯合显性(AA)或杂合显性(AO)。当O型(OO)与A型(AA/AO)结合时,子代血型取决于父母传递的等位基因:

这种遗传模式在法医学和亲子鉴定中具有重要意义。例如,2020年上海交通大学对3万余名献血者的研究发现,A型与O型父母的后代中,A型占比约75%,O型约25%。极少数情况下基因突变可能导致血型异常,如白血病患者的红细胞抗原减弱可能造成检测误差。

二、健康风险与免疫特性

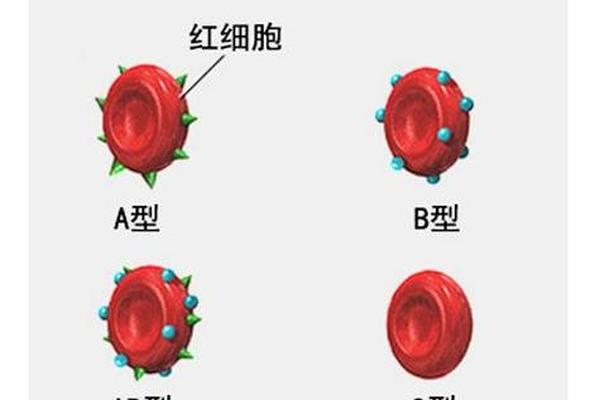

不同血型组合对健康的影响存在显著差异。O型血因缺乏A/B抗原,天然抗疟疾、诺如病毒能力较强,但其凝血功能较弱,外伤后出血风险较高。A型血则与心血管疾病关联密切,研究发现其冠心病风险比O型高5%。

O+A组合的个体可能呈现健康特征的“中和效应”。例如,O型基因携带者的低炎症水平可能缓解A型血的高心血管风险,而A型基因的免疫敏感性可能增强对细菌感染的防御。但需注意,ABO抗原的表达不仅限于红细胞,还会影响肠道菌群构成。2024年《自然·微生物学》研究指出,肠道菌群酶可能通过修饰血型抗原改变疾病易感性。

三、社会认知与文化隐喻

在东亚文化中,血型常被赋予性格标签。A型血被视为“严谨保守”,O型血则象征“乐观务实”。这种刻板印象虽缺乏科学依据,却深刻影响着婚恋匹配、职业选择等社会行为。日本2012年调查显示,30%企业HR会参考血型评估应聘者性格。

从家庭健康管理角度,O+A组合的父母可通过基因检测预判后代血型。若母亲携带AO基因,建议孕期补充叶酸以降低胎儿神经管缺陷风险。O型“万能供血者”特性使其在紧急输血中具有特殊价值,但需警惕抗体引起的迟发性溶血反应。

四、未来研究与技术突破

基因编辑技术为血型转化提供新思路。2024年丹麦团队从嗜黏蛋白阿克曼菌中分离的酶,可高效去除红细胞表面A/B抗原,实现异型血向O型转化。该技术若临床应用,将极大缓解血库供需矛盾。

基于大数据的血型-疾病关联研究正在深化。中国学者对16万献血者的分析发现,ABO基因多态性与胃癌、癌等发病率存在统计学关联。未来或可开发血型特异的个性化预防方案,例如为A型血人群定制低脂饮食计划以降低心血管风险。

总结

O与A的血型组合,既是基因显隐规律的微观体现,又折射出健康、文化、技术的多维互动。尽管现有研究揭示了ABO系统的部分奥秘,但血型抗原与免疫微环境、代谢网络的复杂作用仍需深入探索。建议加强跨学科合作,结合基因测序与临床数据,构建血型特异的健康管理模型,同时通过科普消除社会认知误区,让血型科学真正服务于人类福祉。