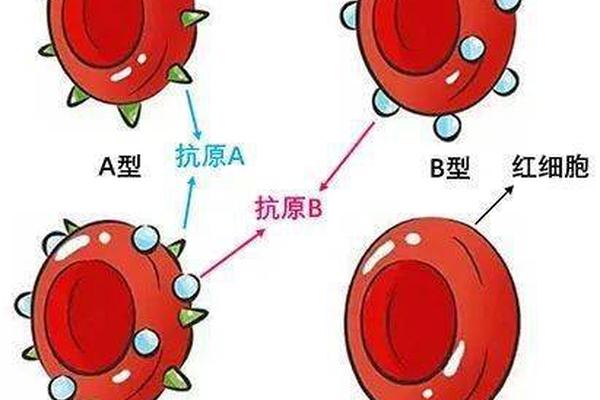

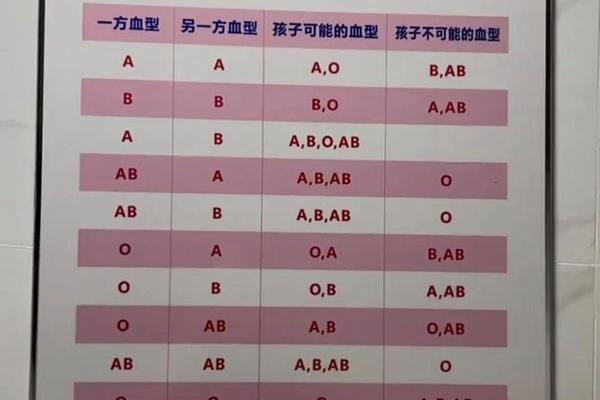

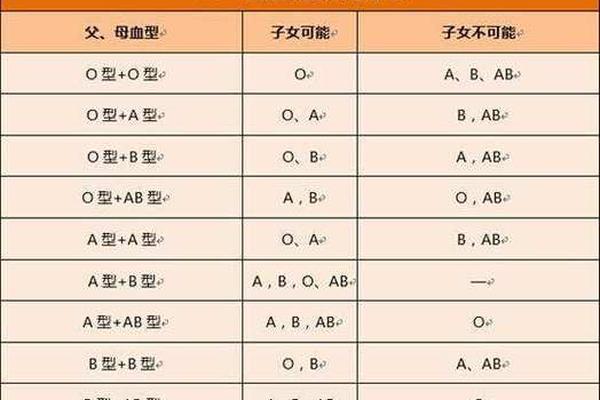

根据ABO血型系统的规则,A型血的红细胞表面带有A抗原,血浆中含有抗B抗体。A型血的输血需遵循以下原则:

1. 可输给的血型:

A型血患者:可接受A型血和O型血的输血(因O型血红细胞无A/B抗原,不会与A型血浆中的抗B抗体发生反应)。

AB型血患者:AB型血被称为“万能受血者”,因其血浆中无抗A或抗B抗体,可接受A型、B型、AB型和O型血的输入。

2. 不可输给的血型:

B型或O型血患者:B型血浆中含抗A抗体,O型血浆中含抗A和抗B抗体,均会导致A型红细胞被破坏,引发溶血反应。

注意事项:

输血前需进行交叉配血试验,确保供血者红细胞与受血者血浆相容。

紧急情况下,O型血的洗涤红细胞可作为临时替代,但需避免输入O型血浆中的抗体。

二、A型血被称为“贵族血”的原因

“贵族血”这一称谓主要源于文化、历史及民间观念,而非严格的科学定义,具体原因包括以下几方面:

1. 历史与文化的关联

欧洲贵族背景:研究表明,欧洲某些贵族家族(如英国皇室、西班牙哈布斯堡王朝)中A型血比例较高,可能与家族内部通婚保持血统有关。

象征意义:传统观念中,A型血常与“优雅”“责任感”等特质联系,符合贵族阶层的理想形象。

2. 性格特质的刻板印象

性格特点:民间认为A型血人群性格稳重、细心、自律,这些特质常被赋予“贵族气质”的标签。

文化传播:日本血型性格学说(如古川竹二的理论)及媒体渲染进一步强化了这一观念。

3. 健康优势的片面解读

疾病抵抗力:有研究称A型血对疟疾、胃癌等疾病抵抗力较强,且患老年痴呆、血栓的概率较低,因此被赋予“优越性”。

争议性结论:需注意这些研究多为相关性分析,且不同血型的健康风险差异尚无明确科学共识。

4. 稀有性与特殊性的误读

人口分布:A型血在某些地区(如东亚)的分布比例相对较低,导致其被赋予“稀缺性”标签。但实际上,A型血在全球占比约30%,并非稀有血型。

三、科学视角的理性分析

1. 血型与性格无直接关联:目前无科学证据证明血型决定性格或社会地位,性格受遗传、环境、教育等多因素影响。

2. 健康风险的复杂性:不同血型的疾病易感性差异需结合基因、生活习惯等综合评估,不可简单归因于血型。

3. 文化现象的解读:“贵族血”更多是文化传统与历史联想的产物,需理性看待其象征意义。

A型血的输血规则基于抗原-抗体反应的生物学原理,而“贵族血”的称谓则融合了历史、文化及健康观念的复杂因素。尽管这一标签缺乏科学依据,但其在公众认知中的传播反映了人们对血型与身份关联的趣味性解读。科学上,血型仅作为医学分类工具,不应作为评价个体价值的依据。