人类对血型与性格、寿命的探索从未停止。20世纪初,ABO血型系统的发现开启了医学输血的新纪元,却也意外引发了对生命密码的玄学猜想——A型血被贴上“易怒短命”的标签,B型血被赋予“随性自由”的特质,O型血则在“最长寿”与“高危群体”的争议中摇摆。这种将血液符号与命运捆绑的论调,究竟是科学规律还是认知偏差?我们需从医学实证与群体统计中寻找答案。

一、A型性格的健康隐患

A型行为模式最早由美国心脏病学家弗里德曼提出,其特征体现为竞争意识强烈、时间紧迫感显著、情绪易激惹。上海交通大学针对1.8万名男性的20年追踪发现,A型血人群消化系统肿瘤发病率显著升高,尤其是胃癌与肠癌风险分别增加18%与23%。这种关联可能与A型性格者长期处于交感神经亢奋状态有关——肾上腺素持续分泌导致胃酸过量,损伤消化道黏膜;同时高压环境抑制免疫监视功能,促使癌细胞逃逸。

临床数据显示,A型血冠心病检出率高达57.1%,较其他血型增加10个百分点。其机制涉及脂代谢异常:A型血人群低密度脂蛋白胆固醇水平比O型血高25%,更易形成动脉粥样硬化斑块。荷兰学者Denollet进一步发现,A型性格若叠加D型人格(即慢性心理压力),心肌梗死复发风险将提升3倍。这些证据提示,性格特质与生理指标存在交互作用,共同构成健康风险。

二、B型性格的双面性

与A型性格的“冲锋者”形象相反,B型性格常被描述为随和松弛、适应力强。日本学者古川竹二认为,B型血人群对压力具有天然钝感力,其血清素分泌水平更稳定,这使得他们在代谢综合征、抑郁症等心身疾病中的发病率低于其他群体。这种“乐天派”特质也可能走向另一极端:瑞典学者Hagnel发现,过度压抑情绪的B型性格者肿瘤发生率提升3倍,因其NK细胞活性被长期抑制,削弱了免疫清除癌细胞的能力。

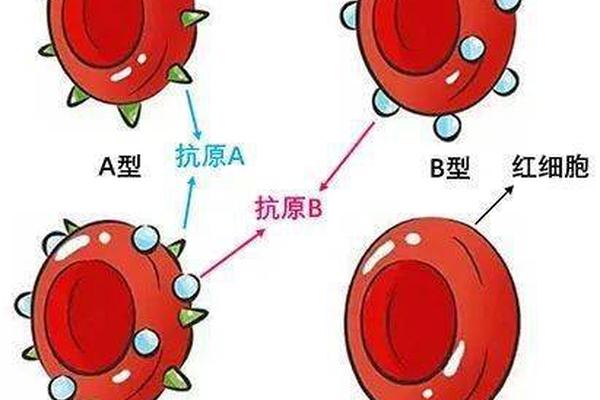

值得注意的是,B型血与特定器官疾病存在微妙关联。临床统计显示,B型血人群肺结核发病率较O型血高30%,可能与红细胞表面B抗原易被结核杆菌识别有关。而2024年《实验老年学》研究揭示新发现:B型血者器官衰老速度最慢,血液中4000种蛋白质的代谢紊乱程度最低,这为其“矛盾健康画像”增添新注解。

三、O型血的长寿迷思

O型血“长寿论”源自多国百岁老人调查。日本学者统计269名超百岁人群,发现O型血占比达41%,显著高于其在总人口中的分布比例;美国学者对5000人队列分析得出,O型血平均预期寿命达87岁,较A型血多出25年。生物学机制层面,O型血缺乏A/B抗原,血浆中von Willebrand因子浓度较低,使得血栓形成风险下降30%,这为其心血管保护优势提供依据。

但“长寿光环”背后暗藏危机。O型血人群幽门螺杆菌感染率较A型血高40%,导致消化性溃疡发病率上升;流行病学数据显示,O型血女性妊娠期胎儿溶血性疾病发生率是其他血型的2倍。更矛盾的是,中国长春地区90岁以上老人中O型血比例反而低于均值,提示长寿机制存在地域与遗传异质性。这些发现表明,单一血型无法决定寿命长度,环境与行为因素更具权重。

四、血型科学的认知边界

当前研究普遍陷入“统计相关≠因果关联”的困境。例如A型血与胃癌的关联,可能源于该群体更偏好腌制食品的饮食习惯,而非血型本身致癌。血型性格理论更遭到学界质疑:台湾学者对2681人调查显示,血型与情绪稳定性、外向性等维度无显著相关性;日本九州大学通过万余人跨国数据分析,彻底否定了血型决定性格的假说。这些证据提示,将复杂生命现象简化为血型标签,本质是认知惰性的体现。

真正影响健康的核心变量,在于血型与其他因素的协同作用。例如O型血者若长期吸烟,其肺功能衰退速度反而快于A型血;B型血人群保持运动习惯后,代谢性疾病发生率可降低50%。2025年《神经病学》研究指出,血型对中风风险的贡献度不足5%,远低于高血压、糖尿病等可控因素。这启示我们:与其纠结先天血型,不如关注可干预的健康行为。

<总结>

血型与健康的关系犹如棱镜,折射出基因、环境、行为的复杂光谱。A型性格者的健康风险更多源于持续应激状态而非血液抗原;B型血的优势体现在特定生理机制,但需警惕行为代偿;O型血的“长寿神话”则被地域差异打破,证明不存在普适性规律。未来研究应建立跨种族大样本队列,利用蛋白质组学解析血型特异性代谢通路,同时加强基因-环境交互作用建模。对个体而言,打破“血型决定论”的思维桎梏,建立科学健康管理策略,才是延长生命质量的终极密码。