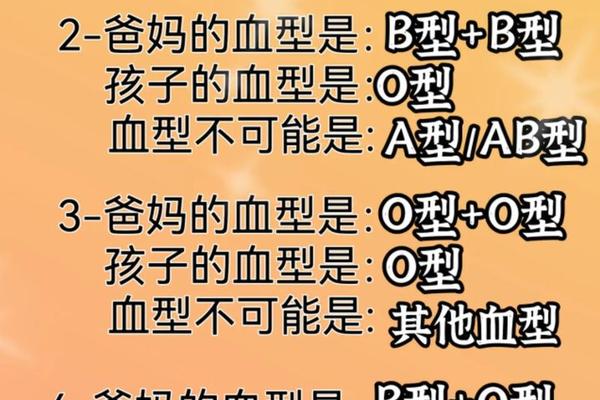

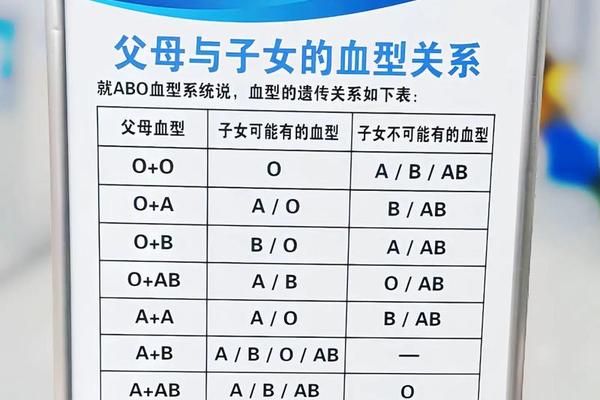

根据ABO血型系统的遗传规律,父母血型为A型(母亲)和O型(父亲)时,孩子的血型只能是A型或O型,不可能是B型或AB型。这是因为A型血由显性基因A和隐性基因i(AO)或两个显性基因(AA)组成,而O型血则由两个隐性基因(ii)构成。孩子从父母各遗传一个等位基因:若母亲携带AO基因型,孩子可能从母亲处获得A或i;若父亲为ii,则只能传递i。孩子的基因型可能是Ai(表现为A型)或ii(表现为O型)。

值得注意的是,若母亲的A型基因为纯合子(AA),则所有孩子均为A型(Ai);若为杂合子(AO),孩子有50%概率为A型(Ai),50%概率为O型(ii)。这一规律基于孟德尔显隐性遗传原则,已被大量临床数据验证。例如,网页47明确指出:“A型血和O型血的父母只能生出A型或O型的孩子,其他血型需考虑误差或非亲生可能。”

二、ABO溶血的风险与临床管理

当母亲为O型血而胎儿为A型时,可能发生ABO溶血症。其机制是母体血液中的抗A抗体(IgG)通过胎盘进入胎儿体内,攻击胎儿红细胞表面的A抗原,导致红细胞破裂。实际发生率仅为2%-2.5%,且症状通常较轻,主要表现为新生儿黄疸。

研究发现,ABO溶血的低风险与抗体类型有关。母体产生的抗A抗体多为IgM(分子量较大,不易通过胎盘),而IgG抗体浓度较低。胎儿红细胞的A抗原表达较弱,进一步降低溶血概率。临床建议孕期监测母体抗体效价,若效价超过1:64需警惕溶血风险,但多数情况下无需特殊干预。

对于Rh阴性血(“熊猫血”)母亲,若胎儿为Rh阳性,第二胎溶血风险显著升高。但ABO系统与此不同,第一胎即可发生溶血,且后续妊娠风险不累积。

三、血型检测的局限性与特殊案例

常规血清学检测(如正反定型)可能因技术误差或罕见血型导致误判。例如,若母亲携带孟买血型(缺乏H抗原),即使基因型为AO,血清学检测可能显示为O型,导致孩子血型与预期不符。某些基因突变(如顺式AB型)可能打破常规遗传规律,使父母为A型和O型时孩子出现AB型。

网页27报道的案例中,父亲为O型,母亲实际为AB亚型(B抗原表达微弱),导致孩子血型误判为B型。这提示基因检测(如ABO基因测序)在争议性案例中的必要性。

四、社会认知误区与科学建议

公众对血型遗传存在两大误区:一是认为血型完全决定亲子关系,二是过度担忧溶血风险。实际上,血型仅为遗传标记之一,亲子鉴定需依赖DNA检测。溶血症可通过产前筛查和出生后蓝光治疗有效控制,无需过度焦虑。

对计划妊娠的夫妇,建议采取以下措施:

1. 孕前检查:明确双方ABO和Rh血型,Rh阴性者需提前制定管理方案。

2. 孕期监测:O型血母亲在孕28周后定期检测抗体效价,高风险者需在医生指导下用药。

3. 新生儿护理:出生后密切观察黄疸情况,必要时进行换血或光疗。

父母血型为A型和O型时,孩子的血型遵循显隐性遗传规律,仅可能为A型或O型。ABO溶血的发生率较低,且现代医学已具备成熟的监测和治疗手段。罕见血型或基因突变可能导致检测偏差,但通过基因测序等技术可精准识别。未来研究可进一步探索血型抗原表达的个体差异,以及环境因素对溶血症的潜在影响。

对于准父母而言,理性看待血型遗传规律、积极配合产检是关键。血型仅是生命奥秘的冰山一角,科学认知与医疗技术的结合,方能护航母婴健康。