血型系统是人类遗传学研究的重要领域,其中ABO系统与Rh系统共同构成了临床医学中最核心的检测框架。A型血属于ABO系统的显性表型,其抗原形成依赖于IA基因编码的N-乙酰半乳糖转移酶;而"A-"则特指Rh阴性血型,即红细胞表面缺乏Rh(D)抗原的A型血个体。这两种血型的遗传规律既遵循孟德尔定律,又涉及复杂的分子机制,例如Rh阴性血型需要双隐性基因(dd)的共同作用。

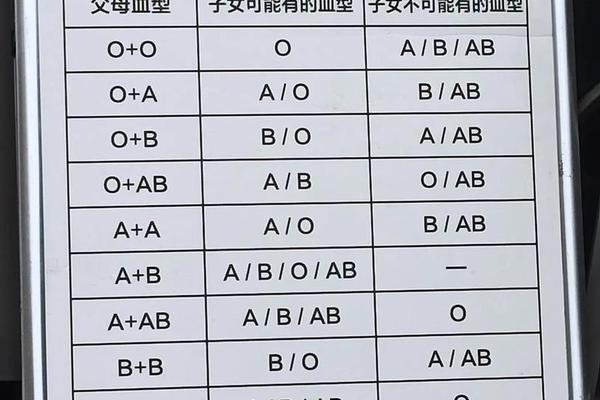

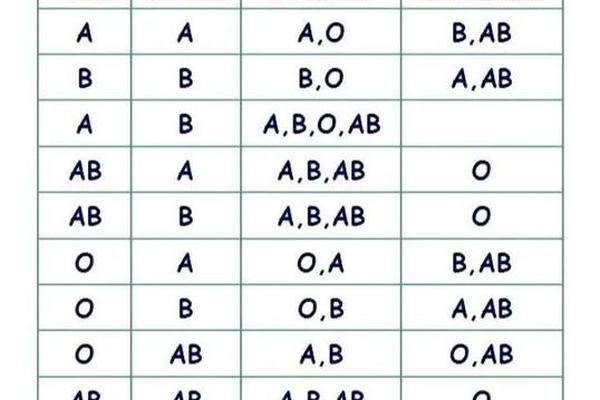

ABO系统的基因型与表型关系显示,A型血可能由IAIA纯合或IAi杂合基因型构成。当父母均为A型时,若携带隐性i基因,子代可能出现O型血,概率约为25%。Rh系统的遗传则更为特殊,Rh阴性(Rh-)作为隐性性状,仅在父母双方均传递d基因时才会表达。A型Rh阴性母亲若与Rh阳性父亲生育,子代Rh血型需通过基因型分析才能准确预测。

二、血型遗传的分子机制解析

在DNA层面,ABO基因位于9号染色体,其外显子6-7区域的单核苷酸多态性(SNP)决定了抗原特异性。例如A型血的IA等位基因在核苷酸467位存在C→T突变,导致脯氨酸替换为亮氨酸,但不影响酶活性。Rh系统则涉及RHD和RHCE两个紧密连锁的基因,其中RHD基因缺失或突变是Rh阴性的主要原因。研究显示,约0.3%的亚洲人群携带Rh阴性,而欧美人群比例可达15%。

基因表达的共显性与隐性规律在此形成鲜明对比。ABO系统中IA与IB的共显性使AB型成为可能,而Rh系统中D对d的完全显性导致隐性表型罕见。这种差异在亲子鉴定中尤为关键:ABO血型矛盾可直接排除亲子关系,但Rh阴性父母若携带杂合基因,仍可能生育Rh阳性子女。

三、血型亲子鉴定的临床实践

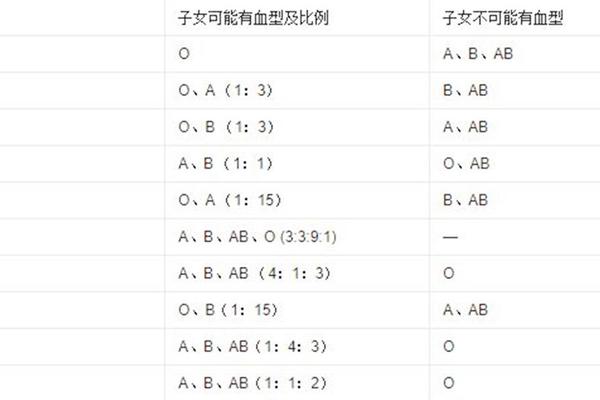

根据血型遗传规律制定的对照表,已成为初步筛查亲子关系的重要工具。对于A型父母组合,若子代出现B或AB型即可直接否定生物学亲缘,该结论的可靠性达99.99%。但Rh系统存在更复杂的隐性传递可能,例如A-型母亲(dd)与A+型父亲(Dd)的子代,有50%概率继承D基因成为Rh阳性,此时血型表型虽符合,基因型却存在差异。

现代鉴定技术已突破传统血清学限制。通过PCR扩增ABO基因的第6-7外显子,可精准识别IA、IB及i等位基因。对于Rh系统,多重连接探针扩增(MLPA)技术能检测RHD基因的全缺失或部分缺失,使孟买型等罕见血型的鉴别成为可能。2018年深圳血液中心的基因分型试剂盒,正是基于该原理实现ABO与Rh的同步检测。

四、现存问题与未来发展方向

尽管血型对照表具有高效便捷的优势,但其局限性不容忽视。约0.02%的Cis-AB型会违反常规遗传规律,而输血或移植可能造成血型嵌合现象。传统的血清学方法无法识别亚型变异,如A2型与弱D型,这要求必须结合分子检测以提高准确性。

未来研究需向多组学整合方向突破。单细胞测序技术可揭示血型抗原表达的时空异质性,而CRISPR基因编辑为血型改造提供新思路。2024年日本学者已实现体外诱导多能干细胞分化为特定血型红细胞,这或将彻底解决Rh阴性血液短缺的临床困境。

血型系统作为遗传学的经典模型,其研究价值已从最初的输血安全拓展至人类进化、疾病易感性等领域。A型与A-血型的遗传规律揭示,表型与基因型之间存在着精密而复杂的调控网络。亲子鉴定对照表作为经验规律的总结,虽在多数情况下可靠,但必须与DNA分析形成互补。随着表观遗传学与合成生物学的发展,血型研究正从描述性科学转向精准调控,这不仅将革新临床输血实践,更可能为器官移植、基因治疗开辟全新路径。建议医疗机构建立血型基因数据库,同时加强公众对稀有血型保护的认知,这将是未来十年血液学研究的重要方向。