在人类错综复杂的血型谱系中,A型Rh阴性血犹如镶嵌在基因长河中的一颗特殊星辰。这种血型不仅继承ABO系统中的A抗原特性,更因Rh血型系统中D抗原的缺失而被赋予"熊猫血"的称号。数据显示,中国汉族人群中Rh阴性血型的比例仅占0.34%,而A型Rh阴性血更是稀缺至0.102%。这种双重稀有性使其成为临床医学关注的焦点,也造就了其在输血医学、围产医学领域的特殊地位。

从生物进化视角观察,Rh血型系统的分化与人类迁徙轨迹密切相关。研究表明,Rh阴性基因在欧罗巴人种中出现频率约为15%,而在东亚人群中骤降至不足1%。这种差异可能与自然选择压力相关——某些学者推测D抗原的存在可能增强对特定病原体的抵抗力。A型Rh阴性血的特殊组合,恰似基因库中精心保存的"备份钥匙",在关键时刻承担着维系生命链条的重要使命。

二、基因蓝图的隐性传承

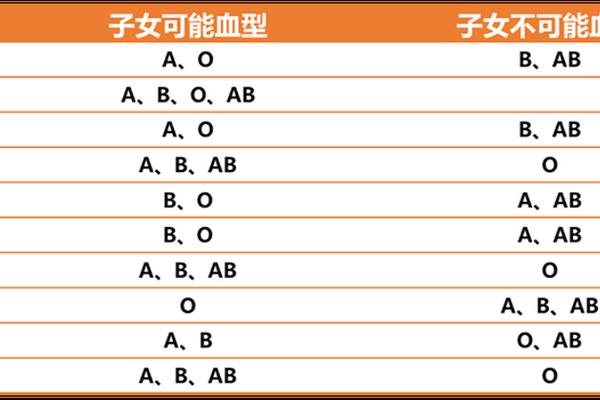

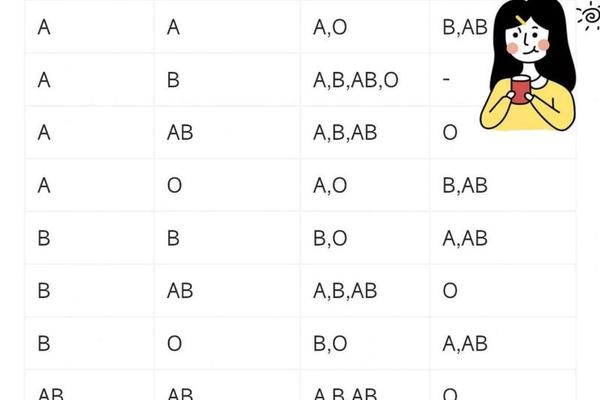

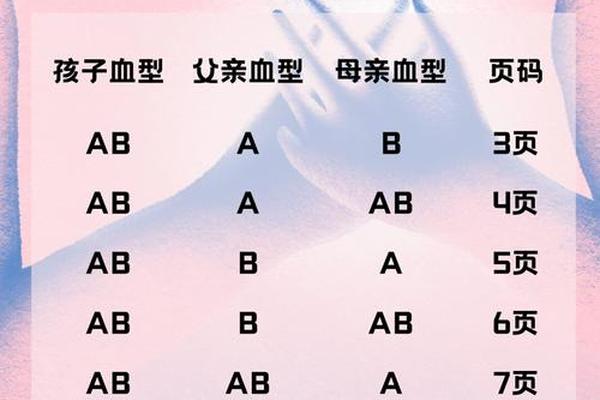

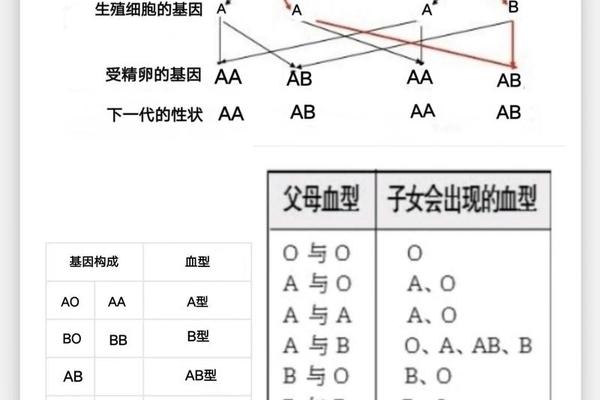

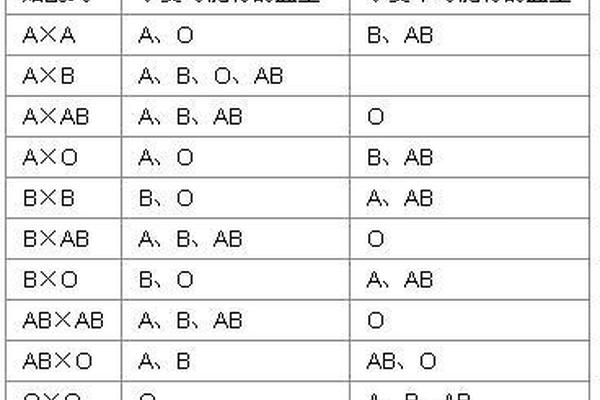

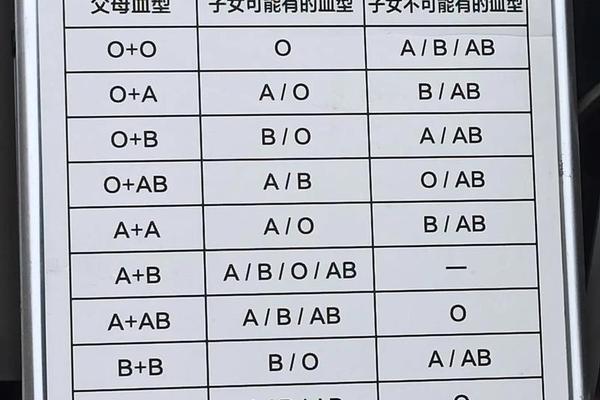

Rh血型的遗传机制犹如精密的生物密码锁。每个个体的Rh基因座包含两个等位基因,当父母双方均携带隐性d基因时,子女才有25%概率表现为Rh阴性。A型Rh阴性血的诞生,需要ABO系统与Rh系统的双重遗传巧合:既要从父母处获得A型基因组合,又要继承两条隐性Rh阴性基因。这种遗传特性解释了为何部分Rh阳性父母能生育Rh阴性子女,也揭示了家族血型谱系研究的必要性。

临床遗传学数据显示,当父亲为Rh阳性杂合型(Dd),母亲为Rh阴性(dd)时,胎儿Rh阴性概率可达50%。这种遗传规律对产前诊断具有指导意义。2017年上海某三甲医院的统计显示,在12例Rh阴性孕妇中,有3例因配偶基因检测发现杂合型特征,最终通过宫内干预成功避免新生儿溶血。基因检测技术的进步,使得预测和干预这类遗传风险成为可能。

三、临床医学的双刃剑效应

在输血医学领域,A型Rh阴性血犹如行走在钢丝上的生命使者。首次输入Rh阳性血液时,机体产生的抗D抗体如同潜伏的定时,二次接触将引发致命性溶血反应。这种免疫记忆特性使得血源管理面临严峻挑战:我国血站系统统计显示,Rh阴性血液的平均周转周期较普通血型延长3倍,过期报废率高达12%。浙江大学唐睿康团队2020年研发的"三维凝胶网络"技术,通过掩蔽D抗原创造"通用熊猫血",为突破这一困境带来曙光。

围产期医学中,A型Rh阴性孕妇面临特殊的生命考验。当胎儿继承父亲Rh阳性基因时,母体产生的抗D抗体可通过胎盘屏障,引发胎儿红细胞破坏。数据显示,未经干预的Rh阴性初产妇二胎溶血症发生率可达17%,而规范使用抗D免疫球蛋白可将其降至0.2%。北京某妇产医院建立的"Rh阴性孕产妇全程管理路径",通过孕早期抗体筛查、28周预防性免疫等干预措施,使不良妊娠结局减少82%。

四、社会支持系统的生命纽带

稀有血型互助网络的建立,折射出人类社会对生命共同体的深刻认知。我国自2001年建立首个"熊猫血之家"以来,已形成覆盖全国的稀有血型数据库,登记在册的A型Rh阴性献血者约1.2万人。这种"血液保险"机制在实践中展现出强大生命力:2024年深圳某Rh阴性产妇大出血事件中,通过应急响应系统在90分钟内调配到6位适配献血者,成功完成5000ml输血救治。

公众科普教育的深化正在改变稀有血型群体的生存境遇。新媒体平台统计显示,"Rh阴性血"相关科普视频年均播放量突破5亿次,认知调查表明18-35岁群体对Rh血型的知晓率从2015年的31%提升至2024年的67%。这种认知提升不仅体现在献血意愿增强(近年Rh阴性自愿献血量年均增长15%),更反映在生育决策的科学化——约78%的Rh阴性女性在孕前主动进行配偶基因检测。

五、未来发展的多维突破

合成生物学为血型困境提供全新解题思路。除浙江大学的三维凝胶技术外,2024年日本研究团队通过基因编辑敲除造血干细胞D抗原编码序列,在灵长类动物实验中成功培育出Rh阴性红细胞。这种"基因改造血源"若能实现临床转化,将彻底改写稀有血型依赖人际互助的传统模式。但审查和技术安全性仍需长期观察,特别是基因编辑的脱靶效应控制仍是技术难点。

政策体系的完善同样关键。建议建立国家层面的稀有血型专项保障基金,将抗D免疫球蛋白纳入生育保险目录。参考北京市建立的"10万人应急献血队伍"模式,可探索省际联动机制,通过高铁网实现4小时血液调配圈。对于A型Rh阴性这类超稀有血型,可借鉴器官移植共享系统,建立跨区域自动化匹配平台,将血液利用率提升至90%以上。

生命科学的发展终将揭示更多血型奥秘,但A型Rh阴性血的特殊性提醒我们:每个生命个体都是独特的基因存在。在追求技术进步的更需要构建充满人文关怀的支持体系,让"熊猫血"不再成为生命的孤岛,而是见证人类文明进步的特别印记。正如那位在知乎分享经历的献血者所言:"当我们伸出手臂时,连接的不仅是血管,更是跨越基因差异的生命共同体"。