在医学与遗传学领域,血型分类始终是揭示人类生命密码的重要线索。当我们谈论“血型01A”或“A+型血”时,实际上涉及两个维度的定义:ABO血型系统中的A型亚型划分,以及Rh血型系统中D抗原的存在状态。这种双重分类不仅为输血医学提供精准指导,更成为理解人类遗传多样性的关键切入点。随着血型研究的深入,科学家发现看似简单的字母与符号背后,隐藏着复杂的分子机制与生命智慧。

一、血型系统的双重维度

在ABO血型系统中,A型血的特征是红细胞表面存在A抗原,血浆中含有抗B抗体。这种抗原-抗体组合的发现可追溯至1900年卡尔·兰德施泰纳的突破性研究,他通过血清学实验首次揭示了血液的凝集规律。而“01A”的编号体系源于国际输血协会(ISBT)制定的标准化命名系统,其中“01”代表ABO血型系统,“A”指代具体抗原类型,这种编码方式便于全球医疗系统的统一识别。

Rh血型系统的引入进一步丰富了血型分类维度。当A型血个体的红细胞携带D抗原时,其完整表述应为“A RhD阳性”,临床常简写为“A+型血”。与之对应的Rh阴性血型(A-型)因D抗原缺失而具有特殊临床意义。数据显示,我国汉族人群中Rh阴性比例不足1%,这使得A+型成为ABO-Rh复合血型中的主要类型。

二、分子层面的遗传密码

从基因层面分析,A型血的抗原表达由9号染色体上的ABO基因控制。该基因通过编码特定的糖基转移酶,催化H抗原转化为A抗原。具体而言,IA等位基因产生α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原糖链末端,形成特征性的A抗原结构。而“01A”中的亚型差异,往往源于基因突变导致的酶活性改变,例如A2亚型因转移酶效率降低,其抗原表达强度仅为A1型的25%。

Rh血型的遗传机制则更为复杂。位于1号染色体的RHD和RHCE基因共同调控D抗原表达,其中RHD基因的缺失或突变是形成Rh阴性的主要原因。值得注意的是,A+型血个体的D抗原呈现剂量效应:杂合型(Dd)与纯合型(DD)的抗原密度差异可达30%,这种细微差别可能影响输血反应的发生概率。

三、临床实践的核心价值

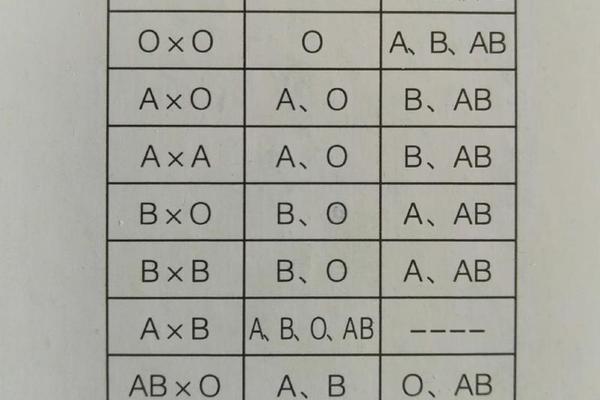

在输血医学中,A+型血的兼容性规则具有严格限定。根据我国《临床输血技术规范》,A+型患者原则上只能接受A+或O+型血液,紧急情况下虽可输注Rh阴性血,但需严格监测抗体产生。这种限制源于D抗原的强免疫原性——Rh阴性个体接受Rh阳性血后,抗D抗体产生率高达80%,可能引发致命性溶血反应。

新生儿溶血病的预防突显了血型鉴定的前瞻性价值。当A+型母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原可能刺激母体产生IgG型抗体,这些抗体透过胎盘将导致新生儿溶血。现代产科通过产前抗体筛查与产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,成功将Rh溶血病发病率控制在0.5‰以下。

四、超越医学的社会意义

人类学研究显示,A型血的全球分布与农业文明传播存在显著相关性。在我国,A型血在长江流域的分布密度(38%)明显高于游牧文化主导的西北地区(26%),这种差异可能与不同生计方式对病原菌的选择压力有关。而A+型血作为主要血型之一,其地域特征为人口迁徙研究提供了生物标记物。

在司法鉴定领域,血型系统的组合应用可实现初步个体识别。A+型个体的特征组合(ABO-A+RhD+)在我国出现概率约为29.7%,若结合MN、Kidd等次要血型系统,鉴别准确率可提升至99.3%。尽管基因检测技术日益普及,血型分析仍在现场快速筛查中保持不可替代的价值。

五、未来研究的突破方向

血型转换技术的研究为血液供应带来革命性曙光。2022年剑桥大学团队利用酶处理技术,成功将捐赠肾脏的ABO血型转化为通用型,这项突破使异型器官移植成为可能。针对A型血的转化研究显示,α-N-乙酰半乳糖胺酶可有效清除A抗原,转化效率达到98.7%,为建立“通用型血库”奠定基础。

精准医疗时代,血型与疾病关联性研究持续深化。最新Meta分析表明,A+型人群患胃癌风险较O型增高18%,而冠心病发病率降低12%,这种矛盾关联提示血型可能通过影响炎症因子分泌等多途径参与疾病进程。未来研究需结合表观遗传学与代谢组学,揭示血型抗原与疾病通路的相互作用机制。

从卡尔·兰德施泰纳发现ABO血型至今,人类对血型系统的认知已跨越单纯输血配型的范畴。A+型血作为特定遗传与环境作用的产物,既是生命延续的保障,也是解码人类进化的重要线索。随着血型转换技术与基因编辑技术的突破,我们有望实现血液资源的智能化管理,使每个血型符号都成为守护生命的精准坐标。在这个过程中,持续的基础研究投入与临床数据积累,将是推动血型科学向前发展的核心动力。