人类ABO血型系统由红细胞表面抗原决定:A型血携带A抗原,O型血缺乏A、B抗原,但血清中含有抗A和抗B抗体。当O型血与A型血接触时,O型血清中的抗A抗体与A型红细胞的A抗原结合,触发补体系统激活,导致红细胞破裂,即溶血反应。这一过程在输血和母婴血型不合的妊娠中尤为显著。

研究表明,输血时若将O型全血直接输注给A型受血者,O型血浆中的抗A抗体可迅速攻击A型红细胞,引发急性溶血反应,表现为寒战、血红蛋白尿甚至肾功能衰竭。因此现代临床输血严格遵循“同型输注”原则,仅在紧急情况下使用O型洗涤红细胞(去除血浆抗体)。而在母婴场景中,O型血母亲若孕育A型胎儿,母体抗A抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病(HDN),表现为黄疸、贫血等。

二、输血场景下的溶血风险与应对策略

在输血医学中,O型血曾被称为“万能供血者”,但其血浆中的抗A、抗B抗体可能引发致命反应。实验数据显示,未经处理的O型全血输入A型患者体内,溶血发生率达15%-20%。例如,若A型受血者接受200ml O型全血,其血浆中的抗A抗体浓度足以在30分钟内引发红细胞凝集。

为降低风险,现代血库采用洗涤红细胞技术去除O型血中的血浆抗体,并通过交叉配血试验验证相容性。交叉配血包括主侧(供者红细胞+受者血清)和次侧(受者红细胞+供者血清)试验,只有当两侧均无凝集时才可安全输注。研究发现使用酶处理技术(如FpGal酶)可特异性清除红细胞表面A抗原,未来或能实现跨血型安全输血。

三、母婴血型不合与新生儿溶血病的临床管理

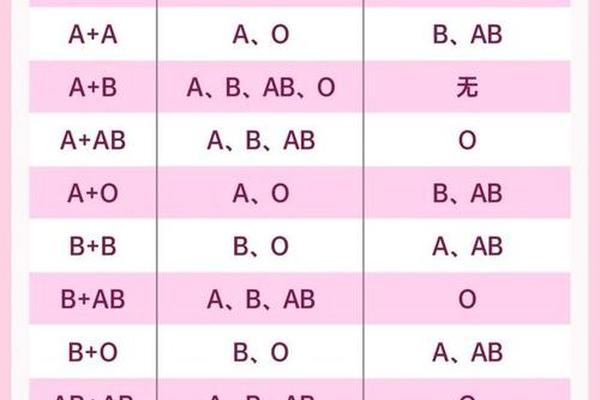

当O型血母亲与A型血父亲结合时,胎儿有50%概率为A型血。母体抗A抗体经胎盘进入胎儿循环后,可能引发ABO溶血病。统计显示,此类组合中新生儿溶血发生率约为20%,但仅5%需医疗干预。与Rh溶血不同,ABO溶血症状较轻,多表现为出生后24-72小时内的黄疸,罕见重症病例。

产前预防措施包括:孕16周起定期检测母体抗A抗体效价,若效价≥1:64需干预;孕28周口服中药(如茵陈蒿汤)降低抗体活性。产后治疗以蓝光疗法为主,通过光异构化胆红素促进排泄,重症则需丙种球蛋白阻断抗体或换血治疗。值得注意的是,ABO溶血病可发生于第一胎,因自然界中A抗原(如细菌、食物)可能已致敏母体。

四、溶血风险的个体差异与未来研究方向

并非所有O型与A型组合均会引发溶血。研究发现,母体IgG亚型(如IgG1、IgG3)的抗原亲和力、胎儿红细胞A抗原表达强度及胎盘屏障效率共同决定疾病严重程度。基因多态性(如Fcγ受体基因)可能影响抗体转运效率,某些人群天然具有溶血抵抗性。

未来研究需聚焦于:①开发快速检测母体抗体亚型的技术,实现风险分层管理;②探索基因编辑技术(如CRISPR)修饰胎儿红细胞抗原表达;③优化酶处理工艺,推动通用血型转换技术的临床应用。公众教育也需加强,纠正“O型血万能输血”等误区,促进科学认知。

总结

O型与A型血型不合可能引发输血或新生儿溶血反应,但其风险可通过现代医学手段有效控制。临床实践中,需严格遵循输血规范、加强产前监测,并依托新技术开发更安全的治疗方案。未来研究应兼顾基础机制探索与临床转化,最终实现精准化、个性化的溶血风险管理,为跨血型医学应用开辟新路径。