血液,作为生命的载体,始终被赋予神秘色彩。近年来,“A型血最优秀”的论调在社交媒体上频繁出现,甚至衍生出“A型血容易想不开”等标签化描述。这些说法究竟是科学结论,还是文化建构的刻板印象?本文将从医学、心理学、社会学多角度剖析A型血的特质,探讨血型与个体价值之间的复杂关系。

一、血型与性格的科学争议

血型决定性格的理论最早可追溯至日本学者古川竹二1927年的研究,他认为A型血人顺从谨慎,B型血人敏感灵活,O型血人意志坚定。这一假说在日本社会迅速流行,甚至影响职场招聘与婚恋选择。现代科学界对此普遍持否定态度。2023年日本九州大学对1万余人进行的大规模调查显示,血型与五大性格维度(外向性、宜人性、尽责性等)无显著关联。瑞典隆德大学研究也指出,血型性格学说是“伪科学”,其本质与星座命理相似,缺乏生物学基础。

部分支持者常引用A型血“责任感强”“追求完美”等特质作为“优秀”佐证。但心理学研究发现,这些特征更可能与东亚文化强调集体主义的后天环境相关。例如,A型血在日本占比高达40%,其社会推崇的严谨、细致等品质被错误归因于血型,实则源于教育与社会规范的压力。换言之,所谓的“A型性格”更多是文化建构的产物,而非基因决定的结果。

二、A型血的医学优势与局限

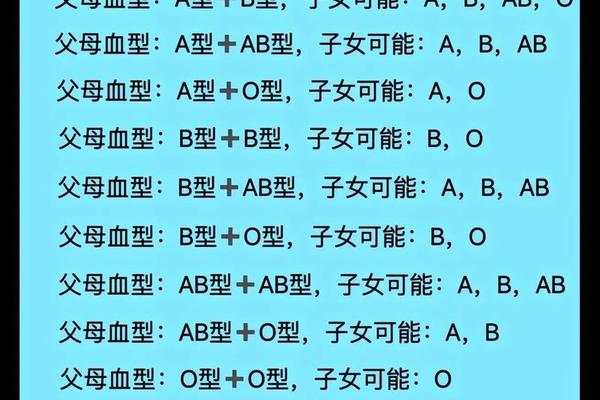

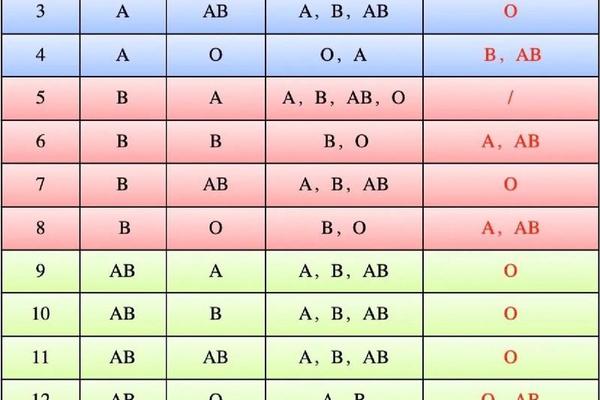

从输血医学角度看,A型血确有独特价值。根据ABO血型系统,A型红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体,可安全接受O型及A型血液,且在汉族人群中占比约28%,血源相对充足。但这一优势并非“最优”。例如,O型血作为“万能供血者”的临床价值更高,而AB型血则是“万能受血者”。A型血存在A1、A2等亚型差异,A2型因抗原性较弱易被误判为O型,反增加输血风险。可见,血型的医学意义在于精准匹配,而非简单优劣评判。

值得注意的是,某些研究曾提出A型血与疾病易感性的关联。2020年一项预印本研究称A型血人群新冠肺炎感染风险较高,但该结论未经同行评议,且后续大规模研究未能复现。类似地,早年关于A型血胃癌风险增加18%的结论,也被证明存在样本偏差,未考虑饮食习惯等混杂因素。这些案例警示,脱离多变量分析的单一血型归因极易导致误判。

三、性格标签化的社会影响

“A型血想不开”等论调的背后,反映出血型文化的隐性歧视。日本学者绳田健悟指出,血型标签化会导致“自我实现预言”:个体因相信血型特质而主动迎合相关行为模式。例如,A型血者被灌输“完美主义”期待后,可能过度自我苛责,反而加剧焦虑情绪。这种心理暗示甚至影响健康——韩国研究发现,认同“A型血易患癌”的人群,其压力激素水平显著高于对照组。

更深远的影响在于社会公平性。企业若以血型筛选员工,可能造成人才浪费。2013年日本某公司公开表示“AB型员工缺乏执行力”,引发法律诉讼,最终法院裁定其违反《平等就业法》。此类事件表明,血型偏见已从娱乐话题演变为现实歧视,亟需科学普及与制度约束。

四、血型平等的科学视角

从生物进化角度看,ABO血型系统的形成是基因多样性的体现。研究发现,A抗原基因可能与农业文明发展相关,其在欧洲与东亚的高频分布(约40%-45%)反映了环境适应性优势。但这种优势具有时空特异性:在疟疾高发区,O型血因抗疟性更强而被自然选择保留。由此可见,血型的“优劣”取决于具体生态位,而非绝对标准。

诺贝尔奖得主兰德施泰纳曾强调:“血型是生命的密码,但绝非命运的判词。”现代医学已发现35种血型系统,仅ABO系统就有300余种抗原变异。将如此复杂的生物多样性简化为四种性格模板,无异于用调色盘绘制黑白漫画。真正的科学精神,应是尊重个体差异,拒绝粗暴归类。

五、超越标签的个体价值

血型文化的流行,本质上源于人类简化认知的本能。美国心理学家阿希的实验证明,人们倾向于用单一标签理解复杂个体。但这种认知捷径可能掩盖真实人性。例如,A型血者既有井忠翠研究中严谨负责的医护人员,也有创新颠覆的企业家,其多样性远超“完美主义者”的刻板描述。

未来的研究方向应聚焦于破除血型迷思。一是开展跨文化比较研究,厘清血型观念与社会结构的相互作用机制;二是加强公众科普,例如德国红十字会通过互动展览展示血型检测的实验室流程,直观揭示其与性格测评的本质差异;三是推动立法,禁止就业、教育等领域的血型歧视。

血液的红色从未改变,但人类赋予它的意义却随时代更迭。A型血既非“最优”,也非“缺陷”,它只是基因图谱中的一个中性标记。真正定义一个人的,不是红细胞表面的抗原,而是其在生命长河中展现的勇气、智慧与善意。正如《自然》杂志所呼吁:“让我们用科学的显微镜观察血型,而非用偏见的哈哈镜扭曲人性。”在尊重生物多样性的基础上,每个个体都值得超越血型标签,书写独一无二的生命叙事。