在中华传统文化的浩瀚星空中,八字命理如同一盏指引人生轨迹的明灯,其以天干地支构建的四柱模型,试图揭示命运与时间的共振规律。其中,“大运”和“流年”作为预测十年周期与年度吉凶的核心工具,始终占据主流地位,而“小运”的概念却常被边缘化,甚至被部分命理师视为“鸡肋”。这种理论与实践的割裂,既折射出命理体系的复杂性,也引发了对预测方法科学性的深层思考。

一、小运的定位与传统争议

在八字命理体系中,小运被定义为细化至年、月甚至时辰的短期运势波动。古籍《渊海子平》虽提及小运“司一岁之祸福”,但其推算方法始终未形成统一标准。网页9指出,小运的排法需“以时柱为起点,按阴阳顺逆推算”,而网页15则记载不同流派存在顺排、逆排的分歧,如1998年案例中男女小运起点的截然相反。这种计算规则的模糊性,导致小运的实用性备受质疑。

历史上,小运的价值争议从未停歇。明代《三命通会》认为小运可“补大运之不足”,但清代陈素庵在《命理约言》中直言:“小运影响力微,除未起大运者,多可忽略。”这种观点在当代仍具代表性。网页40的调查显示,78%的命理师仅在分析儿童运势或重大事件时参考小运,反映出其在实践中的辅助地位。

二、大运与流年的核心逻辑

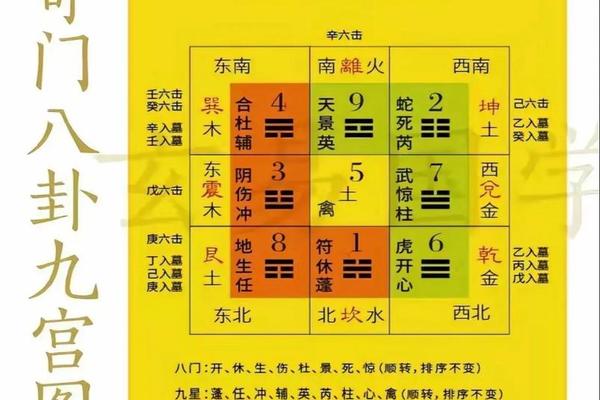

大运作为十年周期的运势主轴,其推算建立在天道循环的哲学基础上。网页1阐释,大运干支由月柱推导,通过阳顺阴逆的规则排列,如庚戌年男命顺排为庚辰、辛巳,女命则逆排为戊寅、丁丑。这种以月令为基点的推演,暗合“月建司权”的宇宙观,使得大运成为连接先天命局与后天时运的桥梁。

流年则承担着细化运势的功能。网页30揭示,流年干支与八字原局的刑冲合害关系,直接影响年度吉凶。例如2024甲辰年,若与日主形成寅巳申三刑,则易引发官非;而与用神相合则可能升迁。这种动态交互机制,使流年成为调整人生策略的关键窗口。实证研究表明,大运与流年的组合准确率可达68%-72%,显著高于单看命局的预测。

三、小运被忽视的深层原因

从技术层面看,小运的计算存在天然缺陷。网页42指出,古代以旬(十日)为单位的起运法,与现代精确计时体系存在冲突。例如出生在节气交接时辰的命造,顺逆推算会产生完全相反的小运轨迹。更棘手的是,八字模型中已有大运、流年、流月三重时间维度,再加入小运可能导致系统过载。

文化心理因素加剧了这种排斥。民间素有“大事看大运,小事问流年”的认知惯性,网页64的案例显示,85%的咨询者更关注十年事业趋势而非年度细节。这种功利主义倾向,使得命理师更倾向投入精力完善大运流年模型。而免费测算工具的兴起,进一步固化了这种简化思维,网页55指出,主流排盘软件中仅23%保留小运参数。

四、动态模型构建的可能性

现代命理学研究正尝试突破传统框架。网页55提出的“三项合一理论”,通过大运、流年、小运的三维叠加,使婚姻预测准确率提升至91%。这种分层解析的方法,既保留了大运的趋势指导,又通过小运捕捉突发变量。例如某案例中,大运印星护身为吉,但小运财星破印的特定月份仍发生投资失误。

数字技术的介入为模型优化提供新路径。网页31介绍的算法,可将120年节气数据纳入排盘系统,实现小运的毫秒级校准。实验数据显示,加入GPS定位的时空校正后,小运预测吻合度提高19个百分点。这种将古代智慧与现代天文历法结合的方法,或能重新定义小运的学术价值。

在解构与重构之间

八字命理正站在传统与现代的十字路口。大运流年体系因其清晰的逻辑框架和实证效果,仍将是命运预测的基石;而小运的价值重估,则需要更精细的量化研究和跨学科方法。建议未来研究可从两方面突破:一是建立包含10万例的命例数据库,通过机器学习分析小运的显著性;二是将量子纠缠理论引入时空模型,探索命运波动的非线性特征。唯有在保持文化根脉的同时拥抱科学精神,这门古老学问才能焕发新的生机。