在血型系统的复杂分类中,ABO血型与Rh血型的组合构成了个体的独特身份标识。其中,A型血是ABO系统中常见的类型之一,但若与Rh阴性结合,则可能成为稀有血型——“熊猫血”。许多人疑惑:同样是A型血,为何Rh阴性与阳性之间存在如此显著的差异?A型Rh阴性是否等同于“熊猫血”?要解答这一问题,需从血型系统的本质、遗传规律、临床意义及社会支持等多维度展开分析。

一、熊猫血的定义与判定标准

“熊猫血”并非医学专业术语,而是对Rh(D)阴性血型的形象化称呼。Rh血型系统以红细胞表面是否存在D抗原来划分:携带D抗原者为Rh阳性(Rh+),缺失则为Rh阴性(Rh-)。据统计,中国汉族人群中Rh阴性比例仅为0.3%,而A型Rh阴性者更因AB型人群基数较小(约7%),成为“极品熊猫血”。A型Rh阴性属于熊猫血,而A型Rh阳性则属于普通血型。

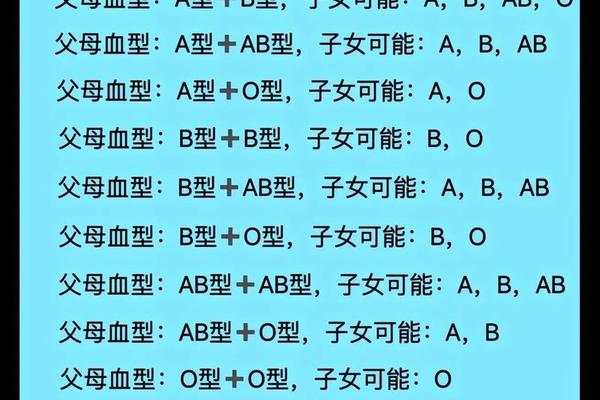

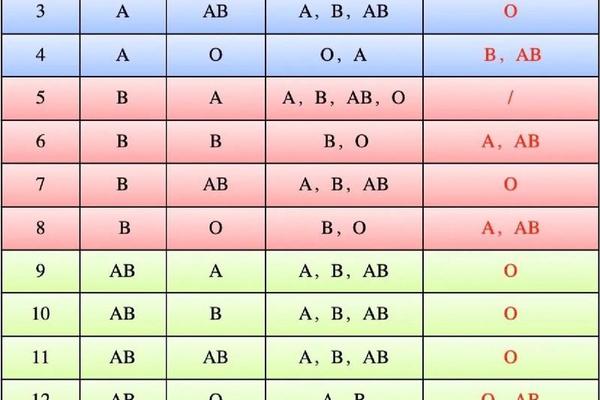

这种稀有性源于基因分布的统计学规律。Rh阴性基因在亚洲人群中呈现隐性遗传特征,且汉族与少数民族(如苗族、维吾尔族)的分布存在差异。例如,白种人中Rh阴性比例高达15%,而中国汉族人群中若父母均为Rh阳性,仍可能通过隐性基因传递生出Rh阴性后代。A型Rh阴性者的身份具有双重特殊性:既受ABO系统影响,又因Rh系统的隐性遗传而稀有。

二、A型Rh阴性的生物学特性

从抗原分布来看,Rh血型抗原仅存在于红细胞膜表面,与ABO系统中广泛分布于体液和组织的抗原不同。A型Rh阴性者的红细胞同时携带A抗原和缺失D抗原,这种组合在输血医学中具有特殊意义。例如,当A型Rh阴性患者需要输血时,优先选择同型血液以避免免疫反应;若紧急情况下输入Rh阳性血,可能刺激机体产生抗D抗体,导致未来妊娠或输血时发生溶血风险。

抗体生成机制进一步凸显了Rh阴性的特殊性。与ABO系统的天然抗体(如IgM)不同,Rh抗体需通过免疫刺激(如输血、妊娠)后天形成。例如,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,引发母体产生IgG型抗D抗体。这种抗体分子量小,能穿透胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病(HDFN)。A型Rh阴性女性在生育规划中需格外关注血型兼容性问题。

三、临床实践中的风险与应对

在输血医学领域,A型Rh阴性者的用血安全面临严峻挑战。由于血源稀缺,医疗机构常采取“同型优先、阳性慎用”原则。例如,育龄期女性若输入Rh阳性血,可能因抗体生成影响未来妊娠。对此,部分国家采用抗D免疫球蛋白(如RhoGAM)预防HDFN:在妊娠28周及分娩后72小时内注射,可中和进入母体的胎儿红细胞,阻断免疫反应。该药物尚未在中国大陆获批,这为临床管理增加了难度。

妊娠管理策略方面,A型Rh阴性孕妇需通过抗体效价监测、B超评估及胎儿血型预测等手段防控风险。若夫妇均为Rh阴性,胎儿必然为阴性,可避免溶血风险;若丈夫为阳性,则需通过绒毛膜取样或非侵入性产前检测(NIPT)评估胎儿血型。这些技术虽能降低风险,但仍需结合患者个体情况制定个性化方案。

四、社会支持与未来研究方向

针对A型Rh阴性人群的用血困境,民间互助组织与血站协作体系发挥了重要作用。例如,部分城市建立了“熊猫血志愿者库”,通过定期献血和应急响应机制保障血源供应。自体输血技术(如术前储血)为手术患者提供了替代方案,但其适用性受限于患者健康状况和医疗条件。

未来研究需在多领域取得突破:其一,推动抗D免疫球蛋白的引进或国产化,填补HDFN预防药物的空白;其二,探索基因编辑技术(如CRISPR)对Rh阴性血型的转化应用;其三,优化稀有血型数据库的跨区域联动机制,提升应急响应效率。这些方向不仅关乎个体健康,更是公共卫生体系完善的重要课题。

A型Rh阴性作为“熊猫血”的代表之一,其特殊性源于遗传规律、免疫特性及社会资源的综合作用。从生物学角度看,D抗原的缺失使其在输血与妊娠中面临独特风险;从临床实践看,现有技术虽能部分缓解问题,但药物短缺和管理体系待完善仍是痛点。未来需通过政策支持、科研创新和社会动员,构建更全面的稀有血型保障网络。对于A型Rh阴性个体而言,主动参与血型筛查、加入互助组织,并充分了解自身血型的医学意义,是维护健康的关键举措。