人类对血液的崇拜自古有之,从祭祀仪式到医学革命,血液始终被视为生命的象征。在ABO血型系统中,A型血因其独特的抗原特性与历史偶然性,常被赋予“贵族血”的浪漫想象。这种想象既源于早期输血技术的偶然发现,也与社会文化对特定血型的符号化塑造密不可分。当我们揭开血型科学的面纱,会发现血液的奥秘远超简单的颜色分类:动脉血的鲜红与静脉血的暗红揭示着氧合作用的本质,而特殊病理状态下出现的樱桃红、乳白色血液更暗示着复杂的人体生理机制。

ABO系统的生物密码

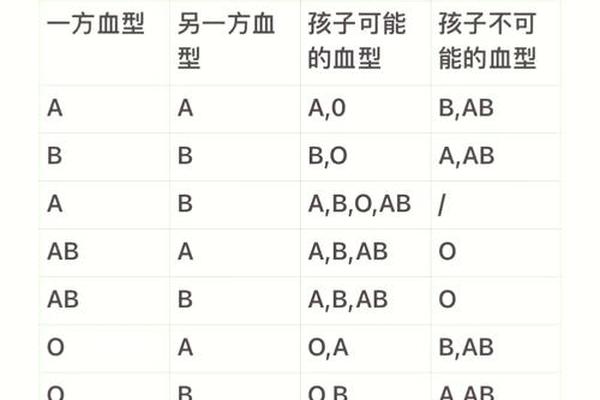

1900年兰德斯泰纳发现的ABO血型系统,彻底改变了人类对血液的认知。A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体,这种独特的生化特征使其在输血医学中占据特殊地位。基因研究发现,A型等位基因通过调控糖基转移酶的表达,决定红细胞表面糖蛋白的分子结构,这种遗传密码具有高度稳定性,仅在移植等极端情况下可能发生表型改变。

从进化视角看,不同血型的全球分布暗藏玄机。A型血在欧洲占比高达40%,而在亚洲仅为27%,这种差异与人类迁徙、病原体选择压力密切相关。研究表明,A型抗原与某些肠道病原体的结合能力可能影响了不同地域人群的生存优势。但需要强调的是,这种生物学特性与所谓的“贵族”身份并无科学关联,更多体现的是自然选择的客观规律。

颜色背后的生理真相

健康人体的血液呈现动态色谱:动脉血因富含氧合血红蛋白呈现鲜红色,静脉血因脱氧血红蛋白聚集而呈暗红色,这种颜色差异本质上反映着气体交换的效率。当血红蛋白浓度低于60g/L时,血液会呈现淡红色,这已成为临床诊断贫血的重要视觉指标。

特殊病理状态会创造惊人的血液色谱。一氧化碳中毒时,碳氧血红蛋白使血液呈现樱桃红色;高脂血症患者的血液因乳糜微粒悬浮呈现牛奶状;而遗传性高铁血红蛋白血症患者的血液则显现巧克力般的棕褐色。这些颜色变化犹如生物警报,为临床诊断提供关键线索。需要澄清的是,这些颜色特征与ABO血型无直接关联,更不应成为血型优劣论的依据。

文化建构与科学祛魅

日本社会将血型性格学说发展成独特的文化现象,A型血常被描述为“严谨完美主义者”。这种认知源于1970年代能见正比古的畅销书,其统计方法存在严重缺陷:将复杂人格简化为4种模板,忽视环境塑造与文化差异。神经科学最新研究显示,性格形成涉及数百个基因位点及表观遗传机制,单一血型抗原的影响微乎其微。

输血医学的发展历程恰好解构了“贵族血”神话。O型血因缺乏A、B抗原,在紧急输血中具有普适性,这种“无私”特性反而使其成为真正的生命之源。现代血库管理数据显示,各血型临床用量与其人群分布基本吻合,所谓A型血“高贵稀有”的说法在统计学上并不成立。

未来研究的科学疆域

基因组学为血型研究开辟了新维度。科学家发现ABO基因不仅决定血型,还与心血管疾病、癌症风险存在微妙关联。例如A型血人群胃癌发病率较高,可能与幽门螺杆菌易感性有关。这种关联性研究应警惕过度解读,毕竟疾病发生是基因与环境交互作用的复杂过程。

在公众科普领域,亟待建立更科学的血型认知体系。医疗机构可通过VR技术模拟抗原抗体反应,帮助公众理解血型本质;教育系统需加强批判性思维训练,抵御伪科学传播。对于持续升温的“血液颜色养生说”,医学界有必要开展循证研究,用数据破除玄学色彩。

从兰德斯泰纳的显微镜到现代基因测序仪,人类对血型的认知已跨越形而上的想象,步入分子生物学的精密世界。A型血既非贵族象征,其他血型也非优劣标签,它们只是人类遗传多样性的自然呈现。在血液的红色光谱中,我们更应看到生命科学的理性之光——它告诉我们,真正的生命尊严不在于血型编码,而在于对生命奥秘永不停息的探索精神。未来研究应聚焦血型与疾病的分子机制,让ABO系统从文化谈资转化为精准医疗的突破口,这才是对生命最崇高的礼赞。