斐拉A血型(即A+型血液)是ABO血型系统与Rh血型系统共同作用下的产物。从生物学角度看,A+型血的本质是红细胞表面携带A抗原,同时Rh系统中D抗原呈阳性。ABO系统由A、B抗原决定,而Rh系统则依据是否存在D抗原分为阳性和阴性,全球约85%的人群为Rh阳性。这种双重分类体系使得A+型血成为兼具普遍性与特殊性的存在——作为A型血的亚型,它在ABO系统中的占比约为30%-40%,但在Rh阴性仅占0.3%-1%的亚洲人群中,A+型血的实际分布比例显著高于A-型。

A+型血的亚型特征进一步增加了其复杂性。例如,A型血可分为A1和A2亚型,其中A1亚型占A型血的80%以上,其红细胞表面不仅含有A抗原,还携带A1抗原;而A2亚型则缺乏A1抗原,可能导致输血时与A1型血清中的抗体发生凝集反应。这种生物学差异要求临床输血必须进行严格的交叉配型,避免因亚型误判引发溶血风险。

二、健康风险的关联性研究

多项研究表明,A+型血与特定疾病存在统计学关联。例如,美国马里兰大学2022年的荟萃分析发现,A型血人群在60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高18%,可能与A型血凝血因子活性较高相关。上海交通大学团队的研究显示,A型血人群患胃癌、结直肠癌等消化系统肿瘤的风险较非A型血人群增加10%-25%,而A型血特有的胃酸分泌水平与幽门螺杆菌易感性可能是潜在诱因。

这些关联性并不等同于因果关系。科学家强调,疾病是遗传、环境、生活方式共同作用的结果。例如,A型血人群对寒冷更敏感的特性可能间接增加心脑血管负担,但通过加强保暖和饮食调节(如减少高脂饮食),可显著降低相关疾病发生率。A型血人群需重视定期体检,而非过度焦虑先天风险。

三、输血医学中的特殊地位

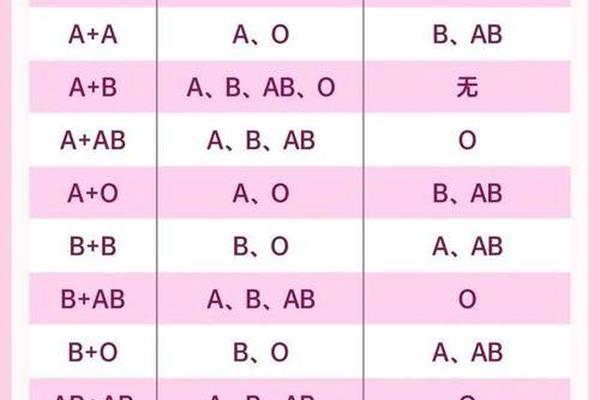

在临床输血领域,A+型血具有双重兼容性。从ABO系统看,A型血可接受A型或O型血液;从Rh系统看,A+型血既可接受Rh阳性血,紧急情况下也可少量接受Rh阴性血。但反向输血则存在严格限制:Rh阴性患者若输入Rh阳性血,可能引发致命性溶血反应,尤其是女性可能因抗体产生导致未来妊娠风险。

值得注意的是,A型亚型的复杂性对输血安全构成挑战。约20%的A2型血液因抗原表达较弱,可能被误判为O型,因此现代血库采用抗A1凝集素检测和分子分型技术提高准确性。这种技术进步不仅降低了医疗风险,也为罕见血型库的建立提供了科学支持。

四、社会文化中的认知误区

尽管“血型性格说”在东亚文化中广泛传播,但科学研究已多次证伪这种关联。日本九州大学2024年的万人级调查显示,A型血人群的顺从性、完美主义等特征与血型无统计学相关性,更多受家庭环境和社会期待影响。这种文化建构反而可能导致标签化歧视,例如部分企业在招聘中隐性偏好O型血员工,认为其更具领导力。

在公共卫生领域,血型认知的科学普及尤为重要。我国Rh阴性血型者仅占0.3%-0.5%,但民间常将Rh阳性误称为“普通血型”,这种表述可能削弱公众对稀有血型保护的重视。建议医疗机构在血型报告中同步标注Rh类型,并通过科普宣传增强社会认知。

斐拉A血型(A+型血液)作为人类血型多样性的典型代表,其生物学特性为医学研究提供了独特视角。现有证据表明,A+型血与特定疾病的相关性提示了个性化健康管理的必要性,但必须警惕将统计学关联简单归因于血型决定论。未来研究应聚焦于:1)凝血机制与中风风险的分子通路解析;2)ABO抗原对肠道菌群调节作用的探索;3)基因编辑技术在稀有血型转化中的应用前景。对于个体而言,理性认知血型的科学意义,结合健康生活方式,才是维护生命质量的根本之道。