血型作为人类重要的遗传特征之一,其分布规律与遗传学、医学及社会学紧密交织。在某一假设群体中,若A型血占比45%,O型血占比36%,B型和AB型血的总占比则为19%,这一分布数据不仅反映了基因频率的传递规律,更与疾病易感性、输血医学及社会健康管理密切相关。深入分析这一分布背后的遗传机制、临床意义及社会影响,将为公共卫生策略的制定提供科学依据。

遗传学基础与概率模型

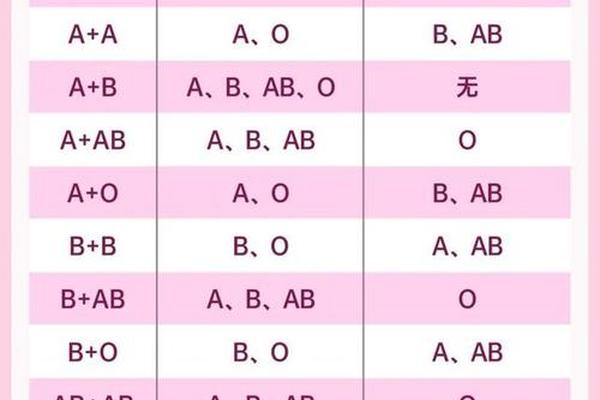

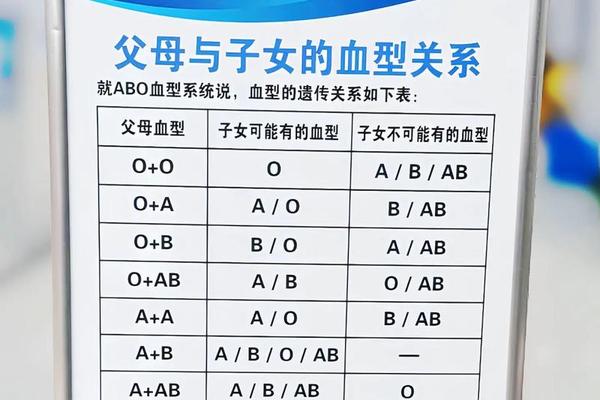

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定。其中,A型和B型为显性基因,O型为隐性基因。当群体中A型占45%、O型占36%时,可通过哈迪-温伯格平衡模型推算基因频率。假设i基因频率为r,则r²=0.36,得r=0.6;A型血包含IAIA和IAi两种基因型,其概率为p²+2pr=0.45,代入r=0.6后可得p≈0.3,进而求得B型基因频率q=1-p-r=0.1。由此可得B型血概率为q²+2qr=0.01+0.12=13%,AB型血概率为2pq=6%。这一推算过程显示,隐性基因i的高频率(60%)是O型血占比较高的核心原因。

值得注意的是,现实中的血型分布常因族群迁徙或自然选择发生偏离。例如,中国汉族人群的O型血占比约34.4%,与假设数据接近,但B型血实际占比达29.2%,显著高于模型推算结果。这种差异可能源于基因突变、群体隔离或疾病选择压力。日本学者山本的研究表明,ABO抗原的糖基化修饰差异可能影响病原体抵抗能力,从而导致特定基因型在进化中的优势。

医学应用与疾病关联

血型分布对临床医学具有双重意义。一方面,ABO血型直接决定输血兼容性:O型血作为“万能供血者”可适配所有血型,而AB型血作为“万能受血者”仅占6%,这一比例直接影响血库储备策略。近年研究揭示血型与疾病风险存在显著关联。例如,A型血人群的早发性卒中风险比其他血型高18%,而O型血人群的幽门螺杆菌感染风险更高。

在生育医学领域,血型遗传规律可用于预测新生儿溶血风险。若父母为O型和A型,子女可能为O型(概率50%)或A型(50%),但若母亲为O型且胎儿为A型,母体抗A抗体会引发溶血反应。临床数据显示,此类情况在A型高发群体中的发生率可达0.3%-0.6%,需通过产前抗体筛查进行干预。

社会意义与公共卫生

血型分布的时空差异深刻影响着社会健康管理。在A型血占主导的群体中,心血管疾病防控需列为重点。例如,上海、湖南等A型血占比超过30%的地区,可针对性加强卒中早期筛查项目。稀有血型(如AB型)的稀缺性要求建立动态献血者数据库。以色列通过立法要求公民登记血型,使紧急用血匹配效率提升40%,这一经验值得借鉴。

从文化视角看,血型甚至塑造了社会行为认知。日本企业曾流行“血型性格论”,认为A型血员工更具细致性,尽管该理论缺乏科学依据,却折射出血型文化对社会心理的渗透。此类现象提示,公共卫生宣传需兼顾科学普及与文化引导,避免认知偏差。

未来研究方向与挑战

当前研究尚未完全阐明血型与疾病关联的分子机制。例如,A型血人群的促凝因子FVIII水平较高,可能通过血栓形成增加卒中风险,但具体信号通路仍待解析。基因编辑技术的发展为血型改造提供可能:2024年北京大学团队成功将A型红细胞转化为O型,其大规模应用或能缓解血源短缺问题。

群体遗传学模型也需纳入环境变量。气候变化可能通过改变病原体分布影响血型选择压力,例如疟疾高发区中O型血占比通常更高,因其红细胞缺失A/B抗原,可降低疟原虫侵袭效率。建立多因素动态模型,将成为预测血型分布演变趋势的关键。

总结与建议

本文通过遗传学推演、医学关联分析及社会影响评估,系统阐释了特定血型分布(A型45%、O型36%)的成因与意义。研究表明,血型不仅是生物学标记,更是连接个体健康与群体策略的枢纽。建议从三方面加强实践:其一,建立区域性血型流行病学数据库;其二,开展血型特异性疾病预防项目;其三,推动公众血型科学认知教育。未来研究可聚焦基因-环境交互作用及血型修饰技术,为精准医学提供新范式。