血型作为人体重要的遗传标记,其分类依据红细胞表面抗原差异。当前国际公认的30余种血型系统中,ABO与Rh系统因临床意义重大而广为人知。关于"Q血型"的表述,医学文献中并未将其列为独立血型系统。根据用户表述的语境分析,"Q血型"极有可能是对O型血的误写或代称——O型血在ABO系统中表现为红细胞无A、B抗原,血清中含抗A、抗B抗体。这种误读可能源于方言发音混淆或早期血型认知偏差,例如1940年代发现的P血型系统曾引发类似命名争议。

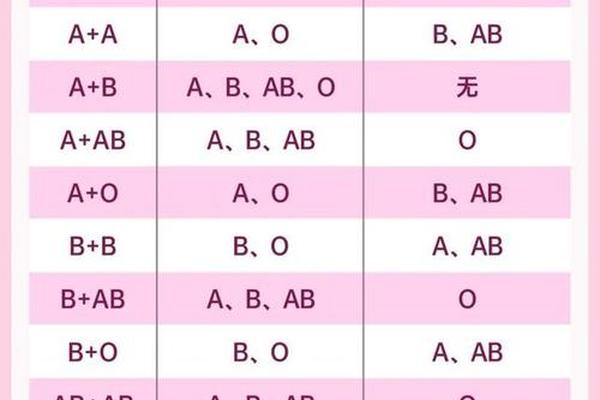

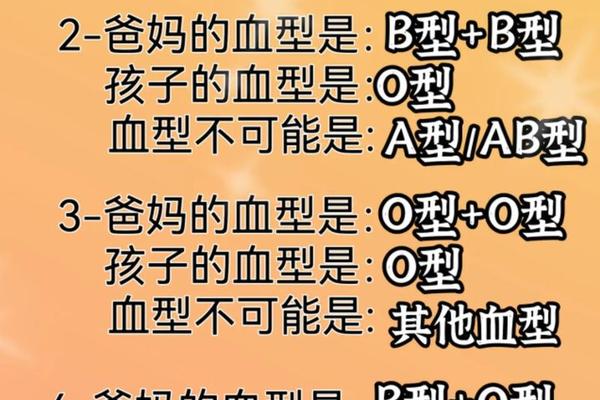

从遗传学角度,A型血由显性A基因与隐性O基因(AO)或纯合A基因(AA)构成,而O型血为隐性纯合体(OO)。当父亲为A型(AO)、母亲为O型(OO)时,子女有50%概率遗传A型,50%为O型。这种组合可能引发新生儿ABO溶血风险:若胎儿遗传父亲的A抗原,母体O型血中的抗A抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致黄疸等并发症。临床统计显示,约15%的O型血孕妇会因胎儿A/B型血发生免疫反应,但现代医学通过产前抗体筛查与新生儿光疗已能有效控制风险。

二、血型遗传规律与临床实践验证

ABO血型遵循孟德尔遗传定律,父母各贡献一个等位基因。父亲A型(AO)与母亲O型(OO)的组合中,子女仅能获得A/O基因,因此排除B或AB型可能性。这种现象在司法亲子鉴定中具有参考价值,例如父母均为O型时,子女出现A/B/AB型即存在非亲生可能。但需注意特殊案例:基因突变、嵌合体或移植可能导致血型异常,此类情况需通过DNA检测确认。

临床输血实践中,O型血曾被称为"万能供血者",因其红细胞无A/B抗原。但现代医学发现O型血浆含抗A/B抗体,大量输注仍可能引发受血者溶血反应,故严格限制异型输血。对于A型血患者,输血优先选择同型血液,危急情况下可少量接受O型红细胞悬液,这体现了血型系统的复杂性与临床应用的精准化趋势。

三、血型健康关联研究与认知误区辨析

近年研究提示血型与疾病易感性存在微弱关联。大规模流行病学数据显示,A型人群胃癌风险较其他血型高20%,可能与胃酸分泌特性相关;O型人群则对疟疾、幽门螺杆菌抵抗力较强。但这些结论仅具统计学意义,个体健康更取决于生活方式与环境因素。某些网络传言将血型与性格、受孕能力直接关联,例如网页10明确指出怀孕概率与血型无关,主要取决于排卵周期。

关于"Q血型"的认知混乱,折射出血型科普的盲区。部分非专业渠道将稀有血型(如Rh阴性)或抗原亚型(如MN系统)简化为字母代号,导致公众误解。实际上,血型系统命名具有严格规范:ABO、Rh等主要系统采用发现顺序或抗原来源命名(如Rh取自恒河猴学名),次要系统则多采用发现者姓氏或地理名称。

四、社会文化影响与未来研究方向

血型文化在日本等国家衍生出独特的性格占卜体系,将A型与严谨、O型与乐观等特质关联。这种文化现象虽缺乏科学依据,却反映了人类对生物标记的社会化解读需求。我国2023年血型健康调查显示,仅38%受访者能准确陈述自身血型的医学意义,凸显加强公众教育的必要性。

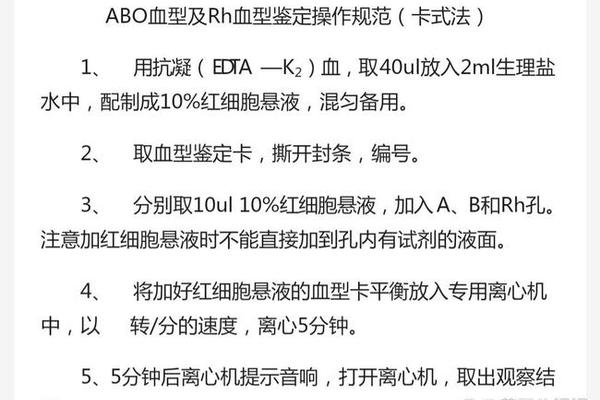

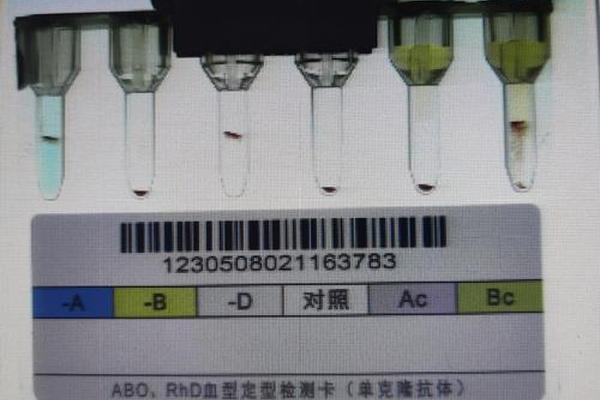

未来研究可聚焦三个方向:一是开发新型血型检测技术,如微流控芯片能在5分钟内完成ABO-Rh联合检测,适用于急救场景;二是深化血型与疾病关联机制研究,特别是抗原-抗体相互作用在肿瘤免疫中的作用;三是完善稀有血型库建设,我国现有熊猫血(Rh阴性)登记人数不足需求量的1/3,需通过基因分型技术扩大储备。

从"Q血型"的术语辨析到A-O血型组合的遗传解析,血型系统始终是连接基础医学与临床实践的重要纽带。正确认知血型不仅能避免亲子关系误判、输血风险,更能帮助公众摒弃伪科学观念。建议育龄夫妇孕前进行血型抗体筛查,普通民众通过正规医疗机构获取血型报告。随着基因编辑技术的发展,未来或可通过人工修饰血型抗原解决输血匹配难题,这将是输血医学领域的革命性突破。