抗A、抗B血型定型试剂:精准医学的基石与挑战

在临床医学中,ABO血型系统的鉴定是输血安全、器官移植和新生儿溶血病预防的核心环节。抗A、抗B血型定型试剂作为实现这一目标的关键工具,其准确性和可靠性直接关系到医疗操作的成功率与患者生命安全。自单克隆抗体技术应用于血型检测以来,这类试剂在特异性、稳定性和标准化方面实现了质的飞跃。本文将从技术原理、制备工艺、临床应用、现存问题及未来发展方向展开分析,揭示其在现代医学中的多维价值。

一、技术原理与抗体来源

抗A、抗B血型定型试剂的本质是针对人类红细胞表面A和B抗原的特异性抗体。传统工艺中,抗A试剂来源于B型血个体的血清,而抗B试剂则从A型血血清中提取。这种依赖天然抗体的方法存在批次间差异大、效价不稳定等问题。随着生物技术的发展,单克隆抗体技术逐渐取代传统方法。通过杂交瘤细胞培养,分泌高纯度抗体的细胞株被筛选并规模化生产,确保试剂的均一性和高效性。

单克隆抗体的优势在于其高度特异性。例如,抗A试剂仅与A抗原结合,抗B试剂仅识别B抗原,避免了传统多克隆抗体可能引发的交叉反应。研究显示,单克隆抗体的效价可达1:512以上,显著提升了检测灵敏度。染色剂的引入(如抗A试剂添加亚甲蓝,抗B试剂使用吖啶黄)使结果判读更直观,减少人为误差。

二、制备工艺与质量控制

抗A、抗B试剂的工业化生产需遵循严格的生物制品规范。以单克隆抗体为例,其制备流程包括杂交瘤细胞库的建立、细胞培养上清液的收集、小鼠腹水抗体的补加以及染色剂和稳定剂的调配。关键环节如细胞库的克隆筛选需通过多次亚克隆确保抗体分泌稳定性,而腹水抗体的纯化则需去除纤维蛋白原等杂质,避免干扰检测结果。

质量控制贯穿生产全程。半成品需通过效价测定、特异性检测和冷凝集素筛查。例如,效价测定要求抗A试剂对A1、A2、A2B型红细胞的凝集效价不低于国家参考品,抗B试剂对B型红细胞的效价需≥1:256。成品还需通过物理检查(颜色、透明度)和稳定性试验(37℃加速老化7-14天),确保在有效期内的性能稳定。

三、临床应用与操作规范

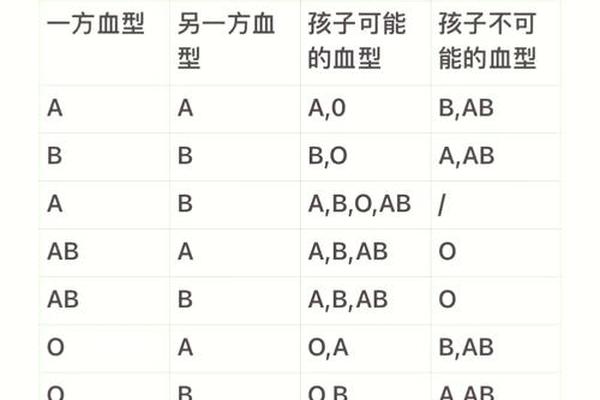

在临床实践中,抗A、抗B试剂主要用于正定型检测。平板法(玻片法)和试管法是两种常用方法:前者将试剂与全血或10%红细胞悬液直接混合观察凝集;后者通过离心或静置加速反应,适用于亚型或弱抗原的检测。例如,Ax亚型因抗原表达弱,需延长反应时间至30分钟以上以避免漏检。

值得注意的是,试剂使用中需规避多种干扰因素。自身冷凝集素可能导致假阳性(如误判为AB型),此时需用37℃生理盐水洗涤红细胞以去除干扰。抗球蛋白试验阳性患者(如新生儿溶血病)的红细胞因表面吸附抗体,需通过吸收释放试验校正结果。

四、现存问题与未来方向

尽管抗A、抗B试剂已高度标准化,仍存在局限性。例如,传统单克隆抗体对某些稀有亚型(如A3、Bx)的检测灵敏度不足,可能导致误判。试剂保存条件苛刻(2-8℃避光),在资源匮乏地区易因冷链中断失效。未来研究方向包括:开发耐高温稳定剂、利用基因工程技术生产多表位抗体,以及结合分子生物学方法(如PCR)实现血型基因分型与血清学的互补。

国际协作亦为关键。2014年第三军医大学的研究团队尝试将磁珠标记技术与蛋白质芯片结合,构建ABO/Rh(D)血型同步检测平台,显著提升通量和准确性。此类创新为血型检测的自动化和多参数化提供了新思路。

抗A、抗B血型定型试剂作为ABO血型系统的“金标准”,其技术进步推动了输血医学的精准化。从单克隆抗体的应用到质量控制体系的完善,每一步革新都凝结了生物技术与临床需求的深度融合。面对复杂亚型和特殊病例的挑战,仍需通过多学科交叉(如纳米材料、人工智能)突破现有瓶颈。未来,试剂开发应更注重便携性、环境适应性和多指标整合,同时加强国际标准品的协作标定,为全球血型安全提供坚实保障。