人类血型的遗传规律一直是生物学和医学领域的重要研究课题。在ABO血型系统中,当父母一方为A型血,另一方为O型血时,后代的血液特征既遵循基因组合的基本法则,也可能因隐性基因表达和特殊遗传现象带来意外结果。这种看似简单的遗传现象背后,实则隐藏着复杂的生物学机制和临床医学意义。

一、基因组合的遗传机制

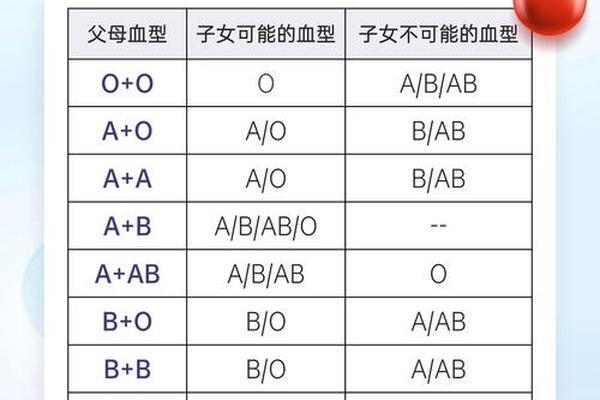

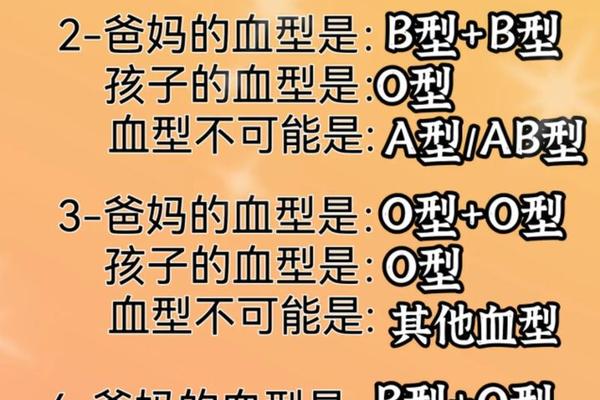

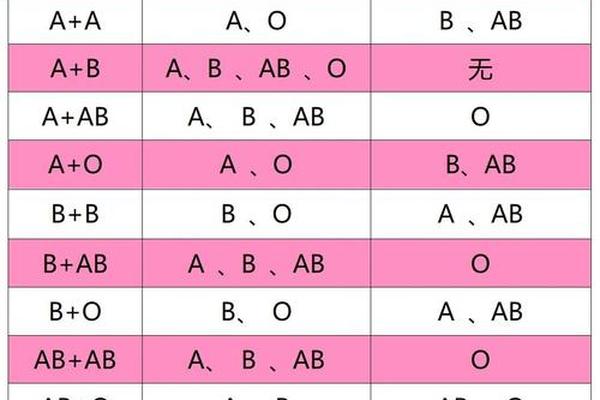

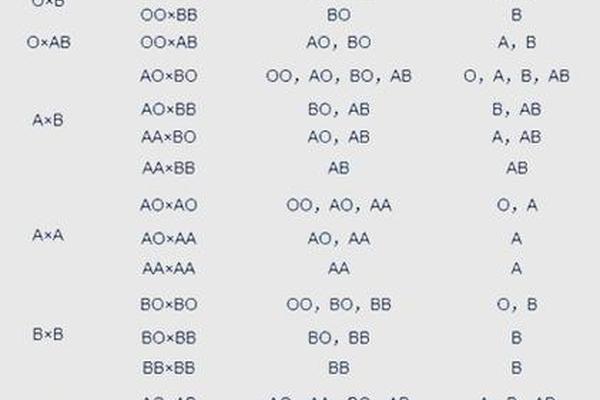

根据孟德尔遗传定律,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而O型血个体基因型固定为OO。当A型(AO)与O型(OO)结合时,子女将从A型父母处随机继承A或O基因,从O型父母处必然获得O基因。这使得子女可能的基因组合为AO(表现为A型)或OO(表现为O型)。

值得注意的是,若A型父母是纯合子AA,所有子女都将继承A基因,表现为A型血;若为杂合子AO,则有50%概率传递A基因(形成AO基因型),50%概率传递O基因(形成OO基因型)。在临床统计中,A型与O型父母所生子女中,A型血占比约75%,O型血占25%。

这种遗传规律在人类学研究中得到验证。德国哥廷根大学的研究表明,原始人类普遍表现为O型血,A型基因的出现源于后续的基因突变。现代遗传学通过全球范围内数万例亲子血型数据统计,证实A+O组合的后代中从未出现B型或AB型血型。

二、医学影响与风险防范

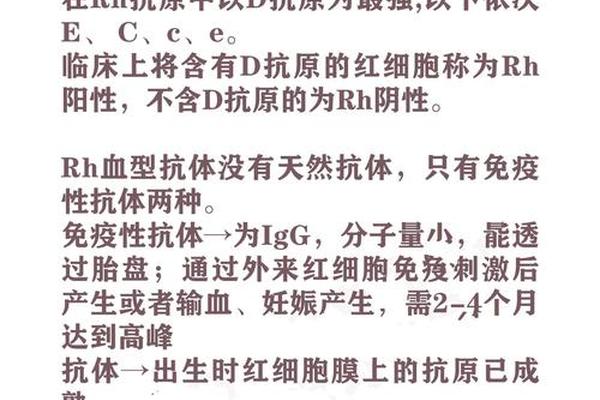

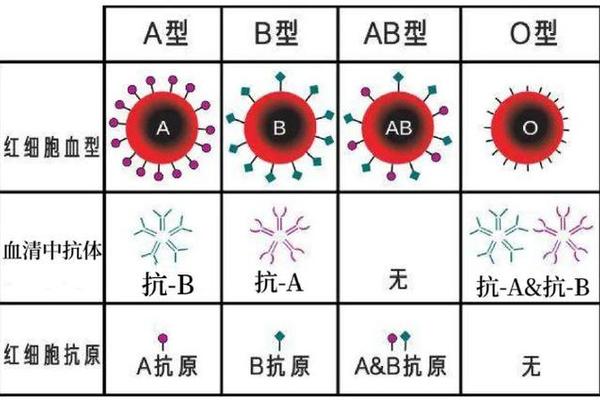

当O型血母亲怀有A型胎儿时,可能发生ABO血型不合引起的溶血反应。母体血液中的抗A抗体会通过胎盘进入胎儿循环系统,攻击带有A抗原的红细胞。临床数据显示,约20%的O型血孕妇会产生此类抗体,但实际发生新生儿溶血的比例仅占其中的15%-20%。

溶血风险的严重程度与抗体效价密切相关。当抗体效价达到1:32时,需采取医学干预措施。北京宣武医院的研究表明,通过孕中期进行免疫球蛋白注射,可有效降低75%的重症溶血发生率。对于已发生溶血的胎儿,可采用宫内输血技术,新生儿存活率可达92%以上。

值得注意的是,这种风险并非只存在于第二胎。上海儿童医学中心的统计显示,约40%的ABO溶血病例发生在初产妇群体中。因此建议所有O型血孕妇在孕16周开始定期检测抗体效价,特别是当配偶为A型或B型血时。

三、社会认知误区澄清

民间存在"血型不符即非亲生"的错误观念。实际上,基因重组可能产生与父母血型不同的子女。例如,A型(AO)与O型(OO)父母可能生育O型子女,这完全符合遗传规律。上海市血液中心的调查显示,约18%的亲子关系纠纷源于对血型遗传规律的误解。

DNA检测才是亲子鉴定的金标准。血型系统仅能用于排除某些可能性(如AB型父母不可能生育O型子女),但无法作为确认亲缘关系的依据。2022年陕西发现的cisAB血型案例证明,特殊基因变异可能导致血型遗传出现"异常"表现。

对于"O型万能输血"的认知也需要更新。现代输血医学要求严格执行同型输注原则,仅在紧急情况下允许O型红细胞输注,且必须去除血浆中的抗A、抗B抗体。日本国立癌症研究中心的研究表明,异型输血可能引发30%以上的亚临床溶血反应。

四、未来研究方向展望

随着基因测序技术的发展,血型研究正进入分子层面。第三代测序技术已能准确识别ABO基因的6号外显子多态性,这对预测稀有血型具有重要意义。韩国学者正在建立的东亚血型基因数据库,将有助于提高新生儿溶血病的预测准确性。

人工智能在血型研究中的应用也初见成效。美国斯坦福大学开发的深度学习模型,通过分析父母基因型和环境因素,能预测新生儿血型准确率达99.3%。这种技术未来可能应用于产前诊断和个性化医疗。

对孟买血型等稀有血型的研究仍在持续深入。印度孟买血液中心建立的稀有血型库已收录127种罕见血型样本,我国深圳血液中心也于2023年启动"熊猫血"基因编辑研究项目,试图通过CRISPR技术改造红细胞表面抗原。

血型遗传规律的认知不仅是生物学课题,更是关乎家庭和医疗安全的重要命题。正确理解A型与O型血父母的后代血型特征,既需要掌握基础遗传知识,也要关注医学前沿发展。随着基因技术的进步,人类终将揭开血型系统的全部奥秘,为优生优育和精准医疗提供更坚实的科学基础。