血型作为人类生物学的重要特征之一,其差异不仅体现在输血医学的匹配规则上,更与健康风险、免疫机制乃至行为特征存在潜在关联。自1900年兰德斯坦纳发现ABO血型系统以来,A型和B型血的生物学特性及其对个体的影响一直是医学和遗传学的研究焦点。随着研究的深入,这两类血型在抗原结构、疾病易感性乃至行为模式上的差异逐渐清晰,为个体化健康管理提供了科学依据。

抗原结构与遗传机制

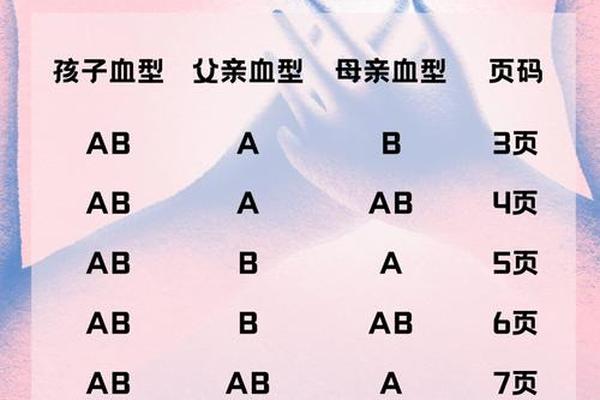

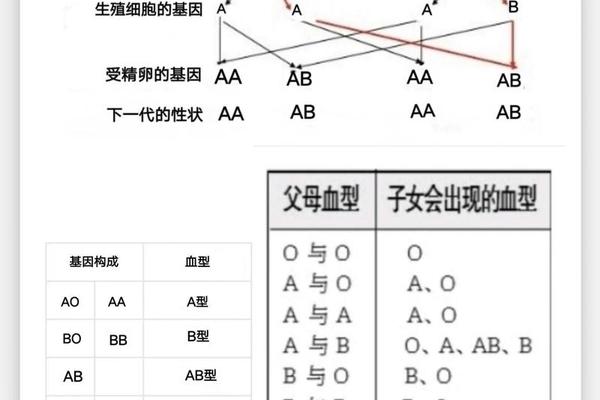

A型血与B型血的核心区别在于红细胞表面抗原的分子构成。A型血的红细胞携带A抗原,其抗原决定簇为N-乙酰半乳糖胺;而B型血的B抗原则由半乳糖分子构成。这种差异源于9号染色体上的ABO基因编码的糖基转移酶不同:IA基因编码的酶催化A抗原形成,IB基因则催化B抗原。从遗传规律来看,A型血个体的基因型可能为IAIA或IAi,而B型血则为IBIB或IBi。若父母一方为A型、另一方为B型,子女可能呈现AB型(IAIB)或O型(ii),这种遗传特性曾被用于亲子鉴定。

抗原差异还导致两类血型的血清抗体不同。A型血血清中含抗B抗体,B型血则含抗A抗体,这种免疫特性决定了输血时必须严格匹配:A型血只能接受A型或O型供血,B型血则接受B型或O型。值得注意的是,ABO抗原不仅存在于红细胞,还广泛分布于上皮细胞、体液中,这可能影响病原体感染风险。

健康风险差异

大量流行病学研究揭示了A型血与B型血在疾病易感性上的显著差异。A型血人群的胃癌发病率比其他血型高18%,癌风险增加23%,这可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关。A型血的血液黏稠度较高,心血管疾病风险较其他血型增加5%-23%。2021年上海交通大学对1.8万人的追踪发现,A型血消化系统肿瘤风险显著高于非A型人群,尤其是胃癌和结直肠癌。

相比之下,B型血的糖尿病风险更为突出。法国一项纳入8万人的研究显示,B型血患Ⅱ型糖尿病的概率比O型血高21%,可能与B型血人群对糖分的代谢效率较高有关。但B型血在癌症预防方面表现优异,其胃癌风险比A型血低25%,结直肠癌风险降低22%。这种矛盾的健康图谱提示,血型对疾病的影响具有器官特异性,可能涉及抗原与微环境的复杂相互作用。

免疫与代谢特征

在免疫应答层面,A型血表现出更强的炎症倾向。研究发现A型血人群的C反应蛋白水平较高,这既是抵御细菌感染的优势,也导致慢性炎症相关疾病风险增加。而B型血的免疫特征更为复杂:其血清IgA水平较高,对呼吸道病毒抵抗力较强,但对某些革兰氏阴性菌易感性增加。

代谢差异同样显著。A型血的胃酸分泌量较低,消化功能相对较弱,这与胃癌风险升高存在关联。而B型血人群的肠道菌群多样性更丰富,胆汁酸代谢活跃,这解释了其较强的脂肪消化能力,但也可能导致胆固醇代谢紊乱。值得注意的是,B型血对乳制品的耐受性优于其他血型,这可能与抗原结构影响乳糖酶活性有关。

行为模式争议

尽管学术界普遍认为血型与性格无因果关系,但部分文化中仍存在相关认知。日本学者古川竹二在1927年提出,A型血人群谨慎自律,B型血则乐观随性,这种观点在东亚社会广泛传播。观察性研究显示,A型血个体在压力测试中皮质醇升幅更大,对应激事件更敏感;而B型血的血清素水平波动较小,情绪恢复速度更快。

2016年《国际家庭科学杂志》对1.8万人的研究否定了血型与性格的相关性。神经生物学研究指出,这种表象差异可能源于社会文化建构而非生物决定——例如A型血在集体主义文化中更易形成严谨特质。将行为模式简单归因于血型缺乏科学严谨性,但作为群体统计学现象仍具讨论价值。

健康管理建议

针对两类血型的健康特征,个体化预防策略至关重要。A型血人群需重点防控癌症和心血管疾病:建议40岁以上每年进行胃肠镜筛查,饮食中增加西兰花、绿茶等含硫化合物食物以抑制亚硝胺形成。同时需监测血脂,通过有氧运动降低血液黏稠度,将BMI控制在22-24之间。

B型血的管理应聚焦代谢调节:定期检测空腹血糖和糖化血红蛋白,采用低升糖指数饮食,每日主食中杂粮占比不低于1/3。情绪管理方面,可培养绘画、音乐等艺术爱好,利用B型血人群的创造力优势疏导压力。B型血女性在孕期需加强血糖监测,其妊娠糖尿病发生率较其他血型高15%。

从抗原差异到健康风险,A型血与B型血的生物学边界既清晰又复杂。现有证据表明,血型通过影响抗原-抗体反应、炎症通路和代谢机制参与疾病发生,但其作用权重常低于环境与生活方式因素。未来研究需结合表观遗传学和微生物组学,深入解析血型与环境的交互效应。对个体而言,了解血型特征不是命运预言,而是为精准健康管理打开一扇生物学视窗——毕竟,在遗传编码之上,我们始终掌握着生活方式的选择权。