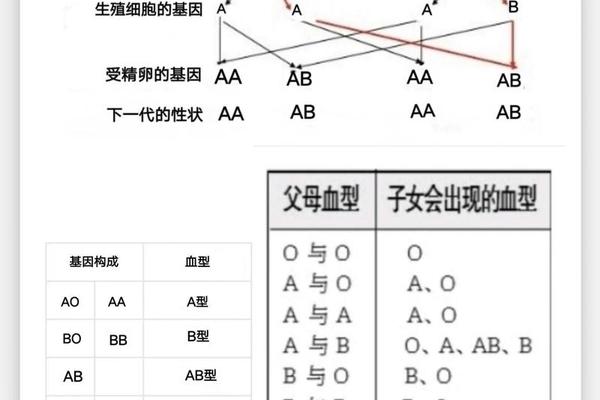

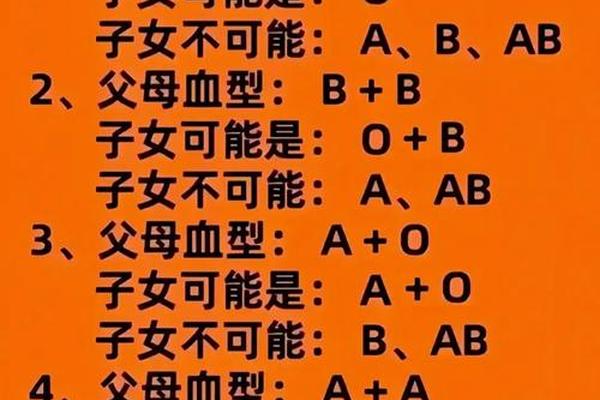

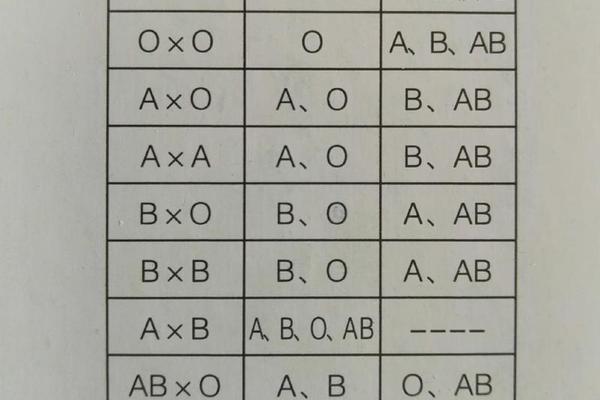

血型是人体血液的重要生物学标记,其分类主要基于红细胞表面的抗原类型。A+血型中的"A"代表ABO血型系统中的A型抗原,而"+"则属于Rh血型系统中的Rh阳性标记。这两个系统在医学上具有完全不同的意义:ABO血型系统由A、B两种抗原的组合决定,分为A型、B型、AB型和O型;而Rh血型系统则关注红细胞是否携带D抗原,分为Rh阳性和Rh阴性。

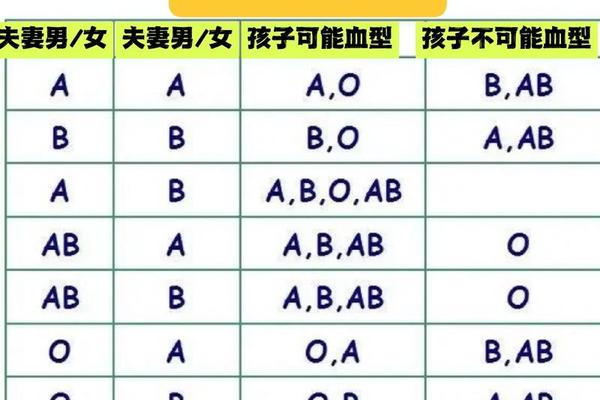

ABO血型系统的发现历史更早,其抗原的分布直接影响输血相容性。例如,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中天然存在抗B抗体,因此只能接受A型或O型血液。而Rh血型系统的临床意义在于其与新生儿溶血病、输血反应的关联性。Rh阴性血型(即缺乏D抗原)因在汉族人群中仅占0.2%-0.5%,被称为"熊猫血",但这与ABO系统中的A型无直接关联。

A+血型的生物学特征

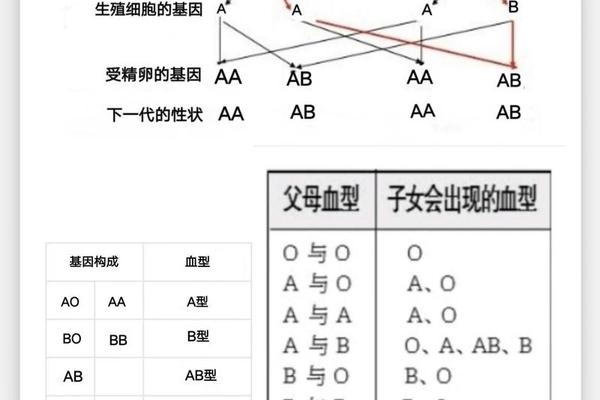

A+血型的核心特征是同时具备ABO系统的A型抗原和Rh系统的D抗原。在ABO系统中,A型抗原的合成由基因调控,其抗原性强度直接影响血型检测的准确性。例如,某些罕见的A亚型(如A2型)可能因抗原表达较弱而被误判为O型,这在临床上已有多起案例报道。

Rh阳性(+)则表明红细胞表面存在D抗原。D抗原的免疫原性极强,若Rh阴性个体输入Rh阳性血液,可能引发严重的溶血反应。Rh血型在输血和妊娠管理中的重要性不亚于ABO系统。值得注意的是,A+血型属于Rh阳性群体,与"熊猫血"(Rh阴性)存在本质区别。

熊猫血的科学定义与临床意义

熊猫血"是Rh阴性血型的俗称,其命名源于其稀有性。在中国汉族人群中,Rh阴性比例仅为0.2%-0.5%,而白种人则高达15%。这种差异与种族遗传密切相关。Rh阴性个体在输血时必须严格匹配Rh阴性血液,否则可能因抗D抗体的产生导致致命风险。例如,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因胎母输血引发新生儿溶血病,需通过抗体效价监测和免疫球蛋白注射进行干预。

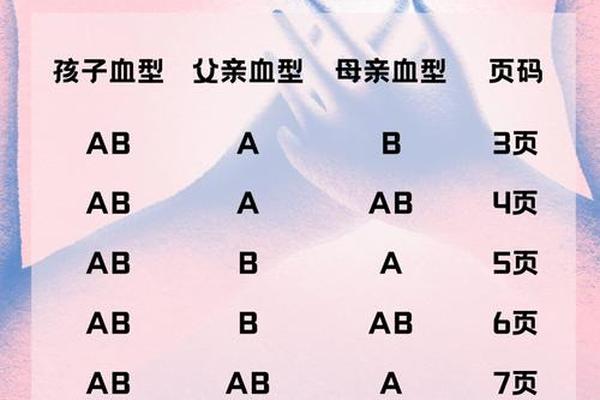

值得注意的是,Rh阴性血型可存在于任何ABO血型中。例如,A型Rh阴性(A-)同样属于熊猫血范畴,但其ABO抗原特征与普通A+血型一致。这种独立性说明,ABO与Rh系统是两个平行分类体系,不可混为一谈。

血型认知误区与科学普及的必要性

公众对血型的认知常存在两大误区:一是将ABO血型与性格、健康等非科学关联过度解读;二是混淆ABO与Rh系统的分类标准。例如,部分人误认为"A+血型稀有",实则A型在东亚人群中占比约27%,而真正的稀有性体现在Rh阴性上。血型检测技术的局限性也可能导致误判。前文提及的A2亚型案例显示,传统检测方法可能因抗原弱表达而错判血型,需通过吸收放散试验或基因检测才能确诊。

科学普及的缺乏加剧了这些问题。据统计,我国仅60%的人口知晓自身ABO血型,了解Rh血型者更不足10%。这种现状导致稀有血型患者在紧急输血时面临困境。例如,Kidd血型系统中的JK(a-b-)表型在我国发生率低于万分之一,其抗体可能引发迟发性溶血反应,但公众甚至部分医务人员对此认知有限。

A+血型是ABO系统与Rh系统共同作用的结果,其本质为A型Rh阳性,与"熊猫血"(Rh阴性)存在明确界限。两者的生物学特征、临床意义及人群分布差异显著,ABO决定基础输血相容性,而Rh系统影响特殊医疗场景的安全性。当前血型认知的误区提示,加强公众教育、完善血型检测技术势在必行。

未来研究可聚焦两方面:一是开发更精准的血型快速检测技术,例如基于基因测序的分子分型方法;二是建立全国性稀有血型数据库,通过预存冷冻红细胞解决紧急用血难题。唯有通过科学与技术的双重进步,才能让血型系统这一生命密码真正为人类健康保驾护航。